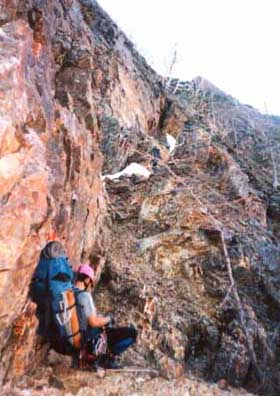

FIXを張って通過

1998年 五月山行 北アルプス 槍ガ岳 北鎌尾根

| 期間 | 平成10年4月28日(火)~5月4日(月) |

|---|---|

| メンバー | 松本4、佐藤3、小林2 |

| ルート | 北鎌尾根~槍ガ岳~横尾尾根 |

地図: 槍ガ岳北鎌尾根ルート図

4月28日(火)晴

七倉(06:00)~湯俣(11:00)~千天吊橋20分手前CS(17:05)

信濃大町に05:05に着きタクシーで七倉まで入る。七倉に登山指導の派出所のようなものがあり、そこで登山届を書いて提出する。高瀬ダムのつづら折り、名無小屋、晴嵐荘と、暑くてたまらないほどの照りつける日差しの中、もくもくと歩き続ける。湯俣から高瀬川にかかっている橋を渡り河原に降りる。降りてすぐ右の笹藪の中を右上していく。藪を抜けるとガレた岩と砂の斜面のトラバース。これの繰り返しが続き、再び河原に出たのが13:00。出ると15mぐらいの水際のトラバースが待っていた。上段にはFIXがあったが、途中までしかなく、その先は濡れていて危険そうだったのでやめた。下段には2箇所ハーケンにシュリンゲの付いた手掛かりがあった。裸足にプラ靴を履き、細引きを付け通過する。水は冷たく足がヒリヒリする。再び笹藪とガレた岩と砂の斜面の高巻きが続く。15:20中東沢の1枚岩に着く。15mぐらいのトラバース。残置FIXロープが使えそうだったのでビナ掛けで通過する。再び藪の中に入り40分ほど進むと20mぐらいの岩場のトラバースと15mぐらいの急な下りが出てくる。残置FIXロープが使えそうだったのでビナ掛けでトラバースして15mぐらいの下りは残置FIXあったが急だったのでザイルで懸垂した。それから再び藪の中へ。天場を探しながら進む。少し進むと藪から抜け、水俣川右岸の川から離れたところにスペースがあったので、そこにテントを張る。

4月29日(水)晴

千天吊橋20分手前CS(05:30)~千天出合(07:50)~P2(13:00)~P4・5のコルCS(15:00)

河原を20分ほど行くと崩壊して激流の中に浮き沈みしている千天吊橋に着く。流れの緩くて浅そうな渡渉地点を探し、吊橋から30mぐらい下流に決め、裸足でプラ靴、フリースを脱いで、ザイルをつけて左岸に渡渉した。川幅は15mぐらい。水の深さは、深いところで腰より少し下、もちろんパンツは濡れ、水の冷たさは数秒浸かっているだけでチクチク突き刺すような痛み、しゃれにならない程だった。救いは天気が暑いぐらい良かったことだ。

橋の後ろの急斜面のトラバースは問題なかったが、トラバースの後に続く道が倒木でふさがれており、倒木の隙間を通過した。07:50に千天出合に着く。笹藪を通り、川沿いを30分ほど行くと、右側に赤布が見える。丸太を期待して少し上流を見てみるが、無かったので再び流れの緩くて浅そうな渡渉地点を探し、対岸の赤布めがけて20mぐらいの渡渉。前回と同じようにして渡る。佐藤が、岸までもう少しというところでバランスを崩し、しりもちをつく。

「あちゃー、つめたそー」(小林、松本)

5月でこれなのに、冬はどうなってしまうのだろう。考えて少し怖くなってしまった。右岸を少し行くとP2の取付(10:00)に着く。5mぐらいの木登り。役に立たない針金があり、左上には苔むした岩があり、登るとき水が滴ってくる。取付から急登と木登りが交互に続く。途中、3mぐらいの岩場には、残置ロープがあり、それをつかんで登る。P2の肩手前の30mぐらいの木登り混じりの岩場は、残置FIXがあったが、古くて不安があったのでザイルを1ピッチFIXした。P2の肩には12:30に着く。P2頂上には13:00に着いた。P2・3のコルからP3取付の岩場がすぐ見える。P3直下の岩場と資料にあったので、1箇所かと思っていたが、取付から頂上まで6箇所ぐらいあった。P3頂上から少し手前に、2・3人用のテントが1つ張れるスペースがあった。P3頂上には14:20に着く。P3からP4はハイマツの藪の稜線。P4にはあ14:40に着く。時間もちょうどよくP4・5の最低コルにテントを張る。

4月30日(木)晴

P4・5のコルCS(06:05)~北鎌のコル(10:25)~独標取付(14:45)~独標頂上CS(17:35)

P4・5のコルから千丈沢側の道を進み、クーロワール状の斜面を20mぐらい登る。稜線を少し進むと天上沢側への懸垂地点に着く。支点は、岩にハーケン2本とシュリンゲ、天上沢側の雪の斜面を100mぐらいトラバースし、クーロワール状の斜面を70mぐらい登るとP5・6のコルに着く。ここからは千丈沢側の切れ落ちたトラバース。20mぐらいはガレているだけで問題なかったが、1ポイントいやらしい岩の乗越があったので、そこだけ木を支点に細引きを張る。冬はコルからザイルを張った方が良い。その後、急な登り40mで頂上(08:35)に着く。P6からは岩混じりの急な下り。P7へはハイマツの稜線の天上沢よりを進む。P7からの岩混じりの急な下りは、3箇所(いずれも15mほど)懸垂下降をした。1箇所目は、細引きを2本つなげ支点はハイマツの幹と枝をシュリンゲでまとめたもの。2、3箇所目は、ザイルで支点は木。北鎌のコルからは、はじめは緩い雪稜、その後2箇所急登(いずれも40mぐらい)。2箇所目は雪の状態が悪く1ピッチFIX、支点は木。P9まではハイマツの稜線。P9から独標までは3つの小ピークがある。1つ目は、天上沢側のハイマツの中を降りていき、雪の斜面を20mぐらいトラバースして巻いた。2、3つ目、は千丈沢側の浮き石の多い道を行き独標取付手前(14:45)に出る。千丈沢側を空荷で偵察。1ピッチぐらい雪の斜面をトラバースすると、ルンゼがあり、取付にハーケンとシュリンゲもあった。天上沢側のルンゼは、FIXが張ってあった。前者はトラバースがいやらしく、ルンゼ内も岩が脆く水が滴っていたので、後者にした。残置FIXは使いづらかったので、ハーケンで支点を作り1ピッチFIXする。ルンゼ内は雪と氷が詰まっており、ピックとアイゼンの爪を利かせて登る。その後の岩稜をつるべで1ピッチFIX、支点は木。そのままつるべで1ピッチFIX、支点は木。そこから急な雪の斜面を40mほど登ると独標の頂上(17:30)。先を見たが、張れそうなところはまだ先のようだったので、独標頂上先ぎりぎり張れる場所にテントを張る。

5月1日(金)曇

独標頂上CS(06:05)~北鎌平(11:40)~槍ガ岳頂上(15:30)~肩の小屋の天場(16:25)

朝、ガスが濃く風も強かったので撤収の用意をして05:15まで待機する。風は強かったが、ガスははじめより薄くなったので、撤収を開始する。資料ではP11-14とあるが、小岩峰が連立しており、またガスのためピークの判別ができなかった。(以下のピークは自己判断)P11は手前で左に10mぐらい降りたが、急でガレていて危険だったので、岩にシュリンゲを掛け5mぐらい懸垂下降。P12は手前で千丈沢側に降り、雪の斜面を1ピッチFIXする。P13は岩峰の基部を15mぐらいトラバースすると、残置ハーケンにシュリンゲのついた手掛かりが3つあり、それを頼りに登る。P14は岩場を直登する。そして北鎌平手前に出る。ガスの中、天上沢側の雪庇に木をつけて進む。槍の基部には12:20に着く。後続に大小2~3パーティーくっついて来た。基部にはハーケンがある。基部から岩を乗越して右上する。1ピッチFIX。2ピッチ目、3ピッチ目は、そのまま右側を直上する(それぞれ30mぐらい)。岩は脆く浮いていて、落石を注意しながら登る。だんだんガスが晴れてくる。4ピッチ目は、右からまわりこんで登る(ザイルの流れを考えて20mぐらいで切った)。5ピッチ目は、10mぐらいで左から回り込み頂上に着く。基部からの左のルートらしいところは、雪がいやらしく着いていて、少し行ったが危険と思ったので右からにした。

槍の頂上からは、雪はほとんどなく鎖とハシゴを使い慎重に下る。肩の小屋から歩きながら無線をとり、天場近くで手を振っている、本多の姿を目で確認。おーい。それに答え、こちらも手を振る。16:25に天場に着く。感動の再会。

「寒いから早くテントは色入ろう」

しかし、本多たちが作ってくれたミルクティーのうまかったことといったら・・・。

松本達彦

5月2日(土)~4日(月)

下山は硫黄尾根隊を参照

湯俣手前崩壊寸前

P4にて後ろはP5

天上沢側のトラバースとルンゼの直登

P6登り千丈沢は切れ落ちている

P8、P9、独標

独標基部

独標2ピッチ目

独標頂上より槍ガ岳を望む

槍ガ岳頂上直下より独標~P15北鎌平

槍ガ岳山頂