以下の項目をクリックすると本文に移動します

はじめに

山岳部創部から終戦まで

戦後の再建、充実と試練の時代

海外での諸活動

その後現在までの現役の動き

(一)創部から終戦まで 1924(大正13)~1945(昭和20)

1924(大正13)~1926(昭和 元) 草創期の頃

1927(昭和 2)~1933(昭和 8) 初見一雄の活躍と支えた人達

1932(昭和 7) 部報一号の発行

1929(昭和 4)~1935(昭和10) 富山衆の頑張り

1931(昭和 7)~1940(昭和15) 神山勉の黄金時代

1936(昭和11) 桜門山岳会(日大山岳部OB会)の誕生

1938(昭和13)~1941(昭和16) 佐藤耕三の入部

1941(昭和16)~1945(昭和20) 戦時中の山岳部と休部

1946(昭和21) 戦後山岳部の誕生

1947(昭和22)~1949(昭和24) 戦後初の遭難からの再出発

1950(昭和25) 北鎌尾根から奥又白の充実した時代

1951(昭和26)

1954(昭和29) 富士山雪崩遭難

1955(昭和30)

1956(昭和31)

1956(昭和31) 第一次南極観測隊と日大山岳部

1957(昭和32)~1958(昭和33)

1958(昭和33)~1958(昭和34) 日本山岳会ヒマルチュリと日大

1946(昭和21)~1958(昭和33)

(二)のまとめ

(三)遭難後の立て直しと宇奈月から西穂縦走まで 1959(昭和34)~1970(昭和45)

1959(昭和34) 涸沢捜索とナイロン繊維の出現

1960(昭和35) 遭難からの脱却

1961(昭和36) 積雪期の北方稜線から剱岳へ

1962(昭和37) 学生最初の海外登山

1962(昭和37) 日大最初のヒマラヤ

1963(昭和38)

1964(昭和39) 夏山BC立山東面へ

1964(昭和39) 会則変更とコーチ会誕生

1965(昭和40)

1965(昭和40) グリーンランド遠征

1966(昭和41)

1967(昭和42)

1968(昭和43) 学園紛争の影響

1968(昭和43) グリーンランド横断

1969(昭和44) 学生がヒマラヤを目指す

1970(昭和45) シタ・ツツラ(6611㍍)初登頂

1970(昭和45) 積雪期宇奈月~西穂縦走

1971(昭和46)

1972(昭和47) 積雪期日大初の知床半島へ

1973(昭和48)

1974(昭和49) マッキンリー(6194㍍)登頂

1974(昭和49) ヤルン・カン(8505㍍)へ

1975(昭和50)

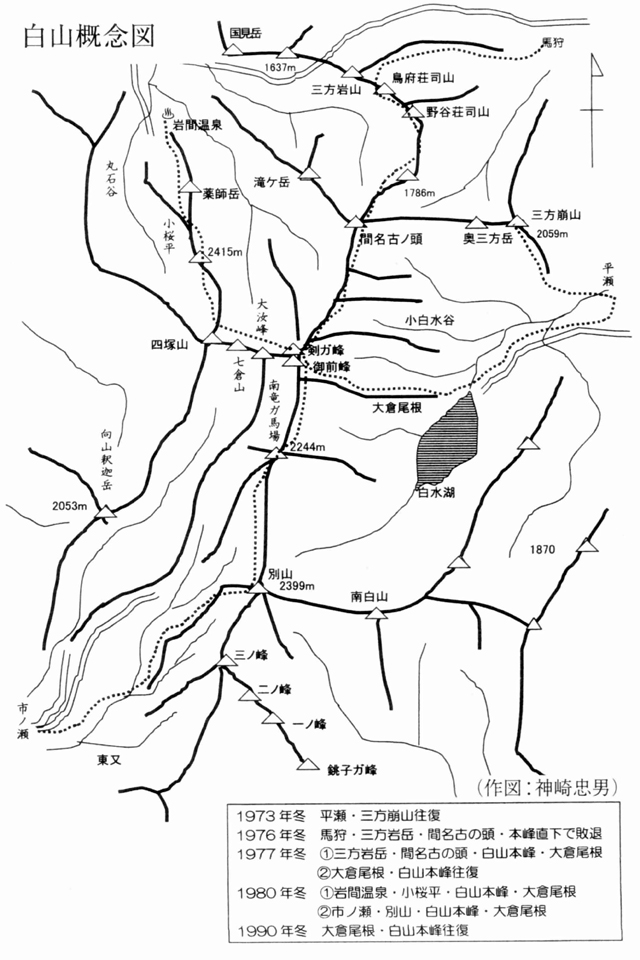

1976(昭和51) 白山の豪雪

1977(昭和52) 再び厳冬の白山へ

1977(昭和52) 中原先生の捜索

1978(昭和53) 日本人初の北極点到達

1978(昭和53) 山口監督から高緑監督へ

1978(昭和53) アラスカ登山と日高全山縦走

1979(昭和54)

1980(昭和55) 宇奈月から剱と黒部横断

1981(昭和56) 知床半島へ

1981(昭和56) ヒマルチュリ南稜に挑む

1982(昭和57) 北鎌尾根から西穂まで

1983(昭和58)

1984(昭和59) 会報の発行

1985(昭和60)

1986(昭和61)

1986(昭和61) 再びヒマルチュリへ - 南稜ルートからの初登頂

1987(昭和62) 廃部寸前

(五)平成の山岳部から現在まで 1988(昭和63)~2004(平成16)

1988(昭和63) 部員の減少からの出発

1989(平成 元) 学生アイランドピークへ

1990(平成 2) 積雪期の黒部横断

1991(平成 3) 再び「冬の越後」へ

1992(平成 4)

1993(平成 5) 積雪期利尻岳北稜

1994(平成 6)

1994(平成 6) 日本人初の三極点到達

1995(平成 7) エベレスト北東稜初完登

1995(平成 7)

1996(平成 8)

1997(平成 9)

1997(平成 9) 合同慰霊祭の開催

1998(平成10) 北鎌から槍経由横尾尾根

1999(平成11) 学生メラ・ピークへ

2000(平成12) コーチ陣の頑張り

2001(平成13)

2001(平成13) 幻のサンルン登山計画

2002(平成14)

2002(平成14) 富士山遭難50回忌

2003(平成15)

2003(平成15) 平山OBが日本山岳会会長に就任

2004(平成16) 創部80年目を迎える

おわりに

日本大学山岳部八十年の歩み

2004年 創部八十周年記念号

2004年 創部八十周年記念号

発行日: 2004年11月20日

発行所: 日本大学保健体育審議会山岳部・桜門山岳会

最初に、日本大学山岳部の創部から八十年の大きな流れをまとめてみた。

山岳部の創部は、1924年、法学部学生豊島擴により行なわれたが、当時の山岳部は、ハイキング部の域を出ていなかった。

山岳部の創部は、1924年、法学部学生豊島擴により行なわれたが、当時の山岳部は、ハイキング部の域を出ていなかった。

昭和初期の活動は、1927年に初見が山岳部に人部し 、法政大宇山岳部の角田氏らに指導を受けてからは、初見は自らも部員の養成を行ない活動を広げていった。

1928年暮から針ノ木谷の大沢小屋で、山岳部としてのスキー合宿が行なわれたが、これが初めての山岳部らしい合宿であり、本格的山岳部のスタートでもあった。

初見時代は主として積雪期の穂高連峰が活躍の舞台であり、1931年12月には槍ヶ岳~穂高縦走など特筆すべき活動を行なっている。当時は、初見が関東学生登山連盟で活躍していた関係で、「岳聯報告」1~3号などに記録を発表しており日大としての刊行物はなかったが、1932年12月になって「部報」第1号が発刊されている。

その後、富山の廣田、土肥、米沢らによる積雪期の立山、剱岳のスキーや登山が活発に行なわれた。中でも、1934年4月の廣田、渡邊による、前人未踏の「池ノ谷」の核心部を通過して、剱岳を往復した記録が特筆される。

当時は、専門部工科の「氷稜」や、予科理科の「霧氷」など、それぞれの学部で部内報を出していた。 1936年11月には本部の部内報が「岳人」1号と名称を変えて発刊されている。

第二次大戦が始まる頃までの活動には、廣田の後を継いだ渡邊や神山及び大阪の佐藤らによる、戦前の山岳部の黄金時代とも言うべき諸活動があり、当時の特筆すべきものとしては、1940年3月の佐藤らによる天狗のコル~槍ヶ岳往復の極地法登山、4~5月の佐藤らによる未登の不帰二峰東面バットレス登攀などがある。今日まで続く日大山岳部の形が形成されたのもこの時代である。

太平洋戦争が始まってからも食料難、資材不足の中で苦労して山登りは続けられた。戦局が激しくなった1943年11月に神山宅に関係者が集まり山岳部は体部することになった。

戦後1946年春、神山宅に関係者が再度集まり山岳部の再建を熱心に話し合った 。再開後初めての一九四六年初夏の谷川岳合宿、夏の剱岳合宿では、復員した多数のOBが参加し、戦後山岳部の基盤を確立することができたが、1949年春山遠見尾根での敗退など多難な再建時代であった。

1950年代には、石坂、北村、松田らによる厳冬期北鎌から北穂 、また翌年には、厳冬期 奥又 白から槍往復や前穂東壁に成功するなど高所露営、極地法を完成に近づけるべく充実した時代もあった。

しかし、1954年の富士山雪崩遭難事故で、1957年には剱岳源次郎尾根で、1958年には冬の穂高涸沢での雪崩遭難事故と七年間に十一名もの部員を失ったことは、まさに、トンネルを抜けられない挫折の時代でもあった。

戦後の海外での諸活動の原点は、日大OBによる日本山岳会の「山日記の編集で見せた実績と、富士山遭難の捜索を通じての東大山の会との交流にあったとも言われている。山日記の編集がマナスルへと繋がり、その後のヒマラヤ登山の流れになった。また、1954年11月の富士山の遭難で、合同捜索本部のあった富士吉田浅間坊での初見と東大山の会の鳥居民らと知り合ったことが南極へと繋がり、その後のグリーンランド及び北極への流れを作った。そして1995年のエベレスト北東稜初完登は、この二つの流れを結集した結果であった。

即ち、1965年頃からのヒマラヤ登山禁止令の結果、新天地を求めてグリーンランド遠征(宮原ら)へ出かけたことで、多くの極地の経験者を育て、それが北極点(池田他)の活動にも繋がっていった。

ヒマラヤ登山の方は、日本山岳会のマナスル二次~三次)やヒマルチュリ登山隊(1958~59年) に参加することにより、ヒマラヤの経験をつみ、それが以後のエベレスト(1970年)、チョモランマ(1980年)、カンチェンジュンガ(1984年)、三国友好登山(1988年)への参加協力へとつながり、一方、桜門山岳会のムクト・ヒマール(1962年)、シタ・ツツラ(1970年)、ヤルン・カン(1974年)、ヒマルチュリ(1981年・1986年)とつづき、他に日大OBを中心とする八千㍍峰にも、チョーオユー(1991年)、マカルー(1992年)、ダウラギリ(1994年)、ガッシャブルムⅡ峰(1998年)など、1995年のエベレスト北東稜の完登までの一連の成果を上げている。

1960年代に入ってトンネルを抜けた部は、従来の合宿にとらわれず北海道の山々や冬の越後の山(嵯峨野他)へと活動の場を広げ、1970年代には、積雪期の宇奈月から西穂(半谷他)や積雪の日高全山縦走(木津他)など多彩な活動を展開した。

1980年代には、積雪期宇奈月から剱と黒部横断(中田、向笠他)、厳冬期北鎌から西穂(大谷他)などの活動をしたが、後半には、山登りが多様化するなか、部員の減少により廃部寸前にまで追い込まれたが、桜門山岳会、コーチ会による地道な支援活動が功を奏し部員数も復活してきた。

1990年代には、積雪期の黒部横断と豪雪の越後(山本他)、積雪期の利尻北稜(斎藤他)など、多方面に活動を展開した。その後、空木岳の遭難のため、部の立て直しに苦悩しつつも、厳冬期北鎌尾根から槍経由横尾尾根の縦走(本多他)を行なうなど、従来の合宿にとらわれない形の山登りを行なった。

2000年代に入り、学生によるメラ・ピーク合宿(深沢他)などを経て、2004年創部八十周年の節目に、次の時代を担う若手OBと学生によるクーラ・カンリにチャレンジする。これらが、若い人達にとって、貴重な体験の場となり、更に引き継がれていくことが期待されている。

以上が通史の概要であるが、後述の通史の内容を見ると、部活動も「山」あり「谷」ありの繰り返しである。 しかし毎年の積み重ねが八十年でもあるので、本章では、紙面のゆるす限り、時系列的に詳述することにした。

日本大学山岳部は、日本大学保健体育審議会の略史にあるように、1924年に創部された。日本大学の創立は、その前身である日本法律学校が一八八九年、設立者は吉田松陰の主宰する松下村塾出身の山田顕義である。学内にスポーツ関係の部門が誕生したのは、文武両道の見地から創立後十六年目の1905年であり、日本大学運動会(現保健体育審議会規則が定められたことに始まる。その略史にも端艇部、柔道部、剣道部、相撲部に次いで1924年に馬術部と山岳部が誕生したと記されている。

山岳部の創部者は当時、法学部学生の豊島擴であった。豊島は「大学山岳部」として山に行く以上、大学当局の正式承認を得なければ、大学に対しても済まないと考えた。未公認の間、「日大山岳部旗」を立て、揃いのストッキングで、山に行ってはどうかと提案する部員もいたが、そのようなお祭り騒ぎの好きな部員は、結局部員章をつけていただけで一度も山には登らなかった。正攻法で大学当局の承認をもらおうとする仲間と共に、「学生集会」という名の各運動部の統制機関に向かって懇願したがなかなからちが明かなかった。仕方なく山岡学長に、個人的な了解だけでも得ようと頼みにいったところ、それが功を奏したのか、翌年七月に入って、夏休みとなる頃、豊島は、突然学校当局から呼び出しを受け、山野寿三(当時の総務担当)氏のところへ出頭してみたところ、天幕その他必需品だけは、購入してもらうことができた。大学当局が特別会計で装備を購入してくれたことは、即ち、大学が山岳部を承認したこととなった。

その時の嬉しさと部の状況を豊島は「部員は帰省してしまい、その品物を分配使用することが出来ず、やむなく、天幕や飯盒等を持って、僕は一人朗らかな気持ちで信州の山に入った。一九二五年の事である」と述べている。

また、承認後の部について「大学当局の認識に問題がある一方、我々の山に対する認識、自覚の程度も幼稚なものであった。一部の者以外には、冬山登山ということを、ほとんど考えておらず、ある者は散歩の延長くらいにしか考えていなかった。だから公認問題を解決する意味においても、山岳部の行動は、出来るかぎり盛沢山にしておかねばならぬと考え、冬期にはスキー、スケートの方まで手をのばして活躍する、というような趣意書を作成した。そのうちに、我々の運動の結果というよりも、時勢に対して学校当局が、ようやく眼を向けてきたのか、ともかく予算会議にも召集されるようになり、公認問題は解消した。

こうして我々は、本格的に部の運営についても考えるようになったが、今度は、山と自然を対象とした登行という行為を目的とした"山登り"と、人と人との競技を目的とする"スキー部 "、"スケート部"というものとは、本質的には別個のも のであらねばならぬと気がつき、第二期の運動としてスキー部を独立させることになり、部員総会の承認を得て、大学当局と話し合いの結果、極めてスムースに三沢龍雄君を首脳とするスキー部が、山岳部を母体として分離独立することになった。しかし、スケート部は本格的にスケートをする人がいなかったため、分離は流産に終わった」と記されている。

1927(昭和2)~1933(昭和8)年 初見一雄の活躍と支えた人達

1927(昭和2)年4月、進歩的、先鋭分子として、暁星中学出身の初見一雄が入部してくるにおよび、山岳部はハイキング部から、本格的な山岳部へと発展して行くのである。

初見一雄は暁星中学時代から大学山岳部への入部を希望しており、日大に入るとすぐに山岳部を捜したが、山岳部はすぐには見つからぬ様な状態で失望した。そこで初見は暁星中学が当時の中央線の始発駅「飯田町」のすぐ近くにあった関係で、「土曜の夜に飯田町へ行けば、山に出かける誰かに会えるだろう」と思いつき、熱心に飯田町駅へ出かけた。そしてここで法政大学山岳部の角田吉夫氏と知り合うのである。角田氏は、当時、法政大学山岳部のリーダーであったが、初見の熱意にほだされて、関温泉での法政のスキー合宿への参加を認めてくれた。角田氏は後に日本山岳会の理事をつとめ「山日記」や「会報」の編集を担当された方で、このような先輩に出会えたことは、新人初見にとって幸運であった。このスキー合宿で、スキーや岩登りの上手な高橋栄一郎氏の指導も受けることができたことも幸いした。こうして日大山岳部でリーダーに恵まれなかった初見も、めきめきと腕を磨き、日大山岳部のリーダーとしての力をつけていった。このように当時、法政大学山岳部は、日大山岳部からみると兄貴方でもあった。

一方、初見は部員の養成にも努力し、1928年12月には針ノ木谷の大沢小屋でスキー合宿を行なっている。参加者は豊島、初見、石井蔵之助、毛馬内次男、葛原合二の五名である。

この前年の1927年12月には、早大山岳部が大沢小屋スキー合宿中に、篭川谷で雪崩に遇い四名が帰らぬ人となった年の丁度一年後であった。

日大山岳部の創部者である豊島擴も、山岳部が大学当局から承認された時を、最初のスタートとすれば、この大沢小屋生活が、二度目のスタートで、いわば山岳部としての本格的なスタートであったことを認めている。即ち、豊島は「1928年12月から翌年1月へかけての大澤小屋生活は、登高と云う点においてこそ、針ノ木岳、蓮華岳への放射状登高を目的としただけで、画期的な仕事というわけにはゆかぬにしろ、我々の山岳部としては、初めての大きな計画であった。それだけに参加した部員は、いずれも優秀な人達であった。僕等は夏山が終わると直ちに、この準備作業に没頭し、幾度か研究会を開いたし、新雪の来る前も、来てからも、準備のために何回も現地へ向かった。この計画内容は総て初見一雄君の腹案であった。極めて合理的に出来ているものと僕は考えた。そしてここまで山岳部 が飛躍したことがどんなに嬉しかったか、非常な喜びで初見君の説明を聞いたものである」と述べている。

そうこうしているうちに、関東学生登山連盟が設立される運びとなり、1929年11月21日に早大大隈講堂での設立大会が開かれた。委員校には早大、商大、明大、法大、日大、立大、東京医専が選ばれ、初見はこの大会で議長を務めるなど、設立の中心的役割を果たしていた。

この連盟が設立して一ヶ月後の12月26日に、初見は総勢十二名の部員と共に、再び針ノ木谷に向かった。即ち1930年1月6日付東京朝日新聞(部の記録にはない)の記事から要約すると、「日本大学山岳部初見以下十二名は、針ノ木谷に向かっていた。目的は早大の雪崩遭難についての雪崩状況を研究しょうというものである。1月2日午前10時頃、早大生が遭難した場所と全く同じ場所で、スキーで滑走中十二名全員が雪崩により頭まで完全に生き埋めになったのである。七時間雪中で苦闘した結果、凍傷を負ったのみで全員、奇蹟的に午後四時には救出できた。 助かった理由は全員が離散せずに近くにいたことで、離れていたら早大以上の遭難者がでたであろう」と記されている。

1920年代後半から30年代前半にかけては、穂高や剱岳の積雪期発登攀の時代であるが、初見は部員の養成を忘れず、秋、冬、春と毎シーズン穂高の積雪期登山を行なっていた。

当時は、主峰は登られても、難しいルートは残されているといった時代で、1931年の暮れから翌年の正月にかけては、槍~穂高の初縦走を誰がするかということが注目されていた。

先ず12月22日に、立教隊の堀田弘一、澤木辰雄の二名が、ガイドの今田由勝をともなって、槍~奥穂高までの初縦走に成功。

次いで学習院の加藤泰安氏が、ガイドの中畠政太郎と二人で12月31日に槍~奥穂小屋に達し、更に一月六日に穂高小屋~奥穂~西穂までの完全縦走を達成した。初見一雄率いる日大隊も、学習院に遅れること1日、1月1日には肩の小屋に入ったが、風雪で肩の小屋で5日間の停滞を余儀なくされた。一月六日になってようやく好天が訪れたので、初見と西山毅の両名はガイドレスで槍を出発して穂高小屋に向かった。先の二隊が本谷カールを経由して北穂に達したのに対し、彼等は大キレットを忠実に通過して北穂に達したが、穂高小屋の手前、涸沢岳のコルで日没となったので、やむなくこのコルより徳沢に下った。

その後、1月9日に初見、毛馬内、武藤正弘の三名は、再び穂高小屋に入り、14日に奥穂を越えて前穂との最低鞍部まで。18日再び前穂に向かったが、天候悪化のため引き返した。しかし、その頃の日大山岳部の力は、他校に引けをとらぬところまで育っていた。

初見が参加できなかった1931年春山の白馬山行で、4月29日に現役部員の木代不二夫を、白馬大雪渓で、疲労凍死で亡くすという痛ましい遭難事故を起こした。この遭難は山岳部にとって最初の遭難事故となった。

以上草創期の山岳部につき、リーダーとして活躍した初見一雄にスポットを当てて説明してきたが、表面には現れなかったが、初見リーダーを支えてきた部員の中には、多くの部員がいたが、ここでは平沢一久、戸村貞男、三浦義明の三名について触れておきたい。

平沢は戦後長期間にわたり、桜門山岳会の会長を引き受け、戸村は、戦後事業の面でも常に初見を支え、初見亡きあと、長期にわたり桜門山岳会の会長として、持ち前の円満な人柄で、1995年に創部七十周年記念として実施した、エベレスト北東稜の初完登を支えた功労者であった。三浦も忘れることのできない先輩であり、1927年に予科理科の一期生として山岳部に入り、卒業後は本業である製紙工場の排水処理技術面で活躍した。執心なクリスチャンで、エスペラント語を通じての国際交流の面でも知られ、またネパールを愛し留学生から日本のお父さんとしても慕われた。桜門山岳会での貴重な存在であり、陰で初見を支えた功績は大きかった。

しかし、この時代には初見が一人ですべてをこなしていたため、部報の刊行にまで手がまわらず、やむなく冬の穂高の記録などは関東学生登山連盟報告書「岳聯報告」に記録を残すようにしていたように見うけられる。

創部から八年経った1932年12月には、待望の日本大学山岳部「部報」1号が編集委員米沢直治、窪田宗英、皆川四郎、坂本貢、金子次郎、古河正文、発行広田賢治によって刊行された。この巻頭の「発刊の辞」にも「1924年、我が日本大学山岳部は創立され、云々」とある(詳細は78頁参照)。その中に収録されている山行記録は1930年10月から1932年9月まで二年間の記録しかないので、それ以前の記録は、前述の「岳聯報告」によらなければならない。

初見の在学中に、富山出身のいわゆる"富山衆"の広田賢治(後に憲治と改名)、米沢直治、土肥信義等はスキーで、立山周辺を登っていたが、積雪期の穂高でも直接初見の指導を受け、初見が北大農学部に学士入学した後の、日大山岳部の後継者として育っていった。

初見の在学中に、富山出身のいわゆる"富山衆"の広田賢治(後に憲治と改名)、米沢直治、土肥信義等はスキーで、立山周辺を登っていたが、積雪期の穂高でも直接初見の指導を受け、初見が北大農学部に学士入学した後の、日大山岳部の後継者として育っていった。

中でも広田賢治は対外的に知られた初見に対して地味ではあったが後輩の面倒をよく見て神山勉はじめ多くの後輩の信望を集めていた。

広田は富山県の新潟県境に近い朝日町の出身で、旧制魚津中学を一九二八年に卒業している。当時広田は未踏の池ノ谷の大滝を登って剱岳に立つことが夢でそのチャンスをうかがっていた。

一九三四(昭和九)年春、大雪で「池ノ谷」の大滝が埋まったとの情報を得ると、広田は、直ちにパートナーの渡邊克己(後に鈴木に改姓)と共に馬場島に入り慎重に偵察の末、4月9日夜半、雪の落ち着くのを待って、土地の猟師も入らぬ、前人未踏の「池ノ谷」の核心部を通過し、左俣を経由して剱岳の頂上に立った。この日の帰路は、長次郎の頭付近で陽がが陰るまでかなり長時間雪崩の落ち着くのを待って、デブリの中を往路と同じルートを戻り、馬場島に下山した。この翌々年3月には池ノ谷尾根(剱尾根)の登攀を目指した早大青木茂雄のパーティーが登っているが、広田のパーティーは池ノ谷の初完登者として記録に残されることになった。(池ノ谷の積雪期初完登については、106頁井上晃「池ノ谷の初登頂」(『日本山岳会富山支部創立50周年記念誌』所収)および104頁「四月の剱岳(池ノ谷より)」(『霧氷』2号所収)参照。)

1931(昭和7)年~1940(昭和15)年 神山勉の黄金時代

日大山岳部中興の祖といわれた神山勉は、1932年4月予科理科に入学し、その後、工学部の機械科に進むが、担任教授の心配をよそに山岳部のとりことなって留年し、1940年3月まで7年間在学した。神山が尊敬する広田は3年先輩になる。渡邊克己は神山と同学年である。

この時期は初見が北大に進み、広田等3人の富山衆の頑張りがあって部員数も多くなり、山岳部の戦前の全盛時代を迎えていた。

日本大学は創立の経緯から見ても法学部は当然として、創設者山田顕義は参 議、工部卿、内務卿、司法卿を歴任した経緯を踏まえ、近代国家に貢献する見地から、高等師範科(現文理学部)、商科(現経済学部・商学部)、美学科(現芸術学部)、医学科(現医学部)、工学部(現理工学部)、歯科(現歯学部)、農学部(現農獣医学部)等と学部が多岐にわたり、地域的にも校舎が各地に分散しており、山岳部の集会を行うにしても一堂に全員が集まるのは難しいこともあり、戦前の山岳部は当時校舎が駿河台にあった工学部学生が主体であった。その工学部にも予科(2年)、予科理科終了後の学部(3年)、専門部工科(3年制)があり、部内誌は予科理科の『霧氷』、専門部工科『氷稜』というように、夫々に発行していた。しかし、これら山岳部は日大山岳部の傘下にあり、本部のリーダー会がまとめ役となって、夏山生活、冬山生活、スキー合宿の大きな合宿は運営されていた。当時のことを回想して、「スムースに連絡がとれて、よくまとまっていたものと感心する」と崎田は述べている。

議、工部卿、内務卿、司法卿を歴任した経緯を踏まえ、近代国家に貢献する見地から、高等師範科(現文理学部)、商科(現経済学部・商学部)、美学科(現芸術学部)、医学科(現医学部)、工学部(現理工学部)、歯科(現歯学部)、農学部(現農獣医学部)等と学部が多岐にわたり、地域的にも校舎が各地に分散しており、山岳部の集会を行うにしても一堂に全員が集まるのは難しいこともあり、戦前の山岳部は当時校舎が駿河台にあった工学部学生が主体であった。その工学部にも予科(2年)、予科理科終了後の学部(3年)、専門部工科(3年制)があり、部内誌は予科理科の『霧氷』、専門部工科『氷稜』というように、夫々に発行していた。しかし、これら山岳部は日大山岳部の傘下にあり、本部のリーダー会がまとめ役となって、夏山生活、冬山生活、スキー合宿の大きな合宿は運営されていた。当時のことを回想して、「スムースに連絡がとれて、よくまとまっていたものと感心する」と崎田は述べている。

1935(昭和10)年2月11日には、熊の湯でスキー合宿を行っていた林幹夫以下5名のうちの浅倉栄太郎が、ゲレンデにスキーに一人で出掛けたまま戻らず遭難した。急を聞いて、東京より救援に駆けつけた広田を含む5名の捜索隊は、2月22日に横手山ガラン谷で遭難死している浅倉を発見したが、この捜索にみせた広田の執念は、まさに広田の部員一人一人に対する思い入れを彷彿とさせるものであった。これが山岳部二人目の遭難者となった。

1936(昭和11)年 桜門山岳会(日大山岳部OB会)の誕生

この遭難を契機に先輩・現役の間にOB会発足の気運が高まり、大学当局の強い要望や、山岳部部長山岡重知、予科理科山岳部部長相良次郎の両部長からも、OB会の一本化の要請があり、豊島擴、初見一雄、三沢龍雄、平沢一久、広田賢治、小林太郎、戸村貞夫、福田嘉四郎等を中心に一九三六年十一月九日、「神田北沢グリル」に於いて発起人会を開き、OB会の名称を「桜門山岳会」と決め、 取り敢えず事務所を東京市本所区江東橋の戸村宅に置き、ここにOB会は発足した。

折しも1936年は、立教大学隊がナンダコートの初登頂に成功した年であり、当然大きな影響を受け部内誌には渡邊克己が、この遠征は百㌫成功であり、この報告を一日も早く耳にしたい事は誰もが望む所である。(中略)、部内にも遠征問題を研究している人が相当いると述べ、関心の大きさと、当時、当部においてもヒマラヤが視野に入っていたことが伺える

。しかし、戦前に日大山岳部による海外登山の夢が叶うことはなかった。

折しも1936年は、立教大学隊がナンダコートの初登頂に成功した年であり、当然大きな影響を受け部内誌には渡邊克己が、この遠征は百㌫成功であり、この報告を一日も早く耳にしたい事は誰もが望む所である。(中略)、部内にも遠征問題を研究している人が相当いると述べ、関心の大きさと、当時、当部においてもヒマラヤが視野に入っていたことが伺える

。しかし、戦前に日大山岳部による海外登山の夢が叶うことはなかった。

これからという1937(昭和12)年4月6日、剱岳前剱の登りで水越一郎が滑落して遭難死したからである。これが当部三人目の遭難となる。仲間から文ちゃんの愛称で慕われた水越の死は痛手であったが故人の遺を継ぎ、仲間は一層山に精進した。

なお、1940年頃の山岳部は部員も多く積雪期の冬山や春山生活などには、他の大学山岳部と同様、日大山岳部でも現地の案内人(当時は人夫と呼称していた)を同行していた。いちど雇用すると、これが自然と専属のような形となり、日大山岳部では 芦峅寺の佐伯文蔵氏を雇用していた。文蔵は戦後には、剱沢小屋の小屋主でもあったので、その後の遭難事故の際などにも大変世話になった。とくに同年輩であった戦前のOBとは心を開いた親友として、晩年まで親しく交際していた。現在、芦峅寺にある佐伯文蔵氏の墓地には、桜門山岳会有志が贈った追悼碑が、その友情の印として残されている(225頁写真参照)。

1938(昭和13)~1941(昭和16)年 佐藤耕三の入部

この頃の山岳部には、戦後の山岳部の復興に尽力された部員も多かった。古河正文、窪田宗英、河内邦介、篠田則良、千谷荘之助、津村利男、長岡道男、前田一二、松代正三、菊池典男、福武義夫、置塩光、鞍田昌彦、笹本正剛、土屋秀夫、真島恒雄、富沢潤之助、野田福五郎、藤田達夫、田中昇、新田業、村田顕、松井正、その他枚挙に暇がない。

1938(昭和13)年になって、大阪薬専 (私立の大阪薬学専門学校、後に大阪大学医学部薬学科に吸収合併)を卒業した佐藤耕三が三崎町の商学部に入ってきた。彼は山の経験も豊富で、関西の登山界では知られたクライマーであったこともあり、部員も大きな刺激を受け、教えられることも多かった。ややもすれば、長年同じ場所で純粋培養になりがちであった部員は、さらに切磋琢磨するようになった。

1939(昭和14)年12月には神山をリーダーとして天狗のコルから槍までの極地法登山を実施したが、この冬は例年に見られない悪天候の連続で、C1予定地の天狗のコルにも登れず失敗に終わった。

1939(昭和14)年12月には神山をリーダーとして天狗のコルから槍までの極地法登山を実施したが、この冬は例年に見られない悪天候の連続で、C1予定地の天狗のコルにも登れず失敗に終わった。

そこで、年が変わって三ヶ月後の1940(昭和15)年3月15日~4月2日にかけて、佐藤耕三リーダー以下20名が同ルートで再挙を図り、極地法により岳川谷BC~天狗のコル~奥穂~北穂~槍を余裕をもって成功した。この成功により部員の志気も大いに高まった。

リーダーの佐藤は“我々の行った登山は、大きな山を仮想しての訓練というような意味ではなく、最も安全確実に穂高を経由して槍ヶ岳を登るための手段に過ぎず、そこには一点の無理もない、団体的な強大な闘志がひそんでいたことを見逃すことは出来ない”と述べている。

佐藤は、その余勢を馳って薬専時代から狙っていた、当時未登攀であった不帰二峰東面バットレスの登攀に出かけている。メンバーは石田克己、平野数雄、(後に本片山と改姓)神保琢磨の4名、出発は穂高生活から帰京して1ヶ月もたたない4月29日。5月2日、登攀にかかった。晩春とはいえ雪は多く登攀は予想より時間がかかり、途中でビバークとなり、アイゼンを着けたまま、その上ザイルでビレーして一夜を明かしている。翌5月3日、二峰頂上を踏み、初登攀を成しとげた。その後、このルートは、不帰岳周辺の登山史を調べている独標登行会によって、「不帰二峰東面バットレス日大ルート」として、初登攀が認知されている。

佐藤は、その余勢を馳って薬専時代から狙っていた、当時未登攀であった不帰二峰東面バットレスの登攀に出かけている。メンバーは石田克己、平野数雄、(後に本片山と改姓)神保琢磨の4名、出発は穂高生活から帰京して1ヶ月もたたない4月29日。5月2日、登攀にかかった。晩春とはいえ雪は多く登攀は予想より時間がかかり、途中でビバークとなり、アイゼンを着けたまま、その上ザイルでビレーして一夜を明かしている。翌5月3日、二峰頂上を踏み、初登攀を成しとげた。その後、このルートは、不帰岳周辺の登山史を調べている独標登行会によって、「不帰二峰東面バットレス日大ルート」として、初登攀が認知されている。

しかし、それから四ヶ月後の1940年8月13日に穂高夏山生活終了後の第二次奥又白合宿中、前穂四峰壁で将来を嘱望されていた入来重弘、上関徹也の両部員を転落事故で失ったことは痛恨の極みであった。

当時の部の状況について1941年卒のCL崎田熙は“その頃戦争は迫っていたが、それ程切迫感もなく、山にはよく出かけていた。日大山岳部としての部室はなかったが、神田神保町の交差点の角から二件目にあった「万崎」デパートの四階にある食堂によく集まっていた。というのはその食堂の一角に、十畳ほどの部屋があり、その部屋をいつのまにか山岳部が占領して集まっていたのである。場所もよく、食事も出来るので大変便利だった。ここに行けば必ず山岳部の誰かがいるという具合で、ここが山岳部の部室代わりになっていた”と述べている。

当時の部の状況について1941年卒のCL崎田熙は“その頃戦争は迫っていたが、それ程切迫感もなく、山にはよく出かけていた。日大山岳部としての部室はなかったが、神田神保町の交差点の角から二件目にあった「万崎」デパートの四階にある食堂によく集まっていた。というのはその食堂の一角に、十畳ほどの部屋があり、その部屋をいつのまにか山岳部が占領して集まっていたのである。場所もよく、食事も出来るので大変便利だった。ここに行けば必ず山岳部の誰かがいるという具合で、ここが山岳部の部室代わりになっていた”と述べている。

一方、器具、装備類は、工学部の駿河台校舎の廊下の突き当たりの大きな木箱に収納していた。

翌春の春山合宿は1941(昭和16)年3月17日~4月5日、豪雪で知られる東北の飯豊山で行われた。リーダー崎田熙以下18名は、福島県側の小荒集落の猪俣政次郎宅に宿泊して荷物の仕分けを行い、極地法でキャンプを進めたが、何にしおう豪雪地帯、その上、連日の悪天候で思うようにキャンプは進められず、C3から大日岳頂上に達するのが精一杯で、時間切れのため下山することになった。

1941(昭和16)年3月~1945(昭和20)年8月 戦時中の山岳部と休部

以後終戦までの戦時中の山岳部は、崎田煕(昭和16年卒)から、遠藤二郎(昭和18年卒)、湯浅英世(昭和19年卒)と部のバトンは引き継がれた。

1937(昭和12)年の盧溝橋事変に端を発した日中戦争は、徐々戦線が拡大され、1938(昭和13)年4月には国家総動員法が公布され、5月には、その最初の発動として、工場事業場管理令が公布、工場等への学徒の動員が始まった。1940(昭和15)年9月には日・独・伊三国同盟が調印、1941(昭和16)年に入ると、日米間の関係が、風雲急を告げるようになり、7月11日には、文部省より『在京学生の離京禁止(禁足令)、合宿等の禁止令』が文部次官通達(7月1日付)という形で発令された。「時局の緊迫に鑑み、学徒の運動試合、合宿遠征等を一切中止して、待機の姿勢をとるべし」と言うだけで具体的な説明のない通達は、真剣に夏山合宿の準備をしてきた部員達にとっては、納得しかねることではあったが、時勢のおもむくところ如何ともしがたく、断念せざるを得なかった。

文部省から団体行動が規制されたこの年は、ほとんど山に行けず、マラソン等で非常時にそなえ訓練を行なっていた。これに対し大学当局は、文部省の方針にもとづく学内新体制のため、運動部は報国団(隊)結成のため解散を命ぜられ、非公認となったために、5月以降は、部内の統制力は弱まっていった 。そのこともあって、8月以降は少人数による個人山行が行なわれるようになった。その中、工学部機械科の大木彦久他2名が、10月18日、白馬大雪渓を詰め白馬岳と杓子岳の最低鞍部付近で、吹雪かれて疲労凍死する遭難事故を起こした。本人等の経験不足が直接の原因ではあったが、遭難者を出すことは絶対にせねばならない非常時での事故であっただけに、弁解の余地のない遭難事故であった(日本山岳会『会報』116号1942年4月号参照)。

その年の12月8日には太平洋戦争が勃発し、すべてが戦争一色となった。1941(昭和16)年も押し詰まった12月24日には、文部省は、全国の学生の体位向上 と 練成の徹底を目的に、「大日本学徒体育振興会」を発足させた。各競技スポーツ団体は、直ぐに、の傘下に入ることになったが、文部省当局は、学生山岳部だけは特別扱いで、「大日本学徒体育振興会山岳部」が傘下に入ったのは、1年後の11月であった。この組織は、橋田体育振興会会長(文相)が槙有恒以下次の委員を指名し、1942(昭和17)年11月6日正式に発足した。委員は、渡邊八郎、西堀栄三郎、今西錦司、本郷常幸、堀田弥一、伊藤秀五郎、初見一雄、中屋健弌、織内信彦、の9名であったが、我が初見OBの名前も入っている。このように橋田文相が選んだ委員には当時の登山界の重鎮が網羅されていた。

太平洋戦争勃発後、緒戦における戦況は 比較的順調に推移したこともあって、小グループでの登山は続け られていた。1942年4月28日、文部省は、体育局運動課長北沢清の名で、東京都下の学校山岳部の部長と一名の山岳部学生幹事を文部省に招集し、学校山岳部のあり方についての文部省としての指導方針の説明を行なった。この内容については、日本山岳会『会報』118号(1942年7・8月号)に、当時、東大生だった中村徳郎氏により紹介されているが、それによれば、北沢課長は、①学徒と登山、②国外遠征のこと、③学校山岳部に関して、④行政的な問題、⑤学業と山と、⑥資材について、⑦関東高校山岳連盟について、⑧日本山岳連盟について、など戦時下の登山についての文部省の方針が、項目別に詳細に説明されていた。北沢課長は、長らく陸連の役員もされたことがあり、登山も好きで、学生時代には穂高で岩登りも行なった経験もあり、その後、欧州在勤の際には、アルプスの一端にも足跡を残されている。大学・高校山岳部の本質を理解された上で、当時の学校山岳部に対して適切な方針を出されていたので、少し長くなるがその要旨を紹介しておきたい。

「我々は何故山へ登るか。山が好きなるが故に山に登るのである。実際には山への行き方も各人各様に異なるであろう。かくして心身の鍛錬ということも、その目的・効果の一つたり得るであろうが、結局山に登ること自体が、純正な登山の目的である。国家目的に合致するというのならば、いよいよ結構な ことであり、文部省としても当然そうあることを希望し、且つその実現のため、支援を惜しむものではないのである。しかるに曰く教養を高めよ、卒業を早くせよ、卒業したら直ちに軍教育を受けよ。それがためには、強健な体を鍛えておけ…云々と。一方学用品は不自由であり、運動するにも道具がなく、運動すれば、飯が足らぬという障害が起こりがちである。それらの事の為に萎縮するようであってはならぬ。単に登山の効果的方面のみについて考えても、登山や、探検に対する理解や知識なくしては、今後大東亜共栄圏の指導など出来ないことは明瞭である。

山へ行くことは、その者にとっては全生活そのものである。実際に山に登るときだけではなく、平生に於いても精神的にも、肉体的にも山に登る心構えを持ち、また実際山に登るためのあらゆる準備を怠ってはならない。現在の日本は、一人でも多くの教養ある人物を必要としている。従って、このような時局下に遭難者を出すことは絶対に防止しなければならない。万全を期して行くべきである。然る上にも不可抗力の遭難があったなら、これは已むを得ない。その人は誠に気の毒である。我々は、更にそれを綿密に研究して後に資することを忘れてはならない。尻込みしたり、恐れをなす如きだらしないことであってはならぬ。勇敢に積極的に進んでもらいたいと思う。

更に各論について言及すれば、我が軍の制圧地域がヒマラヤの近くまで拡大したことによって、その高峰登山も身近なものとなり、当該地域への国外遠征(学術調査・探検)も、副次的には国防的使命と効果も期待できる。学校山岳部での登山訓練を通じて得られた、高度な技術と崇高なる登山精神は、将来、指揮官として、必ずお国のために役に立つ。学徒は学問に励むことが、本分であるが、真の山登りを通じて得られた文武両道の体験は、立派に学問に準ずるものである。山登りには、ザイルなどの装備が必要であり、費用もかかる。文部省はこれらの経済的負担をサポートすることも考えているし、食糧などの支援も行なう用意がある。各学校の山岳部は、夫々自主的に各々の道を歩んできた。登山と言う 特殊な性質から見れば、そうあって欲しい。むしろ各々特徴を生かして運営してもらいたい。ただ、お互いに共通の問題(資材の分配など)のためには、現在は、関東の大学山岳部には横のつながりがないので、連盟のような横の組織も必要ではないかいか。体位向上を目的とした単なるハイキング的なことは、厚生省傘下の組織に任せればよい。学校山岳部はこれら一般登山者に対する援助・指導にはむしろ進んで協力して欲しいが、本来の目的だけは忘れないで欲しい。」

戦線が拡大し、これから益々困難な時期を迎えようとしている時でもあったが、アルピニズムの精神を忘れていない文部省体育局運動課の考え方には、各大学山岳部とも大いに励まされた。

1942(昭和17)年 4月には、艦載機により東京が初空襲されたが、5月には戦局が一時好転したかのごとく見えたこともあり、日大山岳部でも小グループで4月に富士、谷川岳、甲斐駒、5月に穂高への 山行を行なった。7月には文部省の特別の計らいで米の特配を受けて、坂省三リーダー以下28名で例年通りの夏山剱沢生活を実施することができた。

しかし6月のミッドウェー海戦後、戦局はますます厳しくなってきた。12月にはガダルカナル島の撤退 が決まった。

この頃には部の集まりも交番に届け出なければならず、山岳部の集会中に特高警察に踏み込まれたこともあった。その頃の議論の中心は"生と死"の問題で、「山での死、戦場での死」について真剣になって討議した。結論としては山で十分に体を鍛え、また登山を通じて習得した山登りの戦略や戦術等の技術は、軍隊に入ってからも必ず役に立つと思われるので、堂々と山に行こうではないか、というものであった。

10月2日には在学徴兵延期臨時特例(文科系学生、生徒の徴兵延期停止)が公布され、文科系の学生には召集がかかり戦地へ赴く者も多くなったが、工科系(工科系と医科系は入営延期ができた)の部員が多かった我々の部には、残っている部員も多く山岳部の活動は続けられており、1943年3月には北尾根から奥穂への極地法が行なわれた。5月には谷川岳、6月には前穂高奥又白、7月には剱沢に入山し夏山生活を行なったが、これが戦前の最後の合宿となった。

同年10月21日、神宮外苑の競技場で、文部省主催による出陣学徒の壮行会が行なわれた。11月17日には、日本山岳会学生懇談会に関係のある学徒の壮行会が日本山岳会主催により、産業組合中央会館に於いて開催され、木暮理太郎会長の代理で出席された槙有恒副会長が壮行の辞を送り、出陣する学徒を激励した。

日大山岳部は1943(昭和18)年11月11日、千住柳原の神山OB宅に関係者が集まり、戦局に鑑 み山岳部の活動を休止することにした。

部員の中にはピッケルを銃に持ち替え、 敗色濃厚となった戦線に出征し、二度と祖国の土を踏むことなく亡くなられた先輩も増え、十三名に達しました(下記)。心よりご冥福をお祈りします。

西村重行(昭和17年フィリピン島)、飯高望宏(昭和17年6月20日ビルマ)、野沢流磨(昭和19年8月5日)、川崎信三(昭和19年12月28日)、馬渕龍彦、大林力、川西岩夫(昭和20年8月瀋陽)、吉田博男、相模悼、南正秋、三田貞夫(レイテ島)、上江田清広(沖縄本島)、飛田実(ラバウル)。

一方、山岳部の活動ではないが、学徒動員で後楽園にあった陸軍軍需品廠建築研究所に勤務していた宮本幸男は、軍の要請により、1945年1月に岳友の素木喬三、大島直行にも協力を依頼し、磐梯山の南麓、猪苗代湖畔にある丘陵地帯で、翁島の旅館をべースに、雪洞やイグルーを応用した雪中露営の研究に没頭していた。この計画には総員30名が動員され、これを指揮したのは、当時陸軍中佐であった那須川渡氏(日本山岳会会員で東北大学山岳部OB)であった。「スキーで釣ったみたいで申し訳なかったが、陸軍の被服廠が持っていた冬の露営装備の殆どが満州の関東軍に送られており、国内には殆ど無くなってしまった。そこで冬の季節、軍が移動する場合を想定して、グランドシーツと毛布だけで雪中露営、つまり寝泊まり出来る方法を実験・研究して欲しい」とのこと、木炭を焚いて暖をとると、一酸化炭素中毒になり易い。それにはビタミンB錠剤の大量投与が効果があるとか、これに関連して、イグルーや雪洞のための「雪の強度」の研究のため、当時、駒込にあった理研の黒田正夫博士のもとに通い、霜柱や凍土および雪が融ける際の引張り強度等についての指導も受けていた。

1945(昭和20)年は米軍の沖縄への上陸、3月10日、5月24日両日の東京大空襲に続く激しい空爆により、日本の主要都市は焦土と化し、8月6日広島、8月9日長崎への原爆投下の後、8月15日の終戦を迎えた。ここに昭和の激動史とともに翻弄された山岳部は創部22年にして、部の活動を休止せざるを得なかった。

1945(昭和20)年8月15日に終戦を迎えた日本大学では、終戦から8ヶ月後の1946年4月になって、学内の文化的な活動が、一斉に再開された。スポーツ部門は、戦前の運動会を改めて体育部(現保健体育審議会)を創設し、各種スポーツの再建にとりかかった。

そのようなな中、4月末に戦前の山岳部とは全くつながりを持たない、文化系の学生によって山岳部は立ち上がった。法文学部の秋庭鉄之は、山岳部だけが誰も名乗りあげないことに業を煮やし、事務的なことは苦手であったが、10名程の幽霊部員を募り、1万9千円の予算書を作り、予算会議に出席した。結果は2千円位に減らされて、だいぶ憤慨したものの、ともあれ山岳部は、体育部の一員として認知され、新しいスタートを切ることができた。

そのとき、片腕となって協力したのが、同じ法文学部の山口摂郎であり、彼は上に立つことには無頓着であったが、独特の政治力を発揮して、殆ど一存で法文学部の四階36講堂を、部室として確保することに成功した。戦後の混乱の中、山に登ろうという情熱とそのバイタリティーは高く評価される。

一方時を同じくして、神山OBは、神田三崎町の法文学部に、新しい山岳部が創設されたことを耳にするや、戦前から続いている伝統ある日大山岳部と、全く別の山岳部ができても困ると思い、直ちに金坂OBに連絡をとらせ、まだ卒業していない戦前派の横沢、素木、帆足、森下等を動員して合流させるよう働きかけた。

この神山OBの”部の歴史を戦後につなげなければならない“という意向は、金坂OBにより、時を逃がさず実行に移された。戦前派の参入には、戦後にできた論客の多い山岳部にとってはかなりの抵抗があり、喧喧愕愕の議論がなされたが、それを調整したのが、前記の秋庭であり、波風がたたないようにまとめたのが戦前派の横沢であった。この戦前派、戦後派の合体にあたっては、神山、金坂両OB、横沢、秋庭両現役の四人の存在で、中でも現役部員の融和に努力した横沢、秋庭の二人の人柄によるところが大きかった。

このようにして、戦時中、大宮の上関宅に疎開しておいた器具も新部室に戻り、部員募集も活発に行なわれた結果、娯楽やスポーツに飢えていた若者がどっと入部し、ここに戦後の新生山岳部はスタートすることになった。

1946年5月には、戦後初の合宿が、新緑の谷川岳で行われた。金坂OB以下数名のOB参加のもと、新旧部員20名が参加、雪渓訓練を主な目的として行なうことができた。

引き続いて7月には、夏山生活が、剱沢三田平で行なわれた。参加者は、森下吉雄、横沢利武リーダー以下20名のほか金坂OBはじめ戦地より復員してきた先輩が、多数参加して行なわれた。

雪渓訓練、夏道から木剱~長次郎谷下降、ハッ峰、源次郎尾根の登撃と、一通り計画をこなすことができ 、山岳部らしい形が整った。当時を振り返って横沢は、「よくもまあ、あのような粗末な装備と食料で、剱岳に入ったものだ」と述懐している。

なお、戦後の山岳部には、町の山岳会出身の者も多く、彼等の中には先鋭的な岩壁登攀を志向する者もいたが、この中の何人かは、夏山生活後に社会人団体の「日本山嶺倶楽部」等へ移っていった。

他にも新人の中には安易な気持ちで入部した部員が多かったためか、夏山が終了すると新人部員の大半が退部してしまった。しかし、この夏山で山岳部の基盤を、曲がりなりにも確立することができた。

1947(昭和22)年~1949(昭和24)年 戦後初の遭難からの再出発

この夏山が終わって、減少した部員をカバーするために再募集した結果、1946年11月には石坂昭二郎、岡本如矢、芝田稔等を含め、将来を担える多くの部員が入部し、更に翌1947年4月には北村二郎、松田雄一をはじめ、山岳部員として残りそうな部員が相次いで入部した。一方この時代には、リーダーの弱体をカバーするために、戦前のOBが多数、合宿に参加したことにより部のレベルが、短時間のうちに向上し、このようにして1948年の年末から1948年の年始にかけて、ともかく冬山穂高生活が行われ、西穂高、前穂高北尾根等を登攀することができた。引き続き3月には、卒業した横沢、森下等に代わって、戦後派の石坂リーダーのもと、春山横尾生活が行われ、奥穂高、北穂高に登ることができた。

そのような中で、1948(昭和23)年の7月21日、夏山剱沢生活中に、新人部員の伊地知宏が、八ッ 峰ニードル付近の雪渓で滑落死する事故が発生した。この遭難事故を通じて、リーダーの実力不足が指摘され、これを契機に戦前のOBによるリーダー養成の再教育が行なわれ、山岳部は、初心にかえって再出発することになった。

1949年大学当局は、体育部を発展的に解消し体育会に改組、体育会規定、体育会事務局規定を制定した。そして迎えた積雪期は1949年1月3日~1月8日神城でスキー合宿、引き続いて冬山生活を1月9日~1月17日まで遠見尾根より五龍岳を目指し、高所雪中露営に自信をつけた。

引き続き、春山生活もCL石坂以下10名で、3月28日~4月16日、極地法により遠見尾根より五龍岳経由鹿島槍を目指した。後に、この合宿に参加したメンバーが、それから二年にわたり戦後の再建の中心的な役割をはたすことになる。この合宿は背伸びしようとしていたリーダー・クラスの自信を打ち砕くものであった。中でも、高所露営については、器具の点検不充分が原因で、五龍岳頂上のテントは強風によりズタズタに引き裂かれ、雪洞を掘ってそこに避難し、二つしかない一人用シュラフに、各々二人が入るという有様であった。このような劣悪な条件下にもかかわらず、アタック隊は前進し、八峰キレット小屋の付近に雪洞を掘り。帆足、丸山、松田、山本(晃)の四名が入った。しかし期待した翌日も天候に恵まれず、アタック隊は、登頂への最後のひと踏ん張りがきかず、八峰キレットを越えただけで引き返した。しかし、全員が精一杯の頑張りで、稜線上のキャンプに第一歩を印した感激は大きかった。

迎えた1949年度は、学制改革で新人部員の入部こそ少なかったが、石坂、岡本、丸山、北村、松田の五名によって、待望のリーダー会が誕生した。5月15日には、鈴木克己OBの世話で、関東、関西の中間である静岡県掛川在の真砂鉱泉で、OB、学生合同懇親会が開催され、良き時代の部長であった相良先生、望月先生のご子息、瀬能部長はじめOB17名、学生4名参加のもと、昔の山岳部を再現したような大変意義ある楽しい集まりであった。

5月の谷川岳マチガ沢での合宿に続き、夏山剱沢生活、4パーティーに分かれての縦走の後、石坂、松田の二名で、8月上旬に、来るべき冬山の偵察のため天上平生活を行ない、冬季の北鎌尾根に対する自信をつけて下山した。帰京後、当時大町に在住しておられた横沢OBを監督に祭り上げて、趣意書までつけた計画書を作成し、諸先輩に送付して援助を要請したところ、諸先輩から総すかんを食ってしまい、ここにはじめて伊地知を失って以来の部が、少しも進歩していない事実を、あらためて思い知らされ、愕然としたのであった。詳細は、横沢OBから、桜門山岳会理事長宛の書簡「北鎌尾根計画について」(「会報」6号所収)を参照願うことにするが、要約すれば、曰く「全体として、何か興業的な感じを受けて非常に残念」「冬の北鎌をやろうという純粋に、謙虚な態度が感じられない」「極地法と言う形式に捕らわれ過ぎている」「本当に北鎌をやろうと言う下からの盛り上がりが感じられない」とする計画の見直しを要望するということであった。

これを受けたCLの石坂は、事態を重大に受け止め、「あくまで計画を押し進めるべきか? それとも中止すべきか?」、複雑な気持ちを抱いて、部員16名で、紅葉の美しい奥日光の光徳沼へ出かけ、毎晩おそくまで、焚き火を囲んで真剣に論じ合った。その結果、四日目の晩になって石坂より「中止して内部を固めるべきだ」との発言に全員が賛同して、気分を新たにして出直すことを確認しあった。

11月の富士山合宿は、17名参加の下、期間を一週間に延ばして実施し、久しぶりに内容の充実した合宿な行なうことができた。そして年末には、戦後五回日の本格的スキー合宿を、静かな場所を求めて万座温泉で行ない、その後遠見尾根と八ヶ岳に分かれて春山の剱岳へと結集することになった。

この頃、神山OBも時々部室に来られて、剱岳についての貴重な助言をいただき、また剱岳に詳しい広田OBのお宅に伺って、弥陀ヶ原や剱沢で吹雪かれた時のルート上の注意点、たとえば、目標の石、樹木に至るまで細部にわたって説明してもらい、今更のように剱に打ち込まれた先輩の情熱の深さに思いを致したのであった。 あとは自信をもってぶつかるだけであったと当時のCL石坂は述懐している。

かくして1950(昭和25)年度の春山合宿には、CL石坂、岡本、丸山、北村、松田、山本(晃)、堀口、安藤、脇田の9名が参加し、別山乗越小屋をBHとして平蔵のコルに前進キャンプを出し、更に長次郎右俣のコルに雪洞を設けて、本剱、八ッ峰、源次郎、大窓の頭、池ノ谷左俣下降右俣登攀、黒部別山、雄山東尾根、大日岳と一ヶ月にわたり多くの足跡を残し無事下山することができた。この合宿に於いて部員の自信はゆるぎない大きなカとして、以後我々の部の山行の根底をなすことになったと石坂は述べている。

引き続いてCL石坂のもと、年初より冬山の目標を、極地法による北鎌尾根から槍ヶ岳経由北穂高の往復とし、年間の計画を通じて常に北鎌の研究・偵察・荷上が加味されるなど、部の総力を上げて北鎌に向けられた。この計画の立案者の一員である松田は、戦後の山岳部においては、厳冬の北鎌尾根から槍ヶ岳を越えることが一つの目標とされており、これが山岳部のある段階を画する階程であったと述懐している。また、ルートを北鎌末端からでなく独標側稜としたことについて、末端からの這松帯を登るよりも、未知のルートからの挑戦に魅力を感じたからであったと述べている。

引き続いてCL石坂のもと、年初より冬山の目標を、極地法による北鎌尾根から槍ヶ岳経由北穂高の往復とし、年間の計画を通じて常に北鎌の研究・偵察・荷上が加味されるなど、部の総力を上げて北鎌に向けられた。この計画の立案者の一員である松田は、戦後の山岳部においては、厳冬の北鎌尾根から槍ヶ岳を越えることが一つの目標とされており、これが山岳部のある段階を画する階程であったと述懐している。また、ルートを北鎌末端からでなく独標側稜としたことについて、末端からの這松帯を登るよりも、未知のルートからの挑戦に魅力を感じたからであったと述べている。

1950年12月9日出発した、参加者CL石坂以下15名は、高瀬川上流天上平にBHと30人用家型天幕を設営し、独標側稜2650㍍地点にC1-Aを、独標にC1、北鎌平にC2、南岳にC3を建設し、悪戦苦闘の末、第一隊の松田、堀口、第二隊の北村、志水の4名が翌年1月4日北穂頂上に達するとができた。それから撤収下山にかかり1月19日に長かった40日におよぶ合宿を終え大町に下山した。各人が大きな荷物を背負って大槍を越すことができた喜びは大きかったが、極地法の運行面においては未完の感が深く、石坂は、この問題の解決は、次年度の北村、松田に託すことにした、と述べて卒業することとなった。(詳細は123頁の『北鎌尾根より北穂高岳』参照)。

この北鎌合宿は、戦後の山岳部が漸く戦前のレベルに達し、戦後の大学山岳部にあっても、他大学のレベルに達しつつあるとの自身をつけた合宿であった。

次の春山合宿も再び剱岳が舞台となった。前半のスキー合宿を1951年3月21日から、L北村以下16名で実施した。金坂OBもスキー・コーチとして参加し、弥陀ヶ原、追分小屋でのスキー合宿に続き、後半は場所を別山乗越小屋に移し、4月2日~4月15日、剱岳周辺の登山を、L北村以下11名で行った。

松田以下7名で三張りの天幕を剱岳頂上に設営、ここをべースに剱尾根取り付きから剱尾根ギャップに達して、剱尾根の偵察を行った後、長次郎の頭から剱尾根ドーム往復、池ノ谷左俣下降・右俣登高、八ッ峰上半などを登攀し無事下山した。

L北村は目標の高所幕営訓練では、北鎌の経験から剱岳頂上と決し、徹底的に新人を訓練しようと試みた。絶えず吹雪とガスに悩まされての行動は、貴重な体験を積み、成果の上がった合宿であった。

引き続いてCL北村二郎、松田雄一に一年後輩の山本晃弘、堀口章宣、鹿島英功が部を率いてゆくことになった。年初より冬山は北鎌に続くものとして続くものとして、奥又白池から槍を極地法で往復する構想を持ち、これに加えて、前穂高の第2キャンプからは前穂東壁を分散登攀しようという計画であった。極地法を採用したのは、北鎌で宿題として懸案となったスムースな運行を確率するための試みでもあった。期間は1951年12月5日~翌年1月4日の一ヶ月、参加者はL北村以下12名、BHを徳沢小屋、松高ルンゼ出合の台地に荷あげの中継のための無人のCⅠA、奥又白にCⅠ、A沢経由前穂頂上にCⅡ、奥穂頂上にCⅢ、北穂頂上にCⅣを建設し、12月25日山本(晃)、小金井の2名が北穂より槍ヶ岳の往復に成功した。その間、12月18日には、前穂北壁を松田、堀口、Aフェースを鹿島、小金井、三峰リッジを北村、山上が北壁隊支援のため登攀した。しかし、反省点も多々あった、その第一点は奥又白のテントが雪崩で埋没したこと、幸い大事には至らなかったが、一歩間違えば惨事となるところであった。第二点はCⅠAのスキーデポが雪崩で流されことである。

引き続いてCL北村二郎、松田雄一に一年後輩の山本晃弘、堀口章宣、鹿島英功が部を率いてゆくことになった。年初より冬山は北鎌に続くものとして続くものとして、奥又白池から槍を極地法で往復する構想を持ち、これに加えて、前穂高の第2キャンプからは前穂東壁を分散登攀しようという計画であった。極地法を採用したのは、北鎌で宿題として懸案となったスムースな運行を確率するための試みでもあった。期間は1951年12月5日~翌年1月4日の一ヶ月、参加者はL北村以下12名、BHを徳沢小屋、松高ルンゼ出合の台地に荷あげの中継のための無人のCⅠA、奥又白にCⅠ、A沢経由前穂頂上にCⅡ、奥穂頂上にCⅢ、北穂頂上にCⅣを建設し、12月25日山本(晃)、小金井の2名が北穂より槍ヶ岳の往復に成功した。その間、12月18日には、前穂北壁を松田、堀口、Aフェースを鹿島、小金井、三峰リッジを北村、山上が北壁隊支援のため登攀した。しかし、反省点も多々あった、その第一点は奥又白のテントが雪崩で埋没したこと、幸い大事には至らなかったが、一歩間違えば惨事となるところであった。第二点はCⅠAのスキーデポが雪崩で流されことである。

この計画は、いろいろと問題の多かった山行ではあったが、ともかく、昭和15年8月に前穂四峰フェー スで遭難死された入来、上関両先輩のケルンの前で、全員無事下山の報告ができたことは幸いであった(詳細は131頁の『奥又白谷より穂高、槍』参照)。

後になって、松田は、1950年3月の剱岳、1950年12月の北鎌、1951年4月の剱岳、1951年12月の奥又白、この二年にわたる四つの積雪期登山で遠見尾根以来の課題であった高所露営については、ほぼ完成の域に近づいたことと、極地法についても、高所順応の問題を別にすれば、そのままヒマラヤ登山にも通用するレベルにまで達したのではないかと述べている。

私は"戦後の再建と第二期充実の時代"を築いた先輩たちは、戦前よりもはるかに劣悪な装備と食料で、何故これほどまでに頑張れたのだろうと考えてみたが、明確な答えは得られなかった。「より高き、より困難な山登り」を追い求めた結果なのだろうか?

この点については、戦後少しでも早く戦前のレベルに戻れるようにと、神山、金坂OBをはじめ多くの先輩各位の物心両面にわたる援助があったことを忘れることはできない。

1952(昭和27)~1956(昭和32)年 試練のコブ尾根時代

1952(昭和27)年度はCL山本(晃)、堀口、鹿島にリーダ会は引き継がれた。

この年の新人部員に、慈恵医大の付属高校から、文学部へ入学した遠藤友美恵が入部を希望してきた。彼女は高校時代に慈恵医大の山岳部員と山行を行なっており、日大に進学して、早速山岳部に入部を申し込んできた。当時は早稲田大学や明治大学の山岳部にも女子部員が入部しており、あらゆる分野で男女同権が叫ばれており、山岳部としても断る理由がなかった。当時のリーダー会としても諸先輩に相談して慎重に検討したが、熟慮の末、入部を認めることになった(彼女は2年部員になるまで在籍したが、途中で部を離れた)。

6月の初夏穂高生活終了後の分散縦走では、槍沢から水俣乗越を越えて高瀬川を下山する予定のパーティが槍沢小屋に宿泊したが、翌朝同宿者一名を残して出発した後に出火焼失した。その後の対応が悪かったため、出火原因・火元不明のまま小屋主より当部の責任を問われ、部としても対応に苦慮した事件があった。

6月の初夏穂高生活終了後の分散縦走では、槍沢から水俣乗越を越えて高瀬川を下山する予定のパーティが槍沢小屋に宿泊したが、翌朝同宿者一名を残して出発した後に出火焼失した。その後の対応が悪かったため、出火原因・火元不明のまま小屋主より当部の責任を問われ、部としても対応に苦慮した事件があった。

より困難な高みを目指す大学山岳部としては、たとえ季節外で無人の山小屋があったとしても、安易に山小屋を無断で使用すること自体に問題があり、生活技術の程度のわからない同室者に、後始末を任せて出発してしまうなど道義的責任を果たしておらず、その後の検討会でも、本件は、一見対外的問題のように見られやすいが、本質的には部内の教育やモラルの問題であることが指摘され、根本から再教育することになった。

この後、OB参加のもと、上級部員の弱体を補うため、リーダー教育などを実施して夏山を終え、そして 迎えた冬山では、ここ数年の間、団体行動重視で行なってきた極地法の欠点を補う意味から、各個人の自主性を尊重して、リーダーシップ、登攀能力の向上、チームワークに重点をおいて、穂高の岳沢をべースに冬山生活を行なうことになった。

計画の前半は、間ノ岳側稜から極地法により北穂往復(同時に1年部員全員の奥穂登頂)を計画した。堀口、平林のアタック・パーティーは、短期間で北穂頂上に達して帰途についた。そして1年部員をつれて奥穂に登ってきた山本(晃)パーティーと奥穂の山頂で合流し、成功裡に前半の計画を終了することができた。しかし、後半のコブ尾根、畳岩尾根の分散登攀の計画では、12月30日、コブ尾根の通称、這松の頭付近で、アンザイレンしていた平林良一、小金井清治が、雪庇を踏み外して、二人とも扇沢側に転落し、平林が重傷を負った。そのため、直ちに計画を中止して下山したが、このときには、上高地帝国ホテルの木村殖氏に大変お世話になった。

このように合宿の目的とは裏腹に「個」としての力不足を露呈してしまい、予定していた次期リーダーの平林が、不測の事故を起こしてしまった。そのためCL山本(晃)は、不本意なかたちで、次期のリーダーを3年部員の梅松延頼、安田敬三に引き継ぐことになった。

1948(昭和23)~1953(昭和28)年 日本山岳会「山日記」とマナスル

一方、日本山岳会では、戦後の再建の一環として、戦中~戦後にかけて5年間休刊していた「山日記」の編纂に取りかかっていた。戦後の第一号として復刊された「山日記」第14輯の編集委員は、谷口現吉、林和夫、千谷壮之助、金坂一郎、津村利男、村田顕、神山勉の7名(うち日大OBは5名)で構成されていた。この編集代表谷口現吉氏になっていたものの、実質的には神山OBが編集長であった。日大OBを主体とする編集委員は戦後の混乱の中、現地調査・情報の収集と、仕事を投げ打って奔走し 、その結果、1948年11月には、予定通り茗渓堂から発行することができた。日大グループは、 引き続き第15輯(1950年版)、第16輯(1951年版)の編集も担当して頑張ったが、同時に日大グループの力も、関係者の間で大いに評価されることになった。

日本山岳会発行の『山岳』第44年第2号に掲載されている「日本山岳会図書室再建報告」によると総工費68万円のうち、建築費に五十五万円かかっており、この費用には、山日記第14輯の印税25万円が当てられた、と記されている。あの御茶ノ水にあった日本山岳会ルームの再建には、日大グループが大きく寄与していたことがわかる。

この編集の最中に、日本山岳会ではマナスル登山の計画がにわかに具体化し、1952年の秋にはマナスル踏査隊派遣が決定され、その成果を踏まえて、その秋には第一次マナスル登山隊の準備が開始された。そしてこの『山日記』の編集に活躍したOBの御蔭で、日大OBの石坂、松田の存在が知られるところとなり、1953(昭和28)年第一次マナスル隊に石坂OBが参加することになった。石坂は5月31日加藤喜一郎、山田二郎両隊員と共にアタックに出発し、正午に7750㍍に達し、それが、この登山隊の最高到達点となった。この石坂OBの第一次マナスル隊参加は、われわれにとっては夢に近かったヒマラヤが身近なものと感じられる契機となった。続く1954年の第二次マナスル登山隊には、松田OBが、1956年の第三次マナスル登山隊には、千谷、松田面OBが、日大グループから参加できたが、その原点は『山日記』の編集にあったといっても過言ではない。

引き続いて梅松、安田(敬)、それに三年の大蔦正芳、平山善吉、田中省三がリーダー会に加わってスタートした。秋山までは順調に計画を消化していたが、富士山の合宿では、一一月28日午前10時40分頃、富士山吉田大沢に大規模な雪崩が発生し、夏道七合目下から大沢にトラバースをしようとしていた東大スキー山岳部11名中5名、六合三勺小屋付近を登高中の慶応医学部山岳部3名中2名、鎌岩尾根から夏道を下降中の日大山岳部24名中8名の合計15名が、死亡、行方不明になるという日本登山史上最大の惨事となった。

早速、大学本部に遭難対策本部が設置され、直ちに在京の現役OBによる救援、捜索隊が現地へ向かったが、その後、日本山岳会を中心とする各大学30数校、地元警察署、消防署、自衛隊、地元民、警察犬等が捜索に大動員された。翌年6月3日に最後の小松利郎の遺体発見で、遺体捜索は終了したが、この間、日大。東大、慶応の3大学合わせて捜索人員は延べ3181人にのぼった。当然、マスコミも連日報道することになり、当時は大きな社会問題になった。日大の遭難者は梅松延頼(4年)、上田浩史(2年)、石井宏正(1年)、小松利郎(1年)、高野隆次(1年)、近澤俊明(1年)、塚本道一(1年)、細川儀一(1年)の8名であった。

チーフリーダーの梅松は長野県立須坂西工高校2年のときから、日大の万座スキー合宿、高3の夏には、日大の槍北鎌尾根天上平生活に参加するなど青春の全てを、日大山岳部と共に過ごしており、先輩からも将来を嘱望された、稀れに見る優秀な部員であった。上田以下の部員はこの優秀な梅松リーダーのもと、日大山岳部に自分の夢を託すべく日夜研鑽に励んでいたが、志なかばにして、霊峰冨士で若い命を断つことになった。この不慮の死は、本人の無念さは勿論のこと、ご遺族にとっても、筆舌につくせぬ痛恨事であった。

我が部にとっても、一挙に8名の部員を失ったことは、壊滅的な打撃であった上、並行して長期間にわたる、捜索の続行という困難に直面することになったが、残された部員は、大蔦、平山新リーダーのもと以前にもまして自然への畏敬の念をあらたに、山への探求心を高めていった。

勿論、部の再建には現役部員のみならず、大学本部の理解と協力、金坂一郎をはじめとする多くの OBが、仕事を投げ打ってまで協力されたことは忘れることができない(詳細については138頁所収の『富士山での雪崩遭難について』参照)。

この年は松田OBが第二次マナスル登山隊に参加した年でもあった。今度こそは登頂をという期待が大きかったが、山麓サマ村の住民による登山阻止に遇い、BC建設すら叶わぬまま、ガネシュ・ヒマールーⅠ峰(7429㍍)に転進することになったが、ガネッシュ・ ヒマールでも登路が見付からぬまま、登山の時期を失し、無念の帰国をすることになった。

4月には大学山岳部の宿命として新入部員を迎え人れなければならず一刻の停滞も許されなかった。遭難直後からCLとなった大蔦と、平山、田中がリーダー会を引き継いで新年度を迎えた。

幸い遭難の直後にもかかわらず22名の新人部員を迎え、5月7~8日、総勢39名で、新人歓迎山 行を入竺山で行ない、新年度のスタートを切ることができた。

一方、遺体の捜索は4月以降、第5回~第10回まで継続して行なわれ、前述のとおり、6月3日の小松部員の収容を最後に終了し、6月7日には大学本部の会議室で捜索委員会の解散式を行なった。

その後、遭難の追悼集「富士に眠る仲間へ」は金坂一郎、松田雄一、小金井清治、安田敬三の各 OBOB、大蔦正芳、平山善吉、青木重雄、深瀬一男、宮原巍の各現役との共同編集により、この年の遭難一周忌に当たる11月28日に発刊された。本書は365頁よりなり、ご遺族の要望もあり、単に追悼集に終わることなく、今回の雪崩の考察や、捜索の経過を詳細にまとめて編集されたので、冬富士を志す登山者にとっては、大変参考になる必読の書となった。

一方、学生の方は 、三ツ峠岩登り訓練、剱岳夏山生活と後半の縦走、富士追悼ケルン建設山行、秋季天幕 懇親会、秋山穂高横尾生活、富士山合宿、遠見尾根から鹿島槍への極地法による冬山山行、志賀高原スキー合宿、春山剱岳生活と、切れ目なく部の活動が行なわれたが、この点についてはCL大蔦をはじめとする新リーダー会の努力に負うところが大きかった。とくにCLの大蔦は、創部者豊島の出身校旧制大町中学の後輩でもあり、創部以来最大の困難に直面した日大山岳部の危機を不屈の精神で切り抜けたことは賞賛に値する。

熊谷義信(4年)、以下3年の深瀬一男、 宮原巍、村石幸彦でリーダー会が発足した。この年は熊谷の発案で年初より冬山・春山共、穂高白出谷にべースを設け、それを起点としてジャンダルム飛騨尾根、涸沢岳西山稜、奥穂高の飛騨側の登攀を目標として進められた。

この年は第三次マナスル登山隊が槙有恒隊長のもと、5月9日に今西寿雄、ガルツェン・ノルブがマナスルの頂上に立った。これが日本人初の八千㍍峰の登頂であり、世界で8番目の八千㍍峰の初登頂であった。引き続き5月11日には、第二次登頂隊の加藤喜一郎と日下田実が、第二登を果たした。この隊には、日大からも千谷、松田の二名が参加し初登頂の裏方として、サポート面で活躍した。

1956年は南極観測隊が南極にでかけた記念すべき年であった。2年前の1954年の富士遭難の際には、金坂OBが捜索現場の責任者になり、山麓、富士吉田の浅間坊に設置された合同捜索本部には、本部長として初見OBが常駐していた。ここで後に南極で活躍する東大OBの鳥居鉄也、山上良夫氏等と知り合い、また初見が北大OB(日大卒業後北大に進学した)であったことも幸いし、初見OBの 推薦で、建築学科出身の平山善吉が設営担当として第一次南極観測隊に参加、以後も引き続き参加することになった。

こうして日大グループは平山OBを核として南極とのつながりを深くし、その後、第10次の観測までに 延べ13名(うち越冬者5名)を送ることになった(詳細については184頁所収の『桜門山岳会と南極』を参照。

1957(昭和32)年には富士遭難のとき、一年部員であった深瀬一男がチーフリーダーとなり、熊谷 義信、村石幸彦と3人でリーダー会が発足したが、マナスル初登頂後盛んになった登山ブームの影響もあって、37名の新入部員を迎え、山岳部もようやく軌道に乗りかけてきた。

この年の剱岳夏山生活は、天候に恵まれず入山後の9日間の合宿期間中、行動できたのは、わずか4日間のみであり、それも完全に晴れたのは7月25日のみであった。7月26・27日と停滞が続き、7円28日、平蔵谷20源次郎尾根を末端から登った村石パーティー5名の中の高橋圭介が、雨が激しくなったので、下山中滑落事故で死亡する事故を起こした。

遭難した高橋圭介は、2年部員として自覚をもち、下級生からも慕われた好青年であった。リーダーの 深瀬は、3年前の富士山の雪崩遭難の生き残りであったが、再び後輩を遭難事故で失い、その苦悩と心の傷は察して余りあるものがあった。

この年の冬山合宿は剱岳西面小窓尾根から剱岳本峰を極地法により登頂し、春山合宿は、剱ヶ御前をBCとして剱岳東面で行なった。

1958年度は、チーフリーダー菊池富雄以下、和田哲幸、中嶋啓、飯島正敏、山崎隆史の5名で運営 された。44名の新人を迎え4月末に入笠山で新人歓迎天幕山行ない、その後初夏の横尾生活、夏山剱岳生活と後半の縦走、秋季天幕懇親会は、奥日光の西湖で行なってきた。当初リーダー会では、春山に重点を置き、冬山合宿は頚城山塊で行なう予定であったが、「OB小集会」(「山岳部会則改定」を参照にて、「北アルプスでなければ大学山岳部にあらず」というような意見が出たため、秋山合宿の前に、急遽、穂高涸沢に変更になった。

冬山合宿は横尾岩小屋附近をBCとしてラッシュ・タクティックスで前半に前穂北尾根、後半に北穂北壁、東稜、南稜等を登攀する計画で、L菊地以下13名が参加して行なわれた。

北尾根アタック隊の山崎、池田は、12月25日午前1時にBCを出発、続いてサポート隊の和田、小島(藤)が、奥穂経由前穂で迎えるため出発する。アッタク隊とサポー トは前穂頂上で予定通りビバーク、 翌12月26日に両隊一緒に奥穂経由で下山にかかり白出のコルを下り出した直後(午後3時30分頃)、先頭の山崎の足下から雪崩が発生した。しかし山崎は雪崩から脱出し、山崎はそのままBCに向けて下り、上に残った3人は小屋に引き返した。途中山崎は、尾根末端のスキーデポ地から150㍍程下ったところで菅原に出合い、菊池、中村のアクシデントを知る。

一方、涸沢小屋で、天候の回復をまって待機していた菊池富雄(4年)、中村達男(2年)、菅原省司(2年)の3名は、視界が100㍍位になったので、様子をみるため、13時30分頃、行動を開始した。その直後、左手より物凄い速力で、異常な風をともなって、大雪崩が、落下してきて巻き込まれた。幸い菅原は脱出できたが、菊池、中村の二人は、行方不明になった。捜索はその後の降雪と埋没範囲が2万平方㍍に及び、大自然の力の前に成すすべもなく春先に捜索を再開することとし涸沢を後にした。

その後、捜索は翌年3月26日に再開し、第5次捜索にて8月25日菊池発見、8月28日中村を発見して捜索は終了した。

なお、この時の唯一の生存者であった菅原は、OBになった1965年冬に雪崩の研究のため穂高涸沢小屋と白出のコルの穂高小屋(冬季小屋)に単身で35日間越冬した。時にはマイナス36度、猛烈な風の中、観測には必ずザイルを着けて、1日2回の定点観測を行なった。

結果はアラレ的雪粒が雪崩を起こしやすいことが判明し、下山後、北大低温科学研究所において、その報告会を行なった。

高橋圭介の剱岳遭難から1年5ヵ月後に 再び遭難事故を起こしたことで、部に与えた影響は大きかった。 亡くなったチーフリーダーの菊池は、部に活力を与えるため、部員が自由に意見や研究、翻訳等を発表するための部内誌『げーとる』を発刊、自らも来るべきヒマラヤ時代を予見し翻訳等を掲載していた、中村も根っからの山岳部員であり、真正面をみて下級生と接していた。

この年の冬山は穂高、槍周辺で慶応大学山岳部が中岳で、早稲田大学が明神岳で、そして我が部が涸沢で遭難を起こし、これらがマスコミで報じられることによって大学山岳部は危険だということ印象を与えることになった。

1958(昭和33)年~1959(昭和34)年 日本山岳会ヒマルチュリと日大

ヒマルチュリは当初、日大山岳部独自のヒマラヤ登山計画として検討されてきた。

日大の仲間だけで遠征するなら何処にしようかと話し合った結果、八千㍍峰には少し欠けるが、やり甲斐のある山としてヒマルチュリが選ばれた。

大蔦は、アルパインジャーナルで1955年にケニア山岳会のジョン・ハワード隊長による南西稜から試登した記録を翻訳し、その中にハワードが"もし私が再び登頂を試みるとすれば東側であろう"と述べていることに注目し、登頂ルートは北東からと考えていた。たまたま第二次マナスル隊に参加した松田OBが、帰途ヒマルチュリを偵察して同じ考えで帰国したこともあって、ルートは東尾根からのアプローチに絞られた。しかし、当時の外貨事情から見て、1大学の登山計画では、実際は困難であり、日本山岳会の持っているスポーツ外貨枠を使うしかないという結論になり日本山岳会の持っている遠征資金も含め日本山岳会に対し、無条件に移譲することを提案した。その後、この提案は、日本山岳会の理事会で受理されることになり、日本山岳会の計画として実施されることになった。登山隊長には、村木潤次郎氏が指名され、1958年には、偵察隊として金坂、石坂の2名が派遣された。

その結果、東尾根のBCからのアプローチは頂上まで約25㌔。北アルプスでいえば、中房温泉から 燕~槍経由奥穂までの距離があるのが難点だが、主峰直下に達することができれば、相当の困難が予想されるものの、登頂の可能性はあるとの見通しを得て帰国した。

そして、翌年の1959年春には、村木潤次郎隊長以下8名のヒマルチュリ登山隊が組織されたが、日大からは石坂OB、松田OB、木村勝久(毎日新聞報道)の3名が参加することになった。その大部分が20代という若い隊員で構成されていた。

この隊は、5月21日、石坂、松田の2名が最初にして最後のアタックに向かったが、頂上直下の氷壁 は、傾斜もあり、その上、固いブルーアイスのため、30㍍を進むのに2時間を要し、頂上まで450㍍を残し、7400㍍を最高到達点として敗退を余儀なくされた。

松田は最後のアタックから撤退した時に大蔦を思い出し、その気持ちを"近い将来、再びこの壁を登る機会に恵まれたならば、彼と共に登ってみたい。このヒマルチュリ計画を立案した彼こそ、この壁を登るべき人間である"と述べている。

ヒマルチュリは、翌1960(昭和35)年、慶応義塾大学の山田二郎隊長以下十名の登山隊によって 西面ムシ・コーラから初登頂された。しかし、東尾根のルートからの登頂は未踏のまま残されている。

その後、日大では1981年に橋本健を隊長にヒマルチュリ南稜に登山隊を派遣、7600㍍に達し、頂 上への可能性を見つけて帰国した。1986年岡田貞夫を隊長に再度、南稜に挑み、南稜からの初登頂を果たしている。ヒマルチュリの通算第6登であった。

1946(昭和21)年~1958(昭和33)年 (二)のまとめ

(二)を「戦後の再建・充実と挫折の時代」 としたのは、終戦直後の新生山岳部の誕生、そして前半の1949年春山遠見尾根生活の敗退から1950年剱岳春山生活、その冬の北鎌尾根、1951年の剱岳春山生活とその冬の奥又白生活まで順調に推移した、前半の第2期黄金時代と、これを頂点として後半の1952年から58年までの挫折の時代とも言える、不幸な時代を述べてきた。この時代には、白出谷、小窓尾根等での積雪期のすぐれた記録があったにもかかわらず、1952年初夏の不幸な槍沢小屋焼失事件に遭遇してからはじまった、遭難事故で、多くの若い命を失った仲間のことを、確りと伝えなければならないと思う。即ち1952(昭和27)年冬のコブ尾根の事故、1954(昭和29)年11月の富士山雪崩遭難事故、1957(昭和32)年夏の剱岳源次郎尾根の遭難、1598(昭和33)年冬の穂高涸沢での雪崩遭難事故と、7年間に11名もの部員を失ったことは、まさに出口のないトンネルのような挫折の時代であった。

これらの多くの試練を経て、当部はその後、順調に推移し、1996年3月26日の中央アルプス空木 岳における斎藤伸司(3年)の遭難まで、36年5ヵ月の間、現役学生の死亡事故はなかった。

勿論死亡事故にはつながらなかったものの、事故がなかったわけではないが、何が原因でこれ程無事故が続けられたかについては定かではないが、コーチ会の果たした役割が大きかったのかもしれない。

しかし、その後の部員数減少による衰退の道を辿ったことを考えると、複雑な気持ちにならざるを得ない。

(三)遭難後の立て直しと宇奈月から西穂縦走まで(1959~1970)

リーダー会は飯島正敏、山崎隆史、赤井一隆、川崎吉光でスタートした。それは、まだ穂高の雪の中に眠っている二人の友を捜し出すまでは、山登りに専念することができないため、スタートから涸沢の捜索と合宿を並行してやらなければならない変則的な年となった。しかし、新人歓迎天幕懇親会は27名の新入生を迎え、それまで入笠山と固定していた場所をマンネリから脱しようと美ケ原で行ない、引き続いて二年部員以上で春山の穴を埋めるべく鹿島槍で強化合宿を行なった。その後、横尾での初夏合宿、例年、剱沢で行なっていた夏山合宿を捜索の関係で涸沢で行なった。その夏山合宿が8月25日に終了したが、その直後、菊池、中村の遺体が相次いで雪の中から発見されたのは前述の通りである。

秋期天幕懇親会を日光西湖で、秋山は分散縦走を行ない、初冬の富士山合宿では、それまで綿布ばかりであったテントを生地から検討し、吉田テントに新しいテントを発注して七合目で初めてナイロンのミード型テントを試験的に使用した、結果は良好であった。

この年は捜索が長期にわたったこともあり、捜索終了というひとつの区切りがついたことで、来るべき積雪期登山に下級生もいよいよ本格的な冬山体験ができることを切望していたが、リーダー会は遭難直後ということで冬山計画を自粛しなければならなかった。

そのような状況から冬山は笹ケ峰でのスキー合宿となったが、笹ケ峰での小屋生活においての夕食後の語らいは、友情の絆を深くし、その後の部の立て直しへの活動に役立ったと考えられる。

年が明けての春山合宿は、剱御前をBCとして、源次郎、八峰上半、下半、大日岳の登単を目標に藤橋からケーブル道を胸までのラッセルと、そこからスキーでブナ小屋、弘法、追分、天狗、BCと大雪原での荷上げを行ない、初期の目標を達成でき、胸の内にくすぶっていた積雪期登山を思う存分堪能することができた。

この春山合宿からはテントばかりでなく、ナイロン布は個人装備にも使用され始めた。当時、ナイロン布製のヤッケ等は市販されてないため、ヤッケとオバーズボンは生地を持ち込んでオーダーメード、テントシューズ、アームカバーは各個人でミシンや手縫いで作った。これらを使用した結果は重量、強度、防風性ともそれまでの綿をはるかにしのぎ、特に濡れて凍っても綿のようにかさばることなく、もめば元に戻り、ナイロンのすぐれた特性を発揮した。しかし、防水性は零であった。

しかし、ナイロンザイルは金坂OBの助言で、まだ衝撃力の問題が解明されていなため麻ザイルを使用した。

リーダー会は池田錦重、小島藤司、五月女次男、片柳実、菅原省司でスタートした。チーフリーダー池田の課題は、過去の遭難事故から脱却することであった。

池田自身、一年部員のときの夏山で目の前で高橋(計)の遭難を目撃し、二年部員のときには冬山で菊池、中村の遭難に遭遇し、遭難の悲劇を体験している。

まず、新人23名を迎え歓迎天幕懇親会を霧が峰で行ない、横尾初夏合宿、剱岳三田平で夏山合宿を行なった。この年の夏から入山は従来、八郎坂から弥陀ケ原経由剱沢三田平BCであったが、観光客の増加に伴い入山ルートになり得ず、称名より大日、室堂乗越経由剱沢三田平BCとなった。

秋期天幕懇親会も従来、日光西湖で行なっていたが、ここも俗化し、天幕でOBと学生が静かに語り合う場所ではなくなっていた。

このため、場所は、もっと集まりやすい軽井沢日本大学寮にして、料理の材料も車(といっても持っているOBは少なかった)で持ち込めるので今までとは趣向の変わった天幕懇親会となった。社会環境の変化もあるが、戦前からの伝統的なものが形として少しずつ変化してゆく兆しが出てきた時代でもあった。

秋山は分散縦走、富士山合宿は、氷雪訓練と1954年富士遭難の七回忌法要を計画したが、早稲田大学山岳部の雪崩遭難救助に掛けつけ、日程的に氷雪訓練はできなくなり、11月27日三合目ケルン前にて七回忌法要のみをご遺族出席のもとに行なった。

冬山は穂高横尾をBCとして、横尾尾根P5から、南岳主稜線にキャンプを出し、そこから北穂、槍を往復するという平凡な計画で終了した。当時の池田以下の部員たちは、個々には日大の歴史の中でも相当な実力をもっていたが、はやる気持ちを押さえ、遭難による冬山経験のブランクも含め、雪崩の研究と実践での体験など、大

学山岳部の冬山における安全について原点に立脚した計画を立てざるを得なかった。

冬山終了後、初めて東北の東吾妻連峰でスキー合宿を行なった。2千㍍にも満たない山ながら笹ケ峰とは違った北ア並の風雪を経験し貴重な体験を積むことができた。

春山合宿は、黒部源流でスキーを使って思う存分歩き廻ろうというもので、北アの地形的に中心となる太郎小屋をBHに思う存分スキーを使い、槍、笠、烏帽子、薬師、黒部源流を閑歩したいというのが池田の構想であった。

BHへの入山は、高山線の猪谷駅から土、太田和、有峰、折立経由して太郎小屋BHに入山し(荷上げを含む)、これだけで十日間を要し、これは前年度の春山合宿剱御前への入山と同じ日数を要するアプローチの長い山であった。これは部の実力をフルに発揮した、機動性ある登山を実践できた合宿であった。

リーダー会は今村文彦、高橋正彦、鈴木馨、高緑繁伸の4名でスタートした。

この年より、ようやく本来の山岳部の姿にもどりつつあった。年初より年間の重点目標を春山合宿と定め、日本海の魚津にそそぐ片貝川上流の大明神尾根から毛勝に出て北方稜線から剱岳を極地法でアタックしようという計画である。

これは以前に、遭難した菊池の計画した宇奈月~西穂への計画を汲んだものであった。

16名の新人を迎えて、清里高原飯盛山での新人歓迎天幕懇親会を皮切りに、横尾での初夏合宿、奥多摩つづら岩での岩登り訓練を行なった。剱岳三田平での夏山合宿は登山者の増加に伴い、薪の使用も含めて最適の場所ではなくなってきたことを感じ出した合宿でもあった。

夏山合宿の後半縦走は、それまで三田平から南沢ルート、薬師ルート、後立山ルートの三ルートと北アに限られていたが、今回は北海道中央高地にIパーティー、東北朝日・飯豊連峰にIパーティーを出した。軽井沢日大寮での秋期天幕懇親会、秋山の南ア分散縦走と春山偵察、富士山合宿、冬山はスキー合宿を兼ねて例年より長期の20日間をかけ、笹ケ峰をBHとして、頚城山塊を思う存分堪能した。

年度最後の春山合宿を迎え、2月17日に先発隊が出発し、東蔵で餅つきを行ない、食料を整えると、登単に入った。赤谷山にC3、大窓にC5のアッタクキャンプを設営し、本剱岳のアッタクに成功した。しかし、春山とはいえ、さすが北方稜線である。悪天候に再三前進を阻まれ、スペア日数を全部使い果たしてのギリギリの合宿となったが、キャンプ五つを出す本格的な極地法の荷揚げを経験することにより自信を深めた合宿でもあった。

一方、日大が、この年の日本山岳会関東学生連盟(学生部)委員長当番校に当たり、高橋がその任に当たることになった、学生部は必要最小限の活動とし、部の運営に支障のないようにするようにとの、OB会のアドバイスもあり、遠慮しながらの活動ではあったが、各大学の理解や日大山岳部の神崎忠男、関孝治の積極的な協力により、当時日本山岳会ルームのあった御茶ノ水の前庭に各大学がよく集まり、計画の交換や、皇居一周マラソン大会、中大八方尾根寮でのスキー大会と有意義な一年でもあった。なお、当時のJAC学生部担当理事は慶応OBの田遠壽氏、明大OBの高橋進氏であった。

リーダー会は斎藤磨積、神崎忠男、関孝治、氏井正巳、森昭雄でスタートした。

新人歓迎天幕懇親会は12名の新人を迎え、高峰高原の周辺で登山を行なった。

初夏合宿は訓練より、まず新人に山の良さを味わってもらおうと南アの分散縦走とした。夏山合宿は例年通り剱沢三田平で、後半縦走には、前年に引き続いて北海道中央高地と日高に夫々一パーティーを出した。秋期天幕懇親会は奥日光刈込湖周辺で久しぶりに静かな天懇を行ない、秋山合宿は2~3名の小パーティーに分かれ、北ア縦走、南ア縦走、穂高涸沢の分散登輦を行なった。富士山合宿を経て、冬山はまたも南ア分散縦走と南アの合宿が多い年でもあった。

当時の学生は狭い四島(沖縄返還はこの10年後)だけの日本から脱出し、学生の内に海外登山をしたいとう強い願望をもっていたし、マナスル、ヒマルチュリ、南極へと出かける先輩は羨望のまとであった。また、若手OBも学生の内に海外へ出してやりたいという気持ちから学生の計画に理解を持っていた。まだまだ制約はあったものの、工夫をすれば海外登山ができるようになりつつあった。

年初よりの計画で、日大先輩で台湾在住の劉王才氏を通じて、中華民国台湾省山岳協会の招待状を頂き、台湾遠征が具体化し、その時期を春山と決めていた。

登山隊の名称を「1963日本大学中華民国台湾省山岳登山隊」、隊長を瀬能重衛山岳部長として、総勢11名、期間を三月二十日から四月末までの40日間、往きは羽田から飛行機、帰りは船便とした。第一パーティーは大覇尖山より次高山、第ニパーティーは南湖大山より中央尖山、第三パーティーーを玉山とし、結果は登山の成功ばかりでなく台湾での関係者との親睦、現地観光を通じて見聞を広めることができたことは、大きな収穫であった。

この合宿に同行した瀬能部長先生は、それから2年後の1965年6月25日逝去されたことを思うと、中国文学の教授でもある先生に最後の恩返しができた合宿でもあった。

瀬能部長は、歴代の部長の中でも戦後の混乱が残る昭和24年から部長に就任され、特に富士遭難では実父の死に目にも合えず、その後も相次ぐ、剱岳、穂高の遭難でご心労を煩わせ、大学当局との山岳部の存続への折衝など、どれほどご尽力頂いたか、筆舌に尽しがたいものがあった。

この間、台湾合宿に参加できなかった13名の部員は、OBの参加のもと立山の室堂に於いて春山合宿を行なった

一方、この年、桜門山岳会では日大山岳部単独では初めてのヒマラヤ登山隊を派遣した。

石坂昭二郎を隊長に平山善吉、熊谷義信、宮原巍の4名の構成とし、はじめは、対象の山としては、チョー・オユーの第三登を狙うなど、八千打峰も視野にいれたものであったが、結局未だそのレベルではないだろうとOBにさとされ、ダウラギリ山塊の北端にあるホングデ峰(6550㍍)に落着いた。大学当局は富士山の雪崩での遭難の直後でもあり、「一切大学当局にはご迷惑をかけません」という念書をいれることで、「日本大学」という校名を使えることも決まり、隊名も「日本大学ムクトーヒマール学術調査隊」となった。

1962年5月8日にホングデ峰登頂に成功し、その後、北側よりチューレンーヒマールを偵察した。また、この模様は日本テレビにて「ミュールの鈴」という題名で放映され、後輩はその美しいヒマラヤ壁の峰々とミュールの鈴に食い入るように見入ったのを記憶している。

海外旅行や登山が誰でも手軽に行ける昨今と違い、当時は想像できないくらい海外登山は憧れの的であった。

これとは別に卒業してまもない池田錦重、一年後輩の今村文彦、高橋正彦、鈴木馨の四名は毎週水曜日に部室(当時三崎町法学部校舎一階)で「ヒマラヤ研究会」を立ち上げた。

ヒマラヤも束からブータン、シッキム、エペレスト周辺、マナスル周辺、ダウラギリ周辺、ガルワール、カラコラム、ヒンズー・クシュと分担して山を調査研究し、高度、食料、シェルパや予算等についても研究した。そして、石坂隊のチューレンーヒマールくらいは登れそうな気がしていたが、「経験者がいない」「ヒマラヤは甘くない」という先輩の壁につぶされた。若手OBとしては誰でも「最初は未経験じゃないか、経験者がいないでは永久にヒマラヤに行けないではないか」と多いに不満であったが、当時では先輩の承認が必要なこと、何しろ1ドルが360円のうえ外貨持ち出しの制限があり、先輩の寄付なしでは遠征は不可能であった。

そうこうしているうちに近々ネパフルーヒマラヤは登山禁止になるという情報が入り(実際は1965年より禁止になった)、その夢は叶わず、ヒマラヤ研究会は消滅し、池田はその後、南極で活躍する平山、宮原たちの先輩の影響もあり・、少なからず極地に関心をもっていた。その目標を日本人が足跡を残していない、地図の空白部であるグリーンランドに向け出した。

リーダー会は山平靖、柄洋洋城、林博、松本陸雄、広田亮の五名でスタートした。

この年は14名の新人を迎え、新人天幕懇親会を浅間牧場で行ない、初夏合宿を槍ケ岳天上沢で行なった。

夏山合宿は恒例の剱沢三田平では、薪の使用も難しくなり、また、登山者の増加で一般ルー・卜では渋滞が生じ、本来の静かな登山は望めなくなった。そこで、場所を真砂沢上部に移して行なった。登攀対象に立山東面を入れ、薪も使用することができて新鮮味のある合宿となった。

秋期天幕懇親会は秋川数馬部落で行ない、秋山は4パーティーに分け積雪期の偵察と従来の縦走を行なった。そして、富士山合宿が終わると冬山である。

冬山は岳沢から明神主稜を経て奥穂を極地法で行ない、天候には恵まれ、目的を達成したが、極地法のタクティックスには反省すべき点が多かった。

春山は笹ケ峰でのスキー合宿と後半は縦走を取り入れて、雨飾、天狗原、乙妻、高妻、飯綱、黒姫山と日帰りでは無理であった頚城山塊をテントを出すことによって登ることができた。

リーダー会は川口洋之助、小栗孝康、尾上昇でスタートした。チーフリーダー川口は「自主性の拡大」をキーワードに、「基本技術習得の合宿は指導体系が確立されてきているが、各自の合宿で得た技術の応用編である縦走でこそ自主性を発揮したい」と考えていた。

15名の新人を迎え、新人歓迎天幕懇親会を奥秩父乙女高原で行なった。帰りに地元在住の堀口章宣先輩(昭和28年卒)宅に29名もの学生がお邪魔し、大変なご馳走と、当時の厳しくも真剣な山登りの話を聞き感激して帰った。

初夏合宿は横尾で、岩登り訓練を奥多摩つづら岩で、夏山合宿は新天地の内蔵助に求めた。当時、尾上は、J事実ここ五、六年の夏山最盛期の剱、穂高の盛況は、辛抱強い我々をしても目を背けさせる様相を呈してきていた。例を剱岳三田平に取れば、公衆便所、水道付き炊事場完備、薪(含む流木)の使用不可、ゴミの山、夥しい天幕等々。代表的な源次郎尾根の懸垂下降は、一~二時間は待たされるのが普通である″と述べている。

後半の縦走は、日高春別川遡行、中央高地縦走。小黒部を下降し毛勝岳中の谷、西の谷登降。東沢から餓鬼と、年初の方針である「自主性」を発揮した縦走を行なった。

秋山は針ノ木を中心に分散縦走、富士山合宿と続き、冬山は鹿島槍ヶ岳から蓮華岳及び赤沢岳、スバリ岳西面登単。スキー合宿を尾瀬山の鼻、春山は平の小屋をBHに針の木西面を分散と「自主性」を発揮しようと努力した一年であった。

一方、年度も変わろうという3月29日から、部の正式な山行よりスケールの大きな個人山行が出発した。リーダー多田勇三、長島宏。三好勝彦、嵯峨野宏の4名、コースは八方尾根、唐松、五竜、黒部、ガンドウ尾根、本剱、早月尾根の予定で黒部横断をしようという計画である。

ところがガンドウ尾根上で雪庇を踏み外し、多田以外の3名が剱大滝最下段滝より下流百㍍の所に約800㍍も落下してしまった。幸い三好が肋骨にヒビが入ったくらいで全員元気であったが、登り返すことが不可能なため、多田も降りて合流し、黒部別山へ登ることとし、予定のコースよりはるかに難しく、キノコ雪があり困難を極めたが、無事に黒四ダムから大町へ下山した。大事に至らなかったからよかったものの、一歩間違えば大惨事となるところであった。

穂高遭難を契機として南極漬けとなっていた平山OBは、学生に対するコーチ役として「OB小集会」を改善する必要を感じ、桜門山岳会会則の改定を提案した。

その主旨は、当時の「OB小集会」の発展的解消にあった。このOB小集会とは当時、山行前に主だったOBに集まってもらい、学生が計画を発表し、それに対しOBから計画の目的・タクティックス・雪崩・遭難対策等について質問があると、指摘された事項について学生は的確に返答しなければならなかった。不備があれば持ちかえって再度計画のやり直しである。多くの経験を有しているOBの忠告は、それなりに有意義な面も多かったが、反面、OBの意見に統一性がなかったり、被告と裁判官のような関係になってしまうという問題点も内在していた。

そこで平山は、OB会に理事会制度(コーチ会)を導入し、日大山岳部部則と桜門山岳会会則を同時に変更しようというものであった。その内容は理事の中からヘッドーコーチを任命し、コーチングースタッフで構成される「コーチ会」が一貫した方針で、学生の指導を行なうというものであった。

当時、OB会の実質的な責任者であった金坂OBは、常日頃フェアプレー精神を旨とし、その観点から、平山案に異存のある筈はなく、何回かの話し合いの後、ほぼ両者の意見の一致をみた。これを主だったOBに計り、この制度は、1964年11月29日の臨時総会にて承認され、翌1965年の4月より運用された。新会則による初代の会長には平沢一久が、理事長に金坂一郎、ヘッドーコーチに平山善吉が就任した。

リーダー会は笠原宏文、黒川紀男、池田新三、三好勝彦の4名でスタートした。

この年の夏に「1965年日大グリーンランド踏査隊」の派遣があり、これに学生の池田新三(四年)、多和田忠(三年)が参加した。

このような中、新人九名を迎え、大峯高原吾妻耶山で新人歓迎懇親会を行ない、初夏合宿は、南アと北アに三パーティーの分散縦走を行ない、ツヅラ岩での岩登り訓練、内蔵助での夏山合宿、後半縦走を行なった。夏山合宿が終わると積雪期の計画が検討され、コーチ会に計ったところ「貧弱だ、リーダーが不足ならコーチが参加する。」と白紙に戻された。この頃、チーフリーダーの笠原は一身上の都合ということで部を退き、一層リーダー会は低迷した。軽井沢日大寮での秋期天幕懇親会、富士山合宿、冬山は北ア縦走、越後縦走のニパーティーを出した。

その中でリーダー嵯峨野宏、三好勝彦、戸倉正博、関淳一、中村進、OB川口洋之助の六名で、魚沼三山の駒が岳より奥只見川の盟主荒沢岳を往復後、利根川源流の大水上山から谷川連峰に続く主稜線と別れ、平ケ岳経由尾瀬が原に至る縦走を行なった。

期間22日間の内、豪雪で停滞が12日もあったにも拘わらず、多雪地帯の長い縦走をやったことは、標高こそ3千㍍に満たないが、3千㍍級に匹敵するものであった。

その後、尾瀬でのスキー合宿、初の中央高地と無難にこなすが、三好によれば、一年生を安全に山に連れていって、ただ無事に帰ってくることに主眼がおかれたような年であったと述べている。

一方、桜門山岳会では、池田を中心に登山禁止となったヒマラヤはあきらめて、対象を北米、南米、アフリカと様々な大陸を地図上でさまよったが、そこは同胞が活躍していたりして、二番煎じを快く思ってない池田としては、当時のアルパインジャーナルなどで盛んに紹介されていたグリーンランドが高い山こそないが、自然条件が厳しく、南極同様氷床のある世界最大の島に目標が絞られ、宮原巍を隊長に池田錦重、片柳実、今村文彦、高緑繁伸、池田新三、多和田忠の7名を「日本大学グリーンランド遠征隊1965」として派遣した。

隊は東海岸のフォーレル峰(3360㍍)の登頂はならなかったが、周辺地形の調査を行ない成果を得て帰国した。遠征期間は1965年6月28日~10月15日の約4ヵ月であった。

リーダー会は嵯峨野宏、猪爪宗雄、浜大剛、戸倉正博、多和田忠、の5名でスタートした。8名の新人を迎えたが、この頃あたりから部員の減少傾向が出てきている。目標を「未知なる所へ」と掲げて、冬山は滝谷、春は前年度で自信を深めた中央高地にと意欲のあるものであった。しかし、冬山は滝谷内の雪崩の問題が解決せず、槍平をベースに涸沢西稜、南岳西稜、中岳西稜、槍ヶ岳の分散登単になった。

春山は日高山脈のペテガリ岳、ヤオロマップ岳、コイカクシュ札内岳と積雪期二度目の合宿で初期の目標を達成した収穫は大きかった。

一方、桜門山岳会では前年度に引き続いて「日本大学第二次グリーンランド遠征隊1966」を派遣した。隊長は中嶋啓、隊員は池田錦重、五月女次男、神崎忠男、尾上昇、三好勝彦の計6名である。

フォーレル峰の登頂と周辺の山々に登頂し、なおかつフォーレル峰以東の奥地100㌔を橇を引いて2600㍍の氷床までの小旅行も果たせた。遠征期間は前年度の経験を踏まえ、出発を1ヵ月早め1966年5月20日から10月1日の四ヵ月強となった。

これが後のグリーンランド横断のきっかけになった。

リーダー会は中村進、加藤捷治の二名でスタートした。

何か新しいものを打ち出そうと、試行錯誤した。例えば、「夏山定着合宿では日程の消化方法ばかりを考えて、合宿自体の持つ伝統やその背景を十分に把握していなかった。」と当時の中村は述べている。

冬山は極地法で屏風岩無名尾根より北尾根、奥穂経由北穂を計画し、結果は奥穂までで北穂は失敗した。これは天候によるものではなく、極地法の運用に問題があったためで、ルートエ作もできていないのに、ただがむしゃらに前進しようとしたためである。

春山は黒部横断とし、リーダー平戸伸之以下3名、有峰から太郎、薬師、薬師束稜から黒部にでて、赤牛西稜から、赤牛、水晶、烏帽子、大町へ下山した。残るメンバーは本隊のサポートと黒部源流の山々や雲の平を思う存分山スキーで満喫し、全体として春山の気象的利点を充分に活用できた合宿であった。

一方、桜門山岳会では、1965年から始まった日大北極圏への旅はこの年、五月女次男と小島一男の2名がスピッペルゲンに出掛けた、これで三年連続の北極圏への派遣となった。

リーダー会は平戸伸之、古畑勇でスタートした。学園紛争で新人募集が懸念されたが、13名の新人を迎えることができた。

″あの山に登ってみたい。山への観念はこれこれだと思う″と平戸は抱負を語るが、現実は「スト中、部室がない、いつ授業が再会されるかわからない」といった状況で学園紛争に振り回された一年であった、とチーフリーダーの平戸は述べている。

新人歓迎天幕懇親会、初夏合宿、岩登り訓練、夏山合宿、秋期天幕懇親会、富士山合宿を行ない、冬山合宿はクリヤ支尾根より笠から槍を極地法で四つキャンプを出し、槍登頂に成功と頑張った。しかし、春山合宿ははペテガリ、ポロシリ、カムイエクウチカウシの峰を三隊に分かれて登る計画をし、準備会、トレーニング、梱包を完了し、万全を期し、明後日出発という段階で通常なら春休みなのに学園紛争が収拾に向かい、授業が再開され合宿を中止せざるを得なかった。

前述の学園紛争は各大学で相次ぎ、日本大学では1968年五月頃から始まり1969年2月頃には収拾に向かい、授業が再開となったが、収拾後も再開されない学部もあり、この学園紛争は1970年頃まで続いた。

山岳部は打ち合わせの場所と図書、記録等の保管は、1968年6月から山口監督宅を使用させてもらい、器具は神崎OB宅に預けて、部の活動に支障のないようにしたが、それでも部室は荒らされ天幕を多数持っていかれて、新規に製作しなければならなかった。

大学も昭和24年から「体育会」としていた名称を1970(昭和45)年5月「保健体育教育審議会」として改組した。

その4年後に「保健体育審議会」に改称、現在に至る。

一方、桜門山岳会では、ヨーロッパの文化とグリーランドに魅せられた池田が片腕の同期五月女次男たちと協力し、この年、グリーンランド横断に出掛けた。

隊長は池田錦重、隊員は五月女次男、菅原省司、小栗孝康、長島広、三好勝彦、小島二男、嵯峨野宏、多和田忠、中村進の計10名、隊名は「日本大学グリーンランド横断隊1968」とし、東海岸のアンマサリックに上陸し、標高2500㍍の氷床帯を超えて、西海岸ヤコブスハウンまで、直線距離で850㌔を人引き橇での横断である。

横断期間は7月3日から9月1日までの2カ月をノンサポートで行なう大旅行である。

天候は終始良くなく深雪で前進を阻まれるなど数々の困難に直面したが、8月10日に氷床の最高点を通過し、無事西海岸に到着することができた。

リーダー会は平野隆司、原田洋、樋山規夫、大島育雄の4名でスタートした。まだ学園紛争が尾を引き、休日返上で詰め込み授業が続き、夏休みはほとんどないという状況のもと、何とか活動を続けた年であった〃とチーフリーダーの平野は語っている。しかし、山口監督宅に間借りしていた部室を引き払い、新しい部室(三崎町本部地下)に移動したことによって部活動も軌道に乗りつつあった。

そんな折、翌年からネパールが登山を解禁するとの情報が入り、すでに1970(昭和45)年のプレーモンスーンにJACはエベレスト、早大が学生主体でツクチエ・ピークに、同じく慶大も若手を中心にパウダー峰に遠征するとの報が入ったこともあり、平野は年度最終合宿に学生のヒマラヤ登山をコーチ会に提案した。結果的には翌年1970年(昭和45)年ポストーモンスーンにダウラギリの無名峰の登頂に成功し、登頂後シターツツラと命名したが、すでに平野以下は卒業し、学生で参加したのは当時三年部員であった中山昌之だけであった(詳細は1970年度に後述)。

冬山は二週間という制約を受けての合宿であったが、穂高西面とし、一隊は涸沢岳西稜上にBCを置き前穂、奥穂、北穂、もう一隊は西穂から奥穂経由涸沢岳西稜を下山とし、両隊とも無事に計画を終えた。

春山は次期チーフリーダーの半谷伸俊に託し、念願の「宇奈月~西穂」への一段階として、春山合宿第一隊を宇奈月~赤谷山、第二隊を千寿ケ原~剱岳往復に送った。

一方、この年、グリーンランドの総仕上げとして五月女次男、嵯峨野宏を乗グリーランドに派遣した。

ネパール登山解禁により各国とも堰を切ったように登山隊を送りこんだ。日本山岳会もプレ・モンスーンにエベレストヘ、日大からも松田、神崎の2名が参加した。

日大隊は当初、目標をパウダー峰と定めていたが、プレモンスーンに慶応義塾大学隊が登頂を果しため目標を変更し、1962年のムクトに参加した熊谷義信の写真からダウラギリ山塊に無名峰ながら尖った山頂をもった立派な山の写真を見つけた。高さもほぼツクチェーピークと同じくらいで、7千㍍に満たないこの無名峰を目標とした。早速、在ネパールの宮原先輩にネパール政府の許可をとることを依頼し、紆余曲折はあったが、許可を得ることができた。出発一ヵ月前のことである。

隊長は当時山岳部部長であった清田清先生、副隊長は高橋正彦、隊員は中村進、平戸伸之、古畑勇、平野隆司、原田洋、樋山規夫、中山昌之、柴田健一(医)の計10名である。

1970年10月26日4名が登頂し、登山は無事終了した。

登頂前は無名峰であったが、登頂後ネパール政府に「シタ・ツツラ」(隠れた尖った山)と申請し承認された。標高は隊の測量では6750㍍と推定したが、その後、ネパール観光省の1310峰の登山可能ピークのリストによれば、340番目の高度のところに6611㍍と記載されている。

1962年の石坂隊はタパコルを越えると出合う広い谷を「ヒドン・バレー」と英名で書いているが、ネパール語で昔から「シタ・バリ」(隠れた谷)と呼ばれていることもわかった。

当時のネパールーシェルパは登山禁止期間が五年もあったせいか技術が未熟で、一緒にザイルを組むとスリップするのではないかと常に不安であった。昨今のシェルパの強さと技術力を聞くと隔世の感がする。

リーダー会は半谷伸俊、中山昌之、川上伸生、和田政司の4名でスタートした。

部員は3年6名、2年3名、1年5名の計18名である。

この年は年初より、春山計画を「宇奈月~西穂」と決め、全ては春山を目指して年間計画が進められた。

そのような中、8月5日夏山合宿分散登単では、立山東面三尾根フランケでトップの2年部員が30㍍転落、ビレーをしていた3年部員もビレー・ピンが抜け、共に20㍍転落する事故があったが、幸い大事に至らず、春山計画に影響することはなかった。

冬山も春山ほどではないにしても、豪雪で知られる飯豊本峰に全員で登頂後、3隊に分かれ夫々大嵩尾根から長者原、主脈を縦走して机差岳経由長者原、川入と三隊が成功したことは、春山に向け大きな自信ともなった。

宇奈月~西穂は1957(昭和32)年度のチーフリーダーであり、1958年12月に涸沢の雪崩で亡くなった菊池が暖めていた計画であった。その後も具体化されることはなかったが、12年後の後輩の手で計画されたことは当時を知るOBとしては感慨深いものがあった(この春山合宿の宇奈月から西穂縦走の詳細は147頁の『北ア縦走、宇奈月から西穂高へ』参照)。

リーダー会は中塚功康、岡田貞夫、宇佐美久男、薬師裕明、高沢誠の五名、部員は3年宗方慎二、安川英利、2年5名、1年3名の計15名でスタートした。新人は8名とまずまずで、伊豆大島で新人歓迎天幕懇親会を行なった。

その後例年通りの合宿を重ね、迎えた冬山は2隊に分け、縦走隊は北鎌尾根末端より南岳、サポート隊は南岳西稜より主稜線に達し、槍、北穂の登頂と縦走隊収容とした。

幸い冬山は、例年にない好天に恵まれ、計画通り無事終了しようとして下山に掛かるときに2年部員の転落事故があったが大事にはいたらなかった。

春山は年初、日高山脈の分散登山を計画していたが、この冬山の事故により、次期リーダーの宗方慎二にバトンタッチし、吾妻山の谷地平小屋をBHとして、スキー合宿を行なった。

春山はこれまで名目3年部員をリーダとし、卒業する4年部員が実質のリーダーシップをとっていたが、この年以降、春山は完全に3年部員をリーダーとし、4年部員は参加しないようになった。

リーダー会は宗方慎二、安川英利、玉置吉久の3名、部員は3年村木冨士、羽賀正一郎、磯川忠男、岸田達明の4名、2年3名、1年4名の計14名でスタートした。

そして、迎えた新年度のスタート直後の5月山行で、またもや事故は起きた。分散縦走の中の1隊で小窓尾根よりガンドウ尾根下降予定の五年部員と新3年部員の2名は5月6日に小窓王トラバース地点にて、5年部員が約500㍍滑落した。ヘリコプターに収容され富山市民病院に入院したが、後遺症で記憶が戻らないまま、その後の生活を送ることになった。

前年度の冬山の事故、そして今回の事故と相次いだことで、コーチ会とリーダ会は繰り返しその反省会を行なっている。

夏山は例年通り内蔵助平、後半縦走は北海道に2隊、北アに2隊を出した、その内の1隊は黒部柳又谷遡行に向かうが、6日目のクラガリ峡でザックを落としてしまい、稜線に出て白馬に達した。ザックの失敗は別にしても、「この谷の完全遡行は良い時期を選ばないと難しい」と磯川は述べている。

冬山は笹ケ峰でのスキー合宿を行なったが、この合宿には金坂、中嶋、神崎、長島、三好、小島と大勢のOBが参加した。

この後リーダーを引き継いだ3年部員の岸田達明は、当初春山合宿を北海道中央高地で行なう予定であったが、冬山を終了した時点でもう1度、考え直した結果、日大では誰も行ったことのない知床半島に新鮮でやりがいを求めることにした。参加者は岸田以下5名、ルサ乗越からポロモイ台地縦走に向かい、天候にもしごかれ1部ケガ人が出たり、デポした荷物がカラスに荒らされたりしたことで計画に1部変更もあったが、初めての知床半島縦走は無事終了し、その後の後輩に知床への道を開いた。

リーダー会は岸田達明、羽賀正太郎、村木冨士、磯川忠男の4名、部員は、3年真鍋政道、橋本健の2名、2年2名、1年6名の計14名でスタートした。

部員の減少傾向は歯止めがかからず、それが山岳部のレベルの低下となり、引いては山岳部の魅力の低下という悪循環を、どう断つかが課題となった年であるが、女性部員2名を含む10名の新人が入部し、さらに昨年退部した2名の2年生も戻り、明るさを取り戻すことができた。しかし、秋山が終わるとまた退部者がでるなど、部の運営に大きな支障がでて、部活動低下傾向に歯止めを掛けることはできなかった。

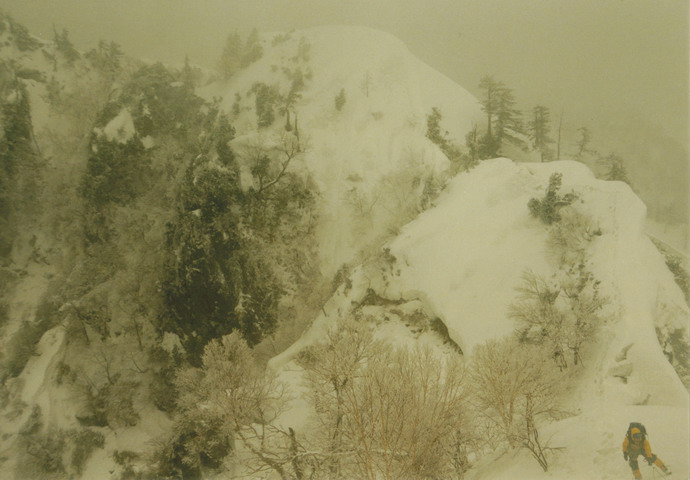

年初は冬山を剱岳とし極地法で剱岳西大谷尾根か赤谷尾根を計画していたが、1年生を考慮し、白山山塊の三方崩山に計画を変更、参加者は4年部員2名、1年部員2名の4名と少人数であったが名にしおう豪雪地帯で3㍍の積雪のなか雪崩や雪庇を回避する1方、ナイフ・エッジもありバリエーションに富んだ冬山を満喫できた。

春山合宿は尾瀬での短期間のスキー合宿で年度の終了となった。

1方、4年部員の村木が「JAC学生部ヒマチャループラディシュ登山隊」に、3年部員真鍋政道が日大三高OB会の「インドーヒマラヤ遠征隊」に参加するなど、学生にもヒマラヤは身近なものになった年でもあった。

リーダー会は橋本健、真鍋政道の2名、部員は2年6名、1年5名の計13名でスタートした。途中退部者という問題をかかえながら、チーフリーダーの橋本は海外での登山を目標に打ち出し、部に活気をつけ、皆が一体となって努力する雰囲気を作ろうとした。

また、海外登山が、学生にとっても身近な存在としておきたいと彼は考えていた。

3年部員が不在という変則な部員構成であったが目標をマッキンリーとし、6月出発で準備を進めることにした。新人は五名と少なかったが一体感をもって準備を進めることができた。

マッキンリーヘは強風、寒冷、ヒドンクレバス対策、タクティックスと周到な準備を行ない、リーダー橋本健、真鍋政道、風巻和男、渡辺将則、森田英夫、OB村木冨士の計6名で出発し、7月18日に南峰(6194㍍)に全員登頂、7月20日に4名が北峰(5934㍍)に登頂し無事帰国した。

一方、桜門山岳会は創部50周年を記念して、1970年のシタ・ツツラの隊員が中心となって初めての8千㍍峰(ヤルンカン8505㍍に挑むことになった。隊長に石坂昭二郎、隊員は三好勝彦、加藤捷治、古畑勇、平野隆司、樋山規夫、中山昌之、半谷伸俊、宗方慎二、西川正雄(歯)、福島祐2(歯)の計11名。

隊名は「日本大学ヤルン・カン登山隊1974」とし、時期はプレーモンスーンとした。

ルートはヤルン氷河にとり、標高7950㍍にC5を建設じ。1974年5月14日アタック隊は8400㍍の前衛峰に16時30分に到着した。しかし、頂上まではあと22時間を要したため、隊長は下山を命じた。下山中8000㍍付近で厳しい天候のなか1夜を明かすことになったが、翌日無事C5に戻ることができた。これが隊にとって精一杯で第2次のアタック隊を出す余裕はなかった。

リーダー会は3年風巻和男、渡辺将則、安藤覚、森田英夫、呉春美の五名、部員は2年森崎俊一、前田猪佐雄、松野豊、平林政樹の4名、1年6名の計15名でスタートした。

部員が減少する山岳部の中にあってリーダシップを発揮した橋本の後で、しかも3年部員でチーフリーダーとなった風巻は、新人6名を迎え、部をいかにまとめ、方向付けてゆくかが課題であった。

夏山後半縦走では、黒部上の廊下、日高カムエク回遊、中央高地クワンナイ川、利尻岳とした。

冬山は谷川岳の俎嵩山稜から谷川岳経由西黒尾根、春山は次期リーダー渡辺以下六名、OB1名で知床半島ルサ乗越から知床岬と、年間を通じて天候にも恵まれ、比較的広い山域に足跡を残すことができた。しかし、夏山以後も退部者が続き、「部に彼等を引きとめる魅力を作れなかった」と風巻は述べているが、学生全体の体育会離れがあり、山岳部も現役時代は技術習得とそれにともなう厳しい訓練で、登山の楽しみは卒業してからという昭和30年代の考え方と違い、現役時代から山を楽しみたいという風潮になり、体育会山岳部は敬遠されてきていることの表われでもあった。

リーダー会は渡辺将則、安藤覚、3年部員森崎俊一、松野豊、前田猪佐雄の5名、部員は2年2名、1年8名の計15名でスタートした。久しぶりに12名の新人を迎え部室にも活気が戻ってきた。

冬山は三方岩岳より白山としたが、前年と打って変わり入山以来1日だけ月明かりに照らされた白山本峰を見た意外は、ほとんどが風雪と悪天候と豪雪に悩まされ、胸までのラッセルと停滞続きで、本峰直下で引き帰すこととなった。しかし内容的には本来の冬山を体験できた。

春山は次期リーダーの松野が2年部員時からの念願であった積雪期・長距離となる南ア全山縦走とし、参加者9名の内、1年部員が7名という大所帯を、それもデポ、サポートなしで冬山並の気象条件の中、14日間で夜叉神峠~北岳~光~寸又峡を成功させた。

リーダー会は松野豊、3年部員中村日出、清水肇の3名、部員は8名、1年9名の計20名でスタートした。

チーフリーダーの松野は、当時の山岳部の状況を次のように述べている。

「山岳部は4年周期でなく1年周期であり、新年度が来ればまた初めから出直しであり、たかが3年間、山をかじっただけで何かできよう。また皆が興味を示し、全精力を出してぶつかっていくような素晴らしい計画を作るような、資質と才能を持ったリーダーは、なかなか現れない、やはり人材不足が影響している。山岳部に入らなくとも同好会、ワンゲル、あるいは個人的に行けるような情報や手段が多くなりすぎた。各大学山岳部とも10名以下の部が多い現状である。

また、今の部員は多趣味になり、山以外にも多くのことをやっているため、年間山行日数も70日位までがほとんどで、90日、100日以上山に入る者は数える程しかいない。別に多く山に入ればいいという訳ではないし、多趣味で個性豊かなクラブになるのは良いことなのだが、山行日数が主体性のバロメーターになり得る」と松野は述べている。

まさに、これ以降の部の状況を予見するものである。

新人12名を迎え、夏山合宿後の分散縦走では2年部員の村口がリーダーで東北屈指の大渓谷である朝日連峰八久和川遡行、同じく2年部員の木津が日本を出て新鮮な山登りをしたいと台湾の玉山、雪山に、秋山では北尾根4峰正面壁、甲斐駒・黄蓮谷右俣遡行、冬山では昨年の雪辱で1隊を白山三方岩尾根から本峰経由大倉尾根縦走、もう1隊を大倉尾根往復とした。記録でも積雪期は3、4月のスキー登山は多く見られるが、厳冬期は3、4の記録しかなくいずれも豪雪に悩まされて多大なアルバイトを強いられている。幸い昨年より積雪量はIr位少ないが、雪が重くラッセルは苦しい。それでも無事計画を達成した。

春山合宿は3年部員中村日出、2年部員鈴木弘之、今野善郎の3名が北極点遠征に参加したため、引き続いて松野リーダーで大井川小西俣BCから悪沢、ガンカク尾根より塩見、三伏峠と成果を上げた。

1977年5月には大学当局からの依頼で、富士山御中道大沢崩れで遭難した日大教授中原万次郎先生の富士山御中道での捜索に、リーダー高橋OB以下9名、学生から松野以下5名が参加し、遺体の収容作業を行なった。遺体発見・搬出終了と同時に巨大な大沢崩れが起こり、間一髪で二重遭難を免れたが、危険な作業であった。

グリーンランドを通じて、懇意の日本テレビの岩下莞爾ディレクターから″明大の植村直巳氏が北極点に向かうことになったが、日本人最初に北極圏の探検を手がけた日大山岳部が北極点到達を植村氏に先をこされるのは何とも惜しい。池田が隊長を引きうけるなら日本テレビ、読売新聞は協力を惜しまない″という申し入れがあった。

植村氏は同世代の山仲間であり、後輩の大島育雄もシオラパルクで世話になっており、何かと懇意にしている仲間と先を争うのは池田の本意ではないが、このチャンズを逃す手はない。再び北極圏への計画を具体的に取り組むことを決心した。

総隊長は清田清山岳部長、隊長は池田錦重、副隊長多和田忠、小川邦男(医)、大島育雄、橋本健、村木冨士、植木博章(歯)、中村日出、鈴木弘之、今野善郎、川久保芳彦(医)、菅原省司、顧問村山雅美氏(国立極地研究所)の計14名、それに報道が読売新聞から江本嘉伸、岡島成行、北島敏孝の3名、日本テレビから岩下莞爾、木村静雄、真野恒一、社員ではないが渉外に五月女次男(日大OB)、フリーのカメラマンに中村進(日大OB)の五名、それにグリーンランダーの現地人11名、総勢33名の大所帯となった。

隊名は「日本大学北極点遠征隊1978」とし、先発隊として橋本が1977年10月上旬にシオラパルクに入り、既にシオラパルクに永住している大島と共に越冬して準備にあたり、本隊は1978年2月3日羽田から出発した。

ところが2月15日チューレを飛び立ってまもなく輸送中の犬が酸欠状態になり185頭中116頭の犬が死亡したのである。これには現地も東京本部も意気消沈となったが、取りあえず村木が帰国して、その対応を協議した。幸いグリーンランダーの協力でグリーンランドに飛行機を飛ばし犬を集め、再び向かうこととなった。

そんなことで出発点となるヘクラ岬のBCに全員が揃ったのは3月4日である。

3月12日北極点まで片道782㌔の旅にBCを出発、直ぐに乱氷帯にはいり権の荷も重く予想されていたこととはいえ櫓が転倒すやら、下りでは櫓が暴走し犬を巻き込みそうになるやらで1日でいくらも前進できない、それが済むとリード(割れ目)が入って前進を阻まれたり、海水に落ちるやで遅々として前進できないのである。このような苦労を重ね4月26日には、ほぼ北極点に到達したが極点確認の天測に手間がかかり、1978年4月28日午前6時に極点到達とした。

植村氏に先を越されるのではないかと心配していたことが過去のものとなり、ホットしたと多和田は述べている。これが日本人初の北極点到達となった。

北極点到達

高緑監督の前任山口摂郎監督は、卒業後(昭和21年卒)日本大学法学部司法研究室に勤務していたことから、戦後の山岳部監督を一貫して引き受け学生の世話をしてきた。

山口監督には自宅を「1978年北極遠征隊準備室」として提供してもらった上、大学当局との折衝にも尽力してもらっていた。

山口監督は、その北極遠征隊を2月上旬に送り出して間もなく、病で倒れ、療養の甲斐もなく入院先の病院で急逝された。多年にわたり、山岳部に尽力され、北極点遠征隊の留守本部の要であった貴重な人材を、遠征中に失ったこ

とは、筆舌には尽くせない大きな損失であった。

大学当局からは、北極点遠征中のことでもあり、後任の監督を至急決めるよう要請があったので、それを踏まえ種々検討した結果、高緑繁伸OB(昭和37年卒)にお願いしたところ、快諾されたので、ここに高緑監督が後任として決定した。1978年早春のことである。

山口、高緑両監督は、いずれも学生の信頼が厚く、学生が頻繁に出入りし、ときには大勢で食事をご馳走になるなど家族総出でのお世話になった。

山口監督は在任31年、高緑監督は在任18年と長期にわたり学生部員の公私にわたる世話と山行計画の助言と把握、山行中の事故の心配、連絡の確保とその心労は並大抵のことではなかった。

なお、高緑監督の後任には嵯峨野宏(昭和42年卒)から神崎忠男(昭和38年卒)、岡田貞夫(昭和47年卒)と引き継がれ現在に至っている。(監督の在任期間については、266頁『歴代山岳部役職者』参照)

リーダー会は中村日出、清水肇、3年部員の村口徳行、今野善郎、鈴木弘之、木津直人、川那辺一、田口克巳、伊藤豪、森和彦の10名でスタートした。衰退気味といわれて久しい山岳部ではあったが、4年2名、3年8名、2年5名、1年14名、総勢29名まで回復した。チーフリーダー中村は、大学山岳部が目指すべき姿としてオールラウンドの山登りを行なうことを目標とし、例年の合宿をこなすが、中村としては部員の活動が多方面に渡り、部をまとめるのに苦労する年であった。

五月にはリーダー村口、他3名の隊はアラスカのマーカス・ベーカー峰(4017㍍) へ。この山を目標に選んだ理由の1つは、BC入山に天候に左右される不安定な飛行機に頼るのではなく、ハイウエーでBCに入山できる山を選んだことである。当然のことだがその他装備・食料も綿密に計画し成功した。

もう1隊は8月にリーダー伊藤豪、田口克巳の2名でヨセミテにでかけた。チャーチボウルで田口が転落し足を骨折したため帰国し、残った伊藤は、偶然出会った森田勝氏と以後ザイルを組みクライミングを続けた。

冬山は分散で鹿島槍~唐松縦走、それが終わると女性部員だけの八ヶ岳と続くが、これを最後に次年度リーダーの木津に引き継ぐことになった。

春山合宿は日高全山縦走を次期リーダーの木津以下13名で成し遂げた(詳細は153頁の『積雪期日高山脈全山縦走』参照)。

リーダー会は木津直人、村口徳行、今野善郎、鈴木弘之、田口克巳、森和彦、川那辺一、伊藤豪の8名、部員は3年大上淳、阿部正則、佐藤徹の3名、2年10名、1年7名の計28名でスタートした。

日高全山縦走で自信をつけたチーフリーダー木津は、7名の新人を迎え、前年度同様の30名近い部員を率いて例年通りの合宿を実行するが、そのスタートの5月分散合宿中の北岳バットレス隊でメンバーの1人が雪渓でスリップし、肩と足首に怪我をした。初夏合宿では屏風岩東稜で1名が宙吊りとなり、たまたま先行していたOB松野隊の救助で、事なきを得たが、謙虚に自分たちの「未熟であること」を再認識し、未熟は大学山岳部の原点であり、試行錯誤、失敗を繰り帰し、それを乗り越える「考える登山」で考えに考えて「組織と個人」「統制と自由」を、どのように調和を図るかが課題であると木津は述べている。

富士山合宿では参加者20名中、半数が吉田駅集合に遅れ、「やる気のない奴は帰れ」とまず説教、あとはただ濡れながら歩く、翌日は濡れ物を乾かす、雨に対する認識が欠けていた。1954年以来大きな事故がなく気のゆるみが出たのではないかと木津は述べている。

冬山は年初よりの計画である豪雪の越後の山々を4パーティーに分け縦横無尽に歩こうと準備も万全を期して望んだが、結果は予期せぬ暖冬異変により、各パーティーとも予定日数の半分以下で下山した。

春山は次期リーダーが出発直前で参加できなくなり、村口がリーダーで出発、一転して酷寒のなかIパーティーは針ノ木から白馬へ(女子部員は鹿島槍から下山)、もうIパーティーは舟窪から槍、燕岳へ縦走に向かった。途中で1人の凍傷者を出したが17日間に亘る春山を成功させた。

年度の最後に、「とりわけサブリーダーとして強い指導力を発揮してくれた村口君に敬意をはらう」とリーダの木津は結んでいる。

リーダー会は大上淳、3年部員野中精二、中田二照、宮田有美子、福島幸之助、遠藤崇浩、茂呂嘉之、向笠茂雄の9名、2年5名、1年4名の計18名でスタートした。

初夏合宿では、新しいルートを開拓しようと試みたが、結果は雨のため前穂4峰東南壁を登ったのみとなった。夏山を迎えるあたりから部に活気が見られ、技術面でかなりの成果をあげて夏山合宿を終了し、3年振りに冬山白山を打ち出し精力的に活動に入った。10月に谷川万太郎谷で事故を起こしたが、予定通り冬山を白山とし1隊を白山北部縦走、もう1隊を白山南部縦走に出し、予想通り豪雪によりラッセルとルートファインディングに苦労しながら満足な結果を得て下山し、次期リーダーにバトンタッチした。

春山は、1隊を中田がリーダーで宇奈月から剱岳経由早月尾根下山、もう1隊は向笠がリーダで鹿島槍東尾根、牛首尾根下降、ガンドウ尾根、剣岳経由早月尾根へ下山し両隊とも無事計画を達成した。

仙人山山頂より剱岳

リーダー会は中田二照、向笠茂雄、茂呂嘉之、矢崎裕己の3名、3年大谷直弘、塚越稔、深野新一朗の3名、2年4名、1年5名の計17名でスタートした。

5名の新人を迎え総勢16名で順調に合宿を消化して行くなかで、山岳部の目的は、より困難な登単の実行と新人の養成にある。この両者を満足させるような活動が最も望ましいが困難な登単を実行するには、それなりに実力を持つクライマーが必要となってくる。つまり山岳部の目的を達成するには、優秀な新人を養成しなければならないのである。最初に掲げた2つは並行して考えるべきでなく、新人の養成が困難な登山を可能にさせる。とチーフリーダー中田は述べている。

冬山は南アに分散で1隊を、北部縦走隊で鋸から甲斐駒、塩見経由三伏峠下山、もう1隊を中部縦走隊とし転付峠~荒川~塩見~北岳~池山尾根下山、さらに1隊を南部縦走とし、聖~赤石~荒川~転付峠下山で、縦走中は、北ア程ではないにしても3千㍍の稜線の冬山、大変なラッセルにシゴカレながらも全隊無事計画通り下山したのは、部に確かな力がついてきた証であった。

春山から次期リーダーである大谷に託され、総勢8名で知床半島の縦走が決定された(詳細は163頁『知床半島縦走』参照)。

スキーで岬に到達後、太平洋側の流氷上を進む

1959年日本山岳会ヒマルチュリ登山隊として参加した石坂、松田両先輩が束尾根よりアッタクし、頂上直下の雪壁で無念の敗退をしてから21年後のこの年、桜門山岳会は橋本健を隊長に岡田貞夫、渡辺将則、松野豊、木津直人、今野善郎、村口徳行、学生の向笠茂雄、大谷直弘の10名で、ポストーモンスーンにヒマルチュリに向かった。隊名は「日本大学ヒマルチュリ登山隊1981」である。時期をポストにしたのはキャラバンールートがプレでは雪が多く苦労することが予測されたからである。ただし登頂ルートは調べたところではプレの方が登り易いようだ。

ルートは当然未知のルートとなるが「ヒマルチュリ」(錐、ナイフの峰、雪峰)の山名そのものの、鋭いリッジ、岩壁の南稜、南稜にかけて上がる最短ルート(8㌔)、ドルディーコーラからの急峻な尾根「南西稜から南稜岩壁を経て頂上に達する」どうせやるならここしかないとルートは決定された。しかし、BCを建設して45日が過ぎても目の前には岩壁が聳え立ち、頂上(7893㍍)まではまだ遠い、ロープ6千㍍も使い果たした。渡り鳥がヒマラヤを超えモンスーン明けの晴天もそろそろ終りである。10月27日C6から最初にして最後のアタックをかけ7600㍍を最高到達点として断念した。それにしても最短距離とはいっても1つとして気を抜けないナイフ・エッジあり、起伏の激しい岩稜、岩壁にルートを拓き、若いOBが相当のレペルに達していることを証明してくれた登山であった。

リーダー会は大谷直弘、塚越稔、深野新一朗、3年古野淳、山本修でスタートした。

新人4名、総勢13名と3年前と比べ半減したが、まだ2桁の部員を維持できた。

チーフリーダーの大谷は、例年5月山行は大きな春山合宿後のせいなのか五月病なのか士気が低下し、中途半端に終わるケースが多いと考え、年初より気合を入れ計画段階から綿密にチェックを繰り返し、越後、剱ハツ峰、頚城と広く山域に隊を送り出した。

この段階では冬山の目標は決まっていなかったが、その後リーダー会では「困難性」をテーマに、しばらく踏み入れていない「北ア3千㍍の岩稜」に定め、その目標を北鎌から槍~西穂とし、夏山合宿後の山行は冬山に照準を合わせ、偵察、荷上、エスケープルートの偵察と部の総力をあげて行なった。

富士山では例年にない大雪で、氷結した夏道で2件もの死亡事故を目の当たりにし、厳しい状況の中で訓練と登頂を無事終了することができた。

迎えた冬山はリーダー大谷、総勢7名にて、北鎌から西穂までの全行程を厳寒の中、常に3千㍍にさらされた稜線で、ザイルを駆使して安全に計画を成し遂げた冬山であった。

その後は新リーダー古野に引き継がれた。古野は部員が少人数になった現状からリーダ会とメンバーの壁を取り除き、お互いの信頼関係を高めることが、メンバーシップの向上につながると考え、部を運営することにした。

春山合宿は昨年の知床に続き、北海道の中央高地に向かった。前半を3月13日から岩間温泉をBCとしニペソツ岳と石狩岳登頂、後半は場所を変え3月22日、十勝岳温泉から主稜線を北上し勇駒別温泉へ縦走する計画とした。

前半のニペソツ岳ACでは気温が下がり、風が強く全員顔面凍傷となり、お互い顔を見合って思わず吹き出してしまう、後半はホワイトアウトと4日間ブリザードで停滞しながらも計画を達成し無事下山した。

南岳からキレットへ向かう

リーダー会は古野淳、山本修、澤野新一朗でスタートした。

新人も2名と減り、総勢10名と2桁部員を維持するギリギリの線まで減少した。それでも他大学が1桁部員の多い中ではましな方であった。

古野は、部員減少傾向については長年先輩たちが悩み考えてきたことであり、今ここで議論し時間を浪費することはナンセンスと切り捨て、大学山岳部の活動を通じて、山で考える力を養い、過酷な自然の中で生活できる知恵を身につけ、美しい自然で感性を磨き、そして仲間のいる喜びを感じることに充実感を覚えることは、恒久的な山岳部の価値観であり、原点であると位置付け、部員数にとらわれることなく、それを次世代に伝えることとした。

具体的にはチームワークもさることながら、個々がクライマーとして能カアップすることに力点がおかれた、初夏は涸沢にBCを設け、滝谷クラック尾根等を分散で登り、後半燕岳までの縦走を行なった、夏山は新人2名が不参加で目的の柱が崩れたが、チームワークの確立を目標に予定通り夏山合宿を行なった。

夏山のBCは1965年以来の内蔵助平から18年振りに剱岳三田平に戻った。富士山は雪が少なく、富士山に代わる氷雪訓練のできる山を探す必要がでてきた。

冬山は昭和55年、56年の通称″五六豪雪″以来、比較的好天に恵まれてきたことから、3年部員以下は「胸までもぐるようなラッセル」の経験がなく「冬山というのはこういうものだ」ということを知ってもらいたかったことから、昨年の槍、穂高よりも気象条件が厳しい剱岳にすることを早くから決めていた。しかし、実際は「全員を確実に登頂させる」とし早月尾根から剱岳往復と平凡な計画に終わった。それでも風雪の中、腰までのラッセルも経験できて幾分かではあるが初期の目的を達することができた。

年度の締めくくりで、サブリーダーの山本(修)は、大学山岳部の苛立ちを「困難を求める頂点は、社会人山岳会優位。楽しく登りたければ同好会。1人だっていくらでも情報は得られるし、技術の習得にもウルサイ先輩は必要ない。このような状況にあって大学山岳部は中途半端であり、悪いことに厳しさだけが外部へ誇大広告されている」と当時の状況を述べている。

春山は次期リーダー石川一郎に引き継がれ、上級生のみ3名で前半を戸隠・本院ダイレクト尾根、後半には原田雅子が加わり遠見尾根から五竜、唐松、八方尾根下山と散策のような山行で終わった。

早月尾根伝蔵小屋上部の前進キャンプ

リーダー会は4年石川一郎、井本重喜、3年鈴木雅博、原田雅子でスタートした。

新人2名を迎え、総勢8名といよいよ当部も1桁部員時代を迎えた。

例年五月山行は上級生のみで行っていたが、新人2名を加え歓迎会を兼ねて、栂池から白馬岳を往復した。例年通りの合宿をこなし、冬山は硫黄尾根から槍、中岳、横尾尾根下山としリーダー石川以下7名で出発した。硫黄尾根は資料も少なく、北鎌同等、またはそれ以上の困難があるといってよい、それにいくら昨今暖冬だといっても北アの冬は厳しい、悪天候に阻まれながら12日目の元旦に西鎌稜線に達したときに、太陽をはっきりと見ることができた。槍を登り、予定通り、横尾尾根を経由し沢渡に下山した。

春山合宿は次期リーダーの鈴木雅博をリーダーとして、石川も参加し総勢6名で、これも今までにないルートである丸山中央稜から富士ノ折立に出て、主稜線を剱岳、早月尾根へ下山した。

未知の丸山中央稜では雪崩を避け、ルートエ作に時間を費やし主稜線へ出るのに六日間を要したが良い経験を得ることができた。

ここで日大山岳部部報に相当する「会報」に触れなければならない。

1969(昭和44)年度から1982(昭和57)年度の14年間にわたり会報が発行されないというゆゆしき問題が発生した。そこで1念発起して、この難作業に取り組んでくれたのが村口徳行(昭和55年卒)とそれをサポートした原田雅子(昭和61年卒)である。『会報』の形もB5版、横書き、写真入り、と時代にマッチした物にI新し、時間が経過しているため一層原稿の収集に苦労しながらも発行にこぎつけてくれたのが『会報』26号である。そればかりではなく、それから1996(平成8)年までの10年間に32号まで、延べ24年間分を、この2人によって会報は発行されたのである。

これなしには、以後の80年の歩みを記すのは不可能であった。

リーダー会は4年鈴木雅博、原田雅子、3年太田毅、星展幸でスタートした。新人はとうとう1名となり、総勢7名となった。少ない部員ながら5月山行は日高、明神東稜、鹿島槍と3隊を出し、まずまずの出だしだったが、その後の活動については当時ヘッドコーチを務めた松野豊の記述の要約を記す。

今年度活動の主たるものは、村木OBからの日本山岳会学生部中国登山隊に参加してみないかという誘いにどう対応するかであった。

チーフリーダーを含め3名が参加し、残り4名で夏山合宿を行なうのはリーダ問題、チームワークは大丈夫か、遠征から帰って部員が何の隔たりもなく秋山、冬山に移行できるかと多々問題が持ちあがったが、リーダー問題は幸い若手OBが多いので協力してもらうことで解決し、太田は夏山合宿を完遂することで、鈴木は帰国後、より一層活動に力を入れるとのことで参加を許可した。

コーチ会としても来年は3、4年が卒業し、2年の目黒を中心に今年度より多くの困難が予想される部活動に、将来の、新鮮さと広い視野・行動力を期待しての容認だったのである。

1985年の日本山岳会学生部による中国青海省の祁連山脈登山隊には、鈴木雅博、目黒義和、金井隆男の3名が7月25日~8月27日の期間参加、祁連山脈の主峰で未踏峰の素珠鍵峰(5547㍍)に8月6日目黒が、9日に鈴木が登頂した。

冬山は、日高山脈北部を縦走し、参加者リーダー鈴木以下六名で、計画は完遂するも、凍傷者3名を出し反省するところ大であった。

春山は次期リーダーに引き継ぐのがこのところの恒例だが、卒業する3年部員の太田をリーダーとし、目黒、増田の3名で、日大にしては珍しい、海谷山塊に入り山寺、駒ヶ岳、鬼ケ面山、鋸岳、雨飾、天狗原山、小谷温泉と短期間であったが充実した山行ができた。

一方、桜門山岳会員に入会して間もないOBの矢崎裕己を隊長に中田二照、塚越稔は日本の山での4年間がヒマラヤでどこまで通じるかと、クスム・カングル(6369㍍)に向かった。この山にした理由は東峰が当時未踏であること、急峻な山容であること、キャラバンが比較的短いことである。この山は標高こそ低いが岩壁に囲まれた手ごわい山であり、結果的には5950㍍までで断念したが少人数での荷上げで体力を消耗し、核心部での行動が鈍ったこと等、自分の力不足を感じとった山行となった。

リーダー会は3年目黒義和、金井隆男、2年増田実、1年4名の7名でスタートした。チーフリーダー目黒は3年部員ながら、前年度の反省から「国内登山の充実」「山行日数の拡大」「零からの出発」と位置づけ、下地作りに専念することと腹を決めてスタートしたが、初夏山行の後、1年部員が2名退部、9月には金井が転科試験のため休部、増田も休部となり、12月には1年の中津留が留学のため休部で実質2名となってしまった。

もうこれでは部と言えない、とうとう来るべき時が来たかという感じだが、現実は如何ともしがたかった。

それでも5月には5名で槍往復、初夏合宿は7名にOB6名が参加した。夏山合宿は現役5名、OB2名で内蔵助、後半縦走では1隊は上ノ廊下から赤木沢より稜線、もう1隊は2名で種池より後立山を日本海まで縦走した。11月には冬山の偵察を兼ねて2名にOB1名で明神東稜へ、富士山合宿を経て、冬山は現役2名にOB2名、総勢4名と少ない部員ながら明神東稜、前穂、奥穂、新穂高温泉と悪天候ではあったが無事下山した。

春山は3名で八方尾根から唐松往復という名ばかりのものだった。

1986(昭和61)年 再びヒマルチュリヘー南稜ルートからの初登頂

桜門山岳会では、1980年代に入ると学生山岳部の衰退とは裏腹にOBの海外での活躍は目覚しく、OBの誰かが世界の山々へ出掛けていた。それも複数出掛けているから、理事会でも把握しきれないくらいで、まさに、隔世の感があった。

その中から再びヒマルチュリ南稜に雪辱を果たすため、OB会は「日本大学ヒマルチュリ登山隊1986」を派遣した。

隊長は岡田貞夫、隊員は中村日出、村口徳行、鈴木弘之、古野淳、石川一郎、井本重喜の計7名である。1981年の経験から成否の鍵は、7200㍍から山頂までの頂上岩壁をどう攻略するかである。

ところが、この年はモンスーンの明けるのが遅く、10月も中旬というのに台風並の強風でC3、C4、C5が全滅状態となった。仕方なく10月18日全員BCに集結し、登単を続行すべきかどうかを話し合った。結果は態勢を立て直し、ラストチャンスのアタックに向かうことに決定した。

10月23日C5入り、10月25日、村口、鈴木、古野がルートエ作、中村がアタックと午前4時に出発したが遅々として進まない。村口より「4級程度の岩で、全体がハングしており、何時間かかるかわからない」との連絡、「3時間を費やして80㍍も越えられない」午後4時50分、「7800㍍地点へあと約100㍍、今日の登頂をあきらめ下降にかかる」。

10月26日、これが本当のラストチャンスなのに、午前8時中村より「村口凍傷、鈴木、石川は高度障害で調子悪し、現在、古野、ニマードルジエ、中村、井本の順で登高中」との連絡がある。なんてことだ、岡田はアタック隊よりもC5の3名の収容の方が心配となる。午後2時中村より「午後1時、古野、ニマードルジエが登頂に成功しました」との交信がある。ヤッタ! ついにヤッタ! 岡田は涙を流した。1986年10月26日、5年越しの雪辱が果たせた。

C5の3名も遅いが確実に下降してきている。

ところが中村、井本は遅れている。午後3時20分、中村より「最も困難な最終岩壁は終わり、あとはコンテで頂上まで少しなので、このまま行かせて欲しい」との交信あり。疲労も相当だろう。しかし天気は良い。C5には夜中になるだろうと、迷うが1時間半の延長を許可する。

午後六時十分、中村の声が飛び込んできた。「現在登頂を終え、最終フィックス地点に到着。すでに井本は下降中

です。自分もすぐゆっくり確実に下降します。ヘッドランプもありますし、大丈夫です」「都合の良いときに1、2回連絡を入れて下さい」「了解しました。了解しました。それでは交信を打ち切ります。オーバー」。これが最後の交信となった。その後、待っても交信なし。絶対にあってほしくない最悪の事態を直感する。

とうとう中村から交信がないまま、10月27日の朝を迎える。C5では上部に2名が向かっているとのこと、最悪の事態は明かだ。10月30日、所持品以外、中村の姿はついに発見できず、捜索を中止してBCを撤収する。

中村1人を残して帰路につく無念さは、形容しがたい気持ちの折り重なった道のりであった。

中村の遭難事故の原因は目撃者がいないので不明であるが、フイックスロープに異常が無いことと、翌日の頂上直下の中央ルンゼ下で発見された中村の所持品から推定すると、中村が最後の交信後、疲労または、セルフービレーの操作ミス等が重なり滑落したものと考えられる。中村日出31才、これが日大山岳部海外登山での最初の遭難であった。

その後、海外登山での遭難はない。

ヒマルチュリ頂上稜線よりマナスル(右)、ピーク29(左)を望む

リーダー会は4年目黒義和、2年吉野理、中津留茂、1年菊谷兼一朗、小石川浩永の5名でスタートした。

数こそ5名の部員であるが、2年部員で積極的になった吉野が新学期早々に交通事故で亡くなり、中津留は海外留学のための勉学に忙しく常時3加できる状態でなく、小石川は3島山岳部であり期待できない。したがって、実質的には部員は目黒と菊谷の2名である。

それでも5月には不帰1峰主稜、夏山は南ア赤石沢、9月涸沢での岩登り、秋山での北鎌偵察、富士山と山行は続けられたが、参加者は、OBの方が多かったこともしばしばであった。

冬山はOBの参加なしで目黒、菊谷のたった2名で北鎌に入ったが、P2枝尾根に取り付くまで、天上沢の遡行では苦労した。懸垂したり、倒木を橋にして渡ったりの連続で、ここは北鎌主稜線より大変だったと目黒は述べている。この冬は暖冬とはいえ、この独標手前で社会人に追い付かれるまで、この冬の北鎌トレースのトップを切り、槍を越えて新穂高温泉に抜けた。

そして、年が明けると春山を目指すべく明神主稜から西穂の計画があったが、目黒が卒業すると実質1年部員の菊谷が1人となるので、部それ自体の存続が危ぶまれる状態では春山どころではなく中止となった。

春山の中止は、戦争末期を除けば、1969(昭和44)年の学園紛争の際の中止に続き、これが2度目である。

1年部員の菊谷は日大三島校舎山岳部所属で、本部山岳部に憧れ、掛け持ちを了解で入部したのであるが、菊谷自身は、本部山岳部における立場を理解し、冬山の北鎌から帰ると、自らの判断で、三島山岳部を退部し本部山岳部に専念することにした。

4月の新学期には、実質2年部員の菊谷1名となるのである、ついに山岳部は廃部寸前の状態に追い込まれた。

本来、学生のことはコーチ会に1任されていたが、コーチ会は学生の登山の指導なので、部員減少の問題は、理事会で取り上げ、当時理事長であった中嶋啓が、何回も菊谷を呼んで理事会を開いた。

その結果はOBから募金を集め、山岳部部員募集のパンフレットを作り、それを少ない部員では配り切れないので若い女性を数名広告会社に頼み、各学部の入学式に合わせて配ろうというものであった。

結果は功を奏し、これが全てではないかも知れないが、1988(昭和63)年度新学期に10名、しかも質の高い新人が入部してきてくれたのである。

なお、在学生でない者が新入生にパンフレットを配るのは、翌年からはご法度となった。

リーダー会は2年菊谷兼一朗、休部から戻った中津留茂に新人10名の12名でスタートした。

廃部寸前まで追いこまれた日大山岳部のことは前年度に記した。

そんなこととは露知らず、多くの前途ある新入生が希望に胸膨らませ10名という新人を迎えることが出来たのは、まさに天からの授かりものであり、山岳部再出発の年といってよい。

今年は何か問題かは言をまたない。リーダーの不足である、菊谷とヘッドコーチの古野は話し合い、都会でのコーチ会ばかりでなく、コーチが合宿に参加できる体制を築くこととした。参加するコーチの経費負担を少しでも軽減するため、理事会でも資金援助は惜しまないことにした。

2年部員2名で、10名の新人を指導するのは限界があるが、来年度も菊谷がリーダーを務めねばならないため、コーチは″2年がかりで″積極的に山行に参加し、主体性はあくまで学生に置きながら指導に当たることにした。

最初の初夏合宿の穂高生活には、11名の現役に対し古野以下5名のOBが参加し、雪渓訓練、分散登単を無事こなし、下山は徳本峠を越え、大学山岳部らしいスタートをきることができた。

古野は当時の山岳部は体力不足の感は否めないが、部員の性格は素直で、自分が現役の頃には経験したことがない明るさがあったと述べている。

夏山は、12名の全部員に、古野以下5名のOBが参加した。合宿中に、1年部員が落石で大腿部を骨折する事故があった。これに対し菊谷は「運が悪かったと言って納得しているようでは進歩につながらない、全体の意識を高めることの難しさを痛感した」と反省のことばを述べている。

夏山後半の縦走、秋山、富士山とも、コーチとしてOBが参加したが、現役部員が力をつけてきていることが目に見えて感じられた。冬山は部員11名、村口以下5名のOBが参加して積雪期の黒沢尾根より遠見尾根、五竜を往復したが、年度最終の春山山行は、部員9名のみで白山を成功させた。内容的には反省点もあったが、OBの参加なしでもできたことに満足感を得られた。

いずれも記録的には平凡なものではあったが、現役とコーチ会が一体となって育てた新生山岳部は、一本立ちすることができた。

リーダー会は引き続いて3年菊谷、中津留の2名、部員は2年10名に、新人6名を迎え総勢18名でスタートした。

菊谷は今年も張り切ろうと思っていたが、初夏合宿の後にリーダーの中津留が留学のため休部を申しでてきた。これによりリーダー会は再び有名無実化することになった。CLの菊谷は、やっと軌道に乗ろうとしていたのにと、「登頂の一瞬の喜びを得るための労力を必要以上に感じる時がある」と珍しく弱音を吐いている。

ヘッドコーチの古野は、「ヒマルチュリ登頂と中村日出隊員の行方不明から4年、毎年、海外の高峰を目指す登山者は増え続け、遭難は後を断たず、親しかった友人が次々と帰らぬ人となった。冒険心め沢山詰まったハートを持った人に魅力を感じ、羨ましくも思い、登山家が、まだ見ぬヒマラヤの高峰にエネルギーを向けることは自然なことだ」と述べている。

そんな中、菊谷は再び立ち直り、春山合宿の目標をアイランドピークと定め、例年の無積雪期の合宿を消化後、冬山は現役9名のみで、平凡な早月尾根から剱岳往復としたが、正月前は好天に恵まれ、予備日どころか実働日も二日残して終わった。ヒマラヤを控え慎重になり過ぎたと後で語っているが、春山合宿はアイランドピーク及びクーンブトレッキングに菊谷、野本、田畑、家口の4名で、約40日間、目的を達成し、多くの体験を積み帰国した。

一方、国内に残った部員は、2年部員の山本(茂)をリーダーに渡辺、勝又、下村、田山の総勢6名で、北海道の中央高地に向かい、白金温泉からオプタテケシ、トムラウシ、平ヶ岳、間宮岳、層雲峡と比較的好天に恵まれたとはいえ、2年部員で積雪期の北海道を成し遂げた山本(茂)には、今後を期待させるものであった。

最後に菊谷(山岳部3年、学部は4年)は、卒業にあたり、″これで自分の山岳部は終わった、大きなことを成し遂げることはできなかったが、後に残る者が何かを感じてくれればよかったと思う″と結んでいる。

リーダー会は3年山本茂久、渡辺勇一、田端宏好、下村忠幸、野本修、勝又篤、家口寛の7名に部員は2年3名、1年7名の17名でスタートした。

四月上旬にチーフリーダー山本は、前年度春山合宿での海外組と国内組とが何のわだかまりもなく集まってくれたことにまず安心する。

リーダー会では早々に「春山合宿は黒部横断」を決めていた。昨年の富士山氷雪訓練で1年部員の平井が、左足首を骨折したのが、まだ癒えていなかったが、退院直後、ボルトの入った不自由な足にもかかわらず、初夏、夏山とBCまで入り、テントーキーパーに徹して後輩の面倒をみてぐれた。彼の献身的な行動は、これから先、怪我を負った後輩たちのための良き指標になると思うと、感謝を込めて山本は述べている。

冬山は「豪雪に慣れ、体力をつける」「長期山行を行い精神的に鍛える」を重点に、越後三山の駒ケ岳集中とし、一隊8名は駒の湯から、もう一隊5名は銀山平から荒沢経由で、あとの一隊4名は大崎口から八海山経由で、との計画を立てて入山したが、荒沢経由の隊は、前嵓のルートエ作と荷上げに時間をとられ、前{品の第一岩峰では8㍍の荷上に5時間近くを費やし、第四峰の手前で、途中敗退を余儀なくされたものの、残りの2隊は、目的を達成した。この年は想像以上の豪雪と悪天候に見舞われたが、学び取ったものも大きかった。

春山は、赤谷尾根隊8名とOB1名は、赤谷山から北方稜線、剱岳経由早月、黒部横断隊4名は、赤岩尾根、鹿島槍、牛首尾根、黒部川、雲切尾根、池の平山、剱岳、早月と黒部横断を行なった。暖冬のためか、途中雨にたたかれてはいるものの、両隊とも無事仙人山で合流し成功裏に下山した。

山本は2年前から比べるとレベルアップした計画であったと思うが、過去の計画に比べ、壮大さ、困難さの点で大きく劣っていたと思う、さらに力量を上げたいと結んでいる。

またこの年は二月山行も行ない、極力山行日数を増やそうとした努力の跡が伺える。

コーチの古野OBは、他大学山岳部が存亡の危機を通り越して、廃部に追い込まれる中、独創的なスケールの大きい計画が次から次へと出てきて頭を悩ませたと、嬉しい悲鳴を上げていた。

リーダー会は引き続いて4年山本、渡辺、田端、下村、野本、家口の6名に、新たに3年伊藤英彦、平井伸明、田山将の3名をリーダー会に加え、部員は2年7名、1年4名の総勢20名でスタートした。

春先は脱力感で、年度方針として積極的なものは出なかった。幸いこの2年間は大きな事故がなかった。「事故だけは起こしてならない」との思いが強くあったが、長い間事故が起こらないと慢心し、意識も薄れてゆくだろうと、事故に関するソフトの部分を蓄積し、後輩に伝えて行こうと、自ら気を引き締め直して五月山行に出発した。

冬山は昨年の雪辱を期して、越後とした。「冬の越後」この言葉の響きは、この山域を知る者にとって、何か恐ろしいものを感じると山本は述べている。銀山平から前嵓尾根、荒沢岳経由駒ヶ岳を中心に「再び越後に挑み、今度こそ完成させたい」という思いが、昨年を上回る四パーティを送りこむことになった。この中の二隊は巻機山、平ケ岳よりの長躯中ノ岳を目指すものであったが、好天に恵まれ大過なく集中登山を完成さ

せることができた。

春山は次期リーダー平井以下総勢十1名によって、南ア全山縦走、竹宇駒ケ岳神社、黒戸尾根、甲斐駒、仙丈、間ノ岳、塩見、赤石、聖、光、寸又峡と二十一日間、ノンサポート、ノンデポで、しかも異常気象ともいえる悪天候の中、目的を達成したことは、強力な4年部員が抜けた後の不安を払拭し、平井が部員からも厚い信頼関係があることの表れでもあった。他の一隊は田山以下2名で、途中仙丈から縦走隊と分かれ戸台に下山した。

この全山縦走は松野等が、一九七七年三月に、3年部員の時の池山尾根、北岳経由の全山縦走より行程的には長いものであり、前回の松野隊同様、天候に恵まれなかったが、計画を無事完了させた。

リーダー会は4年平井、伊藤の2名に、新3年梅田一義、大野敦史、谷朝久、山田哲史、岩下誠、日本修、大越荘一郎の7名で、部員は2年4名、1年15名、総勢28名でスタートした。

チーフリーダー平井の説明によれば、年度方針についてリーダー会内で積極的に話し合うといった雰囲気がなく、部員の志向の多様化が強まり、全員で行なう合宿や部の活動に疑問を持つ者も出てきた。このようなことにより、当面は一つ一つの山行、部活動をきっちり行ないながら方向性を出してゆくこととした。そして何よりも「山の安全」について徹底的に取り組むことにしたと、平井は述べている。

九月には個人山行で岩下、梅田、大越の3名で行った奥利根本流遡行は成功させた。

例年通りの合宿を消化して迎えた冬山は、槍ヶ岳集中とし、4パーティに分け、第1パーティは山田以下5名が笠から、第2パーティは、平井以下4名で中崎尾根から、後発として第3パーティが、同じく中崎尾根へ、家口・田端OBを含む9名、第4パーティが梅田以下4名で燕から槍ヶ岳を目指した(燕隊は凍傷者が出て中房に途中下山)。燕隊以外はギリギリではあったが無事目的を達した。

春山合宿は次期リーダー山田に引き継がれ、前半は鹿島槍集中で3月19日から4日間ニパーティ、後半は表銀座、白馬双子尾根等四パーティを出すも惨憎たる内容で終わった。

山田は冬山、二月の八ヶ岳と二回積雪期の事故が出たことで、計画を白紙に戻し、二転三転しながらもようやく計画をまとめ実行したわけであるが、現状での力不足をもろくも露呈したと素直に認めている。やはり、2年前の山本(茂)以下7名の質的にも量的にも力のあった部員が抜けたことが原因で、平井はどうにか踏ん張ったが、山田になって、それがはころびかけたことに早い段階で気がついた。

この年度でヘッドコーチを5年間勤めてくれた古野から1年後輩の石川に引き継がれた。

リーダー会は4年山田、梅田、大野、岩下、日本の5名、部員は3年斎藤大輔、大塚洋二、中村順哉、山本泉の4名、2年10名、1年7名の26名でスタートした。

最悪な船出となった二月山行、春山にいつまでも悩んでばかりいられず、10名近い新人を迎え気持ちを切り替えたと山田は述べている。しかし、部員が多いことを手放しで喜んでいるわけにもゆかず「安全」と「個人の志向」のバランスをどう図るかが課題でもあった。

夏山合宿は例年通り内蔵助とするも今までと全く様相が違い、BCは雪を削って設営した、また天候にも恵まれず寒さに耐える合宿となったが、雪渓訓練、分散登単とも予定通り完了し、特に2年部員の成長には目を見張るものがあった。

そのような中、2年田村をリーダーに、中澤、田中、常世田、金子の5名は7月22日から9月22日にかけて日本海の親不知から3000㍍の主稜線を南下、富士山を越えて、御殿場口から千本松原への縦走(日本横断)を達成した(詳細は166頁の「日本串刺し縦走」参照)。

一転して11月の富士山合宿では、こんなに雪が少ないのは初めてというくらい少なかった。

冬山は後立山分散縦走とし、第一パーティ山田以下6名で七倉~鹿島槍~八方へ、第ニパーティ梅田以下12名で爺ケ岳束尾根~鹿島槍大扇沢へ、第3パーティが斎藤以下6名で鹿島槍束尾根上扇沢へ、全隊が無事計画を遂行することができ、冬山でのこの内容は満足できるものであり、久しぶりに明るい雰囲気で終わることができたと山田は述べている。

二月山行以降は、次期リーダー斎藤によって行なわれ、二月山行からいきなり合宿として八ヶ岳で現役20名に岡田以下3名のOBが参加した。たった4日間ではあるが、アイスクライミングを中心にバリエーションを含め、あらゆるルートをトレースした。

春山合宿は斎藤以下17名で、山岳部初めての利尻岳北稜に向かったが、利尻岳特有の気象条件で、連日の悪天、寒波、強風でテントが潰される始末で、長官山のACで敗退せざるをえなかった。

新コーチの石川は、コーチ会なしで現役が動けるのが理想だが、毎年チーフリーダーが交代する大学山岳部では、3年部員では経験が蓄積されておらず、学生の自主性を重んじながらコーチ会の存在は欠かせないでこ述べている。

リーダー会は、4年斎藤(大)、大塚、中村の3名、部員は3年斎藤禎康、鈴木快美、中滞公彦、田村幸英、田中輝、笠原裕子、西尾暁子、河冶俊行、芹沢浩正、篠崎泰徳の10名、2年6名、1年9名の総勢27名でスタートした。

この年は日大山岳部創部70周年に当たり、記念登山として桜門山岳会が総力をあげて未踏のエベレスト北東稜からの登頂を計画していた。

実際にエベレストの登山は、翌1995年になって実施されているが、隊では、その前段階として高度順化のプレ登山として、6月にマッキンリーに、9月にチョー・オユーを計画していた。

当然これは日本大学山岳部・桜門山岳会の計画であるから、マッキンリー、チョー・オユー、エベレストの三点セットで学生の参加も考慮されていた。

一方、学生の方も、監督、コーチの了解を得て、独自にヨーロッパ登山を計画していた。

結果的には、エペレスト登山隊長には、山岳部部長でもあり桜門山岳会会員でもある理工学部教授の平山善吉が決定しており、瀬在日本大学総長をはじめ全日大でバックアップという異例の支援体制がとられている最中なので、学生のみでの海外登山は、遭難対策の上でも許される情況にはなく、学生には気の毒ではあったが、取りやめにせざるを得なかった。

混乱の中ではあったが、CLの斎藤(大)は、精力的に学生をまとめ、5月には利尻岳北東稜に斎藤(大)、武藤が、その他、槍・北鎌尾根に田村以下4名、飯豊主脈縦走に大塚以下6名が出かけ夫々目的を達成して下山した。

例年通りの初夏~夏山~秋山~富士山の合宿後、冬山は三隊に分かれて南アルプスを縦走して三伏峠に集中することとした。第一隊は芹沢以下6名で聖岳~赤石~荒川上二伏、第二隊が中渾以下6名で大唐松尾根(雪が少なく池山尾根~北岳経由に変更)~農鳥~間ノ岳~塩見上二伏峠、第三隊が斎藤以下9名で塩川小屋より三伏峠定着後、塩見岳、荒川岳登頂である。

春山は次期リーダーの芹沢に引き継がれ、1982年3月大谷リーダー以来の知床集中とした。隊は3隊に分け第一隊は縦走隊とし、芹沢以下6名で羅臼温泉より稜線を相泊まで、第二隊中澤以下6名は、ルサ乗越より縦走隊に合流し、第三隊は武藤以下6名で岬アタックと隊とし、相泊より海岸線を知床岬までの往復を行ない、最果ての地でパンツまで濡れるなど貴重な体験をし、相泊で3隊が3月25日合流し、感激の涙をながし

全員で写真を取り合う。

なお、エベレストのプレ登山としてのマッキンリーには、3年の芹沢、中澤、2年の須藤の3名が参加、チョー・オユーには4年の大塚、3年田村が参加した。この遠征で大塚が凍傷になり帰国後入院し、手指の切断をすることになり、学生であっただけに本人はもちろん、OBの落胆は大きかった。

一方、桜門山岳会員の中村進(昭和43年卒)は、この年、周到な準備のもとクロスカントリースキーで南極点を目指した。すでに1978年に北極点(日本テレビーカメラマンとして)、1988年には三国友好チョモランマ登山隊では、やはり日本テレビ・カメラマンとしてエベレスト頂上に立ち、残るは南極点である、植村直巳氏も果たせなかった地球の三極点の到達である。

これまでに三極点に歩いて到達したのは、ノルウェーのアーリングーカッゲであり、もし中村進が到達すれば日本人ではもちろん初めて、世界でも2人目である。

南極点到達の手段として彼は、クロスカントリー・スキーマラソンにより目指すことにした。パトリオットヒルズを11月9日に出発、様々な困難を乗り越えて出発から39日目1994年12月21日に待望の南極点に到達した。

こうして、彼の三極点の夢はTV会社のサポートのもと達成された。

松田雄一、平山善吉の両名は、先輩の初見一雄の追悼集の編集中、出版が一段落したら、日大としてエベレスト登山をやろうと密かに話し合っていた。一九九3年四月に、その追悼集が上梓されたので、

日大山岳部の創部七十周年の記念登山をどのような形で行なえば良いかと基本構想を練っていた。

1994年総会において桜門山岳会理事長に松田雄一が決まり、理事会のメンバーもエベレスト体制のもとで承認され、創部70周年プロジェクトはスタートした。山はエベレスト北東稜にしぼり、時期は1995年プレーモンスーンに実施することに決定した。

この北東稜からのルートは、エベレストで最後まで残された長大な難ルートで、過去に7隊の挑戦を受けていたが、未だ頂上まで完登されてはいなかった。

登山隊は平山善吉総隊長以下十5名、学術隊員5名、中国登山協会から4名、NHKが8名、共同通信2名、シェルパ37名、計71名で構成された。

本格的登山に先立ち、1994年初夏にマッキンリー、秋にチョー・オユーに高度順化のためのプレ登山隊を派遣した。

日大で過去に一番大掛かりだった遠征は、1978年の北極点であり、今回はそれを上回る規模になることが明らかで、予算は8500万円となった。桜門山岳会はごく内輪の集まりであり、普段の海外登山は、OBからの寄付で実施できても、これだけの規模になると、OBだけの寄付だけで行く登山とは訳が違った。

この年ばかりは文部省、日本山岳協会、日本山岳会、HAT‐J、NHK、共同通信社の後援をはじめ、大学本部、日大校友会、教職員、スポーツ振興基金、各種企業ならびに一般賛助者と、多岐にわたる支援を受けた大プロジェクトとなり、桜門山岳会の真価が内外から問われる立場となった。それを理解していたOBは着々と自分の任務を遂行していった。

登攀隊は4月25日、ピナクル帯にルートを開くための拠点になるC5(7850㍍)を建設し、翌26日~28日にかけてピナクル帯のルートエ作を行なった。27日には第1ピナクルまでのルートを開拓した。傾斜は60度、ピッチ数は16、C5から標高差300㍍、28日は第2ピナクルのルートエ作を行なった。第1ピナクルの下降は梯子が必要とのことであったが、たいしたことはなく、雪のトンネルを越えてルートを開き、キノコ状の下を廻り込み、第2ピナクル基部に達する、雪壁は傾斜が一部80度、平均60度位である。ピッチ数5、1時間~1時間半の登攀である。標高は8250㍍の第2ピナクルに達した。4月29日には、C6(8350㍍)までのルート完成、C6からジャンクションピークまでは未知のルートである。ジャンクションピークをトラバース気味にフィックスを3ピッチ設置したところで、ノースーコルからの北稜ルートに合流することができた。ここからは過去の数多くの隊が登攀したルートである。第1ステップ直下の僅かなスペースに最終キャンプ(C7、8560㍍)を建設し、アタック隊が入ったのは5月10日である。

5月11日、アタック隊員は古野、井本にシェルパ4名の計6名である。今シーズンは最初のアタックとなるので、頂上までのルート工作は日大が工作することとなった。午前2時起床、ヘッドライトを頼りに午前4時出発、酸素は隊員1本、シェルパ2本、第2ステップ上部に1975年中国隊が設置した梯子がなくなっているという情報で、日本からアルミ製の梯子を用意して行ったが、前日の惧察の際、外されて下に置いてあることが分かったので、これを引き上げて補修するだけで、問題なく通過、午前6時45分(ネパール時間)に登頂に成功した。東京を出発して80日目の登頂であった。

こうして長年の懸案であった日大単独のエペレスト登頂、それも最後に残された北東稜から無事故で初完登を成し遂げることができた。

核心部 第1ピナクル~第二ピナクル

リーダー会は4年芹沢、中滞、武藤、鈴木(快)、笠原、田中、西尾、河治、篠崎、田村の10名、部員は3年宇田川勲、早川隆志、金子裕幸、須藤聡の4名、2年6名、1年11名の総勢31名の大所帯でのスタートとなった。

チーフリーダーとなった芹沢は、年初、まず自分達は未熟な登山者であり、積雪期の安全登山をするために不可欠であるとして、初夏、夏山合宿を行なった。その後、懸案であったヨーロッパーアルプスには、宇田川、早川、金子、首籐の4名を送り、モンブラン、ブライトホルンなどを登ってきた。その後も富士山での訓練を重ねる等、誠にオーソドックスな考えを実行し、迎えた冬山は槍ヶ岳集中登山を計画した。第1隊を西穂から武藤以下4名、第2隊は北鎌尾根から中渾以下6名、第3隊は南岳南西稜から芹沢以下6名、第4隊は横尾尾根より笠原以下6名で出発した。結果は不調者の出た第4隊を除き計画通り登頂して無事下山した。

そして、迎えた春山は、次期リーダーの宇田川に引き継がれ、1隊は中央アルプス縦走に宇田川以下5名、もう一隊は早川以下6名で頚城山塊スキー縦走、この隊は妙高から火打、焼、金山、雨飾、小谷温泉と思う存分スキー登山を楽しんだ。

中央アルプス隊は三月二十日小黒青年キャンプから木曽駒、宝剣、空木と順調に進めてきたが3月26日午前6時15分空木岳頂上から出発直後に2年部員斎藤伸司がスリップし行方不明となる。残る部員で捜索に向かおうとするが1ピッチ下降するも状態悪く下降不可能。8時45分無線を傍聴した愛知県碧南市在住の金原氏より高緑監督に伝えてもらい、監督及び石川ヘッドコーチの手筈で午前11時40分に出動したヘリコプターが稜線より400㍍下に斎藤を発見(生死不明)、午後3時49分に救助のヘリコプターが斎藤を収容、県警2名が斎藤の死亡を確認(後に医師の検死により、死因は脳挫傷と診断)。

我が部にも来るべき時がきたのである。日大山岳部80年の歴史で36年5ヵ月間、遭難死亡事故がなかったが、あらためて安全登山を再確認し、日々の努力を積み重ねていくことを決意した。

リーダー会は宇田川、金子、早見、金子の4名、部員は3年村田慎也、千葉敦雄、木村克久の3名、2年2名、1年2名で総勢11名と前年度の約3分の1でスタートした。

遭難直後に迎えた平成9年度は、新3年が6名中2名退部、新2年は11名中9名が退部している、その上、宇田川は遭難直後にチーフリーダーになったこともあり、新人を加えての合宿に自信を失い、年度末になって、コーチが言うように「歯抜けの状態を作るな」が正しいと気がつくが、このような時には新人勧誘にも力が入らず、新人は2名に終わった。

斎藤伸司の遭難は、優秀な部員を失ったばかりでなく、部の立ち直りにも大きな影を落とすことになった。

例年の五月山行は行なわず、初夏合宿を横尾定着で行ない、夏山合宿を内蔵助で行なう頃からようやく気持ちも前向きになりはじめ、秋山は冬山の偵察を兼ねて白山大倉尾根、富士山合宿、その間に丹沢大倉尾根で40㌔以上の石を詰めてポッカ訓練を前後5回、河口湖マラソンに全員参加し、全員完走(4時間40分以内)と盛り上がりをみせ、万全を期して冬山の白山に向かったが予想外の貧雪で肩透かしを食らった感じで、あっという間に終わってしまった。この冬山を最後に次年度に引き継ぐこととなった。

春山は会報に記述はないが、次期リーダー村田慎也がリーダーとなり4年部員宇田川も参加し、南ア甲斐駒から聖までの縦走を行ない、宇田川は最後に長期に及ぶ山行を無事成功させることができた。

一方、日本山岳会の要望もあって、1996年2月23日、第24回山岳史懇談会に於いて日大『桜門の山を語る』と題して、桜門山岳会から崎田煕(昭和16年卒)、星野辰雄(昭和16年卒)、村田顕(昭和19年卒)、芝田稔(昭和26年卒)、松田雄一(昭和27年卒)、山本晃弘(昭和28年卒)、小金井清治(昭和29年卒)、中嶋啓(昭和34年卒)、池田錦重(昭和36年卒)、谷口元(昭和36年卒)、高緑繁伸(昭和37年卒)、神崎忠男(昭和38年卒)が出席し、松田が司会役となって座談会形式の講演会を行なった。この内容については、『山岳』Vol.91(1996)に、山岳史懇談会『桜門の山を語るー日大山岳部エベレスト北東稜への軌跡-』と題して、日大山岳部の創部の様子からエベレスト北東稜に至る経緯が、松田により14頁にまとめられた記事が掲載されている。内容は通史と重複するので省略するが、コンパクトに要点を時系列的に記されているので日大山岳部の歴史を手短に理解するには最適である。

リーダー会は村田、千葉、西尾暁子の3名、3年本多直也、松本達彦の2名、2年2名、1年2名の総勢9名でスタートした。

西尾は本来6年部員であるが松田先輩の勧めもあり、2年の時に、ネパール国ジョムソンで農場を開いているMDSA(ムスタン開発協力協会)近藤亨先生の下で、2年間農業実習のための留学をしていたが、帰国復学し、山岳部に復部してきた。

この年度は、冬山合宿を早月尾根と定めていたため夏山合宿を剱沢に移したことと、初冬の氷雪訓練の場所を富士山から積雪量の多い八方尾根に変えたことである。

冬山合宿は予定通り、剱岳早月尾根に入ったが、ここも積雪量が少なく、2日目には頂上に達してしまい、冬山の厳しさを体験できずに、実働三日間で終ってしまった。このため、2月山行を、次期リーダーの本多に引き継いだ後、南ア北岳から仙丈ケ岳、甲斐駒から黒戸尾根を下山してきたが、この山行の方が先の冬山合宿よりラッセルもあり、停滞のためスペアーも使い果たし冬山らしい登山ができた。

年度の総決算としての春山合宿は、横尾から槍ヶ岳を登り、新穂高温泉に下山したが、斎藤伸司の遭難から2年、ようやく立ち直りが見えてきた年度と言える。

剱山頂

一方桜門山岳会では、エベレスト北東稜が無事完了すると松田は理事長を退いた。しかし、彼にはやり残した仕事が一つあった。それは、戦前の鈴木克己先輩(昭和13年卒)から、今日、日大山岳部があるのは物故者を含め全OBのたゆまざる努力のお蔭であり、個々の遭難者の追悼会はやっているが、日大山岳部全員(OB、山岳部長、顧問の先生方も含め、しかも遭難、戦死、病死、事故死を問わず)の追悼会を創部70周年の機会に合同慰霊祭という形で行って欲しいという要望であった。しかしこの時は、エベレスト登山に向かって全員が、準備に忙殺されている最中であり、一段落してからにしましょう乙」返事をしていたからである。

エベレスト関連の行事が、一区切りついた今、それをやらなければならない時がきた。1997年当時に在籍していたOBの総数は、物故者、行方不明者を含め405名、このうち物故者百五12名である。ところが物故者のご遺族の連絡先が名簿上では完全でない。この調査は大変な仕事量であった。しかし、あらゆる手立てを尽くして調査し、完全とはゆかないまでも、ほぼ掌握することができたので、鈴木先輩の紹介により、横浜市鶴見区の曹洞宗大本山総持寺と日時の調整を行ない、1997(平成九)年四月十九日に、多くの方々の協力で、日本大学の門田・八木両副総長はじめ、ご遺族家族五十9名、桜門山岳会会員・学生九10名、総勢百五十3名の出席者のもと、曹洞宗大本山総持寺で宗教、宗派に関係なく盛大に行なうことができた。出席者の中には、創部者豊島OBの植村政子夫人(豊島亡き後旧姓に戻る)はじめ、遠く富山からは、佐伯文蔵氏の子息で、現在、剱沢小屋の管理人でもある佐伯友邦氏、常に当部が剱岳に入山する際、現地連絡所を御願いしていた杉田美枝子さんも高齢にも拘わらずご参列頂き恐縮した次第である。

ご遺族の方々には、久し振りに再会される方も沢山おられ、山岳部が我々遺族のことを忘れないでこのような会を催してくれたことに大変感謝されたことは望外の喜びであり、これで名実共に、創部70年は遅ればせながら終了することができた(240頁、アルバム参照)。

リーダー会は本多、松本の2名、部員は3年深沢智徳、佐藤凡の2名、2年1名、1年2名の総勢7名でスタートした。

前年度からヘッドコーチとなった山本(茂)は、年間目標を掲げることを提案していた。その理由は、目標が具体化されることによって、何か欠けていて、どのような活動が必要であるかが明確になり、効率よい活動ができると判断したからである。

ところがこの年は、コーチから話の出る前に、リーダー会の二人は年間目標を冬山に置き、北鎌尾根~槍ヶ岳~横尾尾根縦走~下山を提案している。

確かにチーフリーダーの本多は、斎藤伸司の遭難以来、萎縮しがちだった部を、しっかり地に足をつけて、立ち直らせようと努力していた。

そして、この目標に沿って例年の合宿や荷上を行ない、いよいよ冬山を迎え、本多以下新人を含む6名は、12月22日に出発し、まず千天出合まで、真冬に六回もの渡渉を繰り返して北鎌尾根に取り付き十日目に槍を越え肩の小屋に到着した。それからは予定通り悪天候ながらも横尾尾根を下って上高地に一月五日、無事下山した。この冬は久しぶりに冬山らしい厳しい天候の冬山であったが、北アの核心部で無事計画を成しとげた。

二月山行からは、次期リーダーの深沢に引き継がれ、現役2名、OB2名の4名で前半を北八ッの縦走、後半を赤岳鉱泉で定着とし、阿弥陀北稜やジョウゴ沢でのアイスクライミングを行なった。

春山は南ア南部縦走と銘打って現役2名、OB1名で出掛けたが、初日の二軒小屋冬期小屋で炊事に掛かるときに主食の米がないことに気がつき、全員愕然とする。三人で相談の結果、翌日下山することとなった。

北鎌から槍山頂

リーダー会は4年深沢、三年小林州行の2名、部員は2年2名、1年3名の7名でのスタートとなった。

この年から桜門山岳会の理事長が山本晃弘から名古屋在住の尾上昇に引き継がれた。就任早々に尾上は、自

分のJAC東海支部の経験から衰退気味の山岳部を活性化させるには、学生による海外登山が一番であると

持論を展開し、それに理事会、神崎監督、山本(茂)ヘッドコーチも納得しその機運は整った。

一方、学生も年度目標に冬山を白山、春山合宿をネパール国メラ・ピークに学生主体で海外登山をやりたいと打ち出してきた。ここに現役、OBの考えが一致し、年間計画はメラーピークに沿って、例年の合宿を消化し、夏山合宿が終わった9月に日本山岳会学生部による日中学生友好登山隊‥雪宝頂(5588㍍)に当部からOB松本、2年部員石川が参加し、無事帰国した。そして迎えた冬山はメラーピークに備え南ア縦走とし深沢以下5名に千葉OBを加えた6名で、戸台から入山し仙丈~塩見~山伏へ下山した。

今年も雪が少なく、終始トレースがあり、3千㍍の稜線なのに風もないという状態であったが、そのような中でも2日間は、冬山らしい厳しさにあい、下級生が顔面に軽い凍傷を負ったことは、メラ・ピークに向う上で気を引き締めなければならことを思い知らされた。

そして、いよいよ迎えたメラーピーク遠征には参加者L4年深沢智徳、3年石川重樹、2年加納崇史、1年原沢修、鳥居創太、OB神崎忠男監督、OB松本達彦計7名、期間は2月15日から3月14日までの1ヵ月間と定め、バンコック経由カトマンズ入りした。渉外的なことは経験豊富な神崎監督、それに在カトマンズの井本OBにより手際良く段取りされており、カトマンズ滞在1日で飛行機によりルクラに移動した。キャラバンはザトルワル峠(4550㍍)を超えるのがポイントで、今年は雪が多く困難が予想されたがフィックスーロープを張り、荷も軽くし無事越えることができた。

その後、高度順化を兼ねながらキャンプを前進させ、3月5日には神崎監督を除く全員が登頂することができた。

道中、クスムカングルのBCや、エベレスト、ローツエ、マカルーの勇姿を見、現地の純真な子供たちに接したことは、今後必ず生かされることになるだろう。

ところが年度も変わり、初夏合宿も終わった六月末のある日、松田OBに日本山岳会海外連絡委員から一通のEメールが転送されてきた。

以下その内容の概略を記すとネパール政府がトレッキング・ピークとして許可している最高峰のメラーピーク(6654㍍)は、実は未踏峰のままで残っているという狐につままれたような話である。

発信者は、1998年フィンランドーアメリカ合同登山隊隊長Petri Kaipianen氏。同氏によれば、ネパール政府が許可している、Sagarmatha山域のMera Peak(六六五四㍍)は北緯27度46分27、東経86度54分40に位置し、許可になってから二12年間に2千人を越える人が登頂しているが、いずれもこの登頂者は、このピークから約8㌔南西にある6476㍍に登っていたのである。

同氏の隊は1997年にネパール政府から発行された五万分の一地形図に示された位置をGPSで確認しながら目指したところ、シュナイダーの地図によるP141が本当のメラと判明する。

そこで彼等は、西面氷河から頂上を目指すが、アイスフォールの状態が悪く断念する。従ってこの時点では、Real mera(6654㍍)は未踏峰ということになる。

それでは何故このような問題が起きたのだろうか。従来メラーピークは1953年5月に、英国J. O.M.Robertsが、初登頂したことになっていた。当時はオーストリアのAufschnaiterの地図しかなく、その地図には6476㍍のピークが、メラーピークとされてきた。その後、Bill O'connor著The Trekking Peaks of Nepal (1989年Cloud Lap社刊)にも、ルートマップと共に紹介されており、更にネパールで市販されているトレッキング地図にも、6476㍍ピークがメラ・ピークとなっていたため誰も疑いを持たず、NMAのいう6654㍍は、単なる標高の違い位に思い、シェルパ達もこの山をメラ・ピークとして案内していた。しかしネパール政府が許可を出す際の経度、緯度は1978年の公表以降、ずっとこの数字を採用しており、1997年公刊されたネパール政府測量局の公式五万分の一地形図にもP-41がmeraと印字されている。今回のフィンランド隊が指摘するまで誰も気がつかなかったというのもいかにもにもネパールらしい。

そして〝出来得ることなら、過去日大隊が六分儀を片手に極地を探検したように、今回もそれくらいの探求心があって欲しかった〝と松田OBは述べている。

メラピーク山頂

新4年になった小林が病気で休部することになったので、3年石川重樹、2年加納崇史、鳥居創太、原沢修の4名がリーダー会のメンバーとなり、1年3名を加えて総勢7名でのスタートとなった。