鳥居 創太

僕は時々、今居る場所から突然飛び出したくなったり、とんでもない悪者になってみたいなんて事を思ったりする。何かこう、居ても立っても居られないと言うか、とにかく正体不明のフラストレーションが僕の内臓を内側からどついてくるのである。それは時に革命を叫ぶ学生の様に、或いは戦車に石を投げつける民衆の様に、一種の強迫観念の様なものを伴い、やって来る。僕はこの平和な日本に暮らしながら、世界で起こっている様々な物事に思いを馳せる。豊かな国、貧しい国、平和な国、混乱した国、健康な国、病める国、その中で僕という存在はどんな位置に存在しているのか。そして僕が、今、そしてこれからすべき事、考えるべきことは何なのか、部活も、大学も、家も、“コンビニエンス”な母国からも距離をおいた時に見えてくるものは何なのか。今、この“アンビバレント”な、夢見がちな世代にしか見えない事があると、僕は信じた。

その正体不明のフラストレーションの矛先は何の間違いが起こったのか、大学を休学してのグリーンランドへの旅というところに向いたのである。その思いは、数々のグリーンランドへ向かった英雄達の様なそれではなかったかもしれない。ただその時の自分を極から極へと極端に振ってみたかったのである。

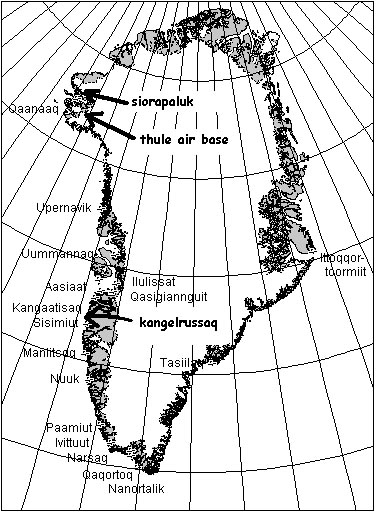

僕がグリーンランドへの憧れを持ってから約1年、遂に出発の日が来た。僕は山用のザックに防寒具と防寒靴を積め込み、アルバイトで貯めたお金と、中央公論社の世界の名著シリーズ「ニーチェ」を持ち、空路デンマークを目指した。グリーンランドへはデンマークを経由して入る方法と、カナダの北東部から入る方法があるが、一番安く一般的なのがデンマーク経由である(グリーンランドはデンマークの自治領である)。デンマークの首都コペンハーゲンに着き、とりあえず安い宿を探し、初日はコペンハーゲンの街を観光しながら歩いた。背が高く顔つきの鋭い女性、まるでモデルのようなゲルマン女性が街を闊歩する。翌日はグリーンランド専門の旅行代理店、グリーンランドトラベルを探し出し、航空券を求めようとした。僕の目的地であるシオラパルクという部落までは飛行機とヘリコプターを乗り継いで、その合計は20万円程であったであろうか。しかし途中NATO軍の基地であるチュ−レ基地という所を通過しなければならない為、デンマーク政府とNATO軍の許可証が必要であるということであった。その許可証の事は日本でデンマーク大使館に行った際話は聞いていたが、日本で取る事を怠った為デンマーク本国で取る羽目になってしまった。ところがデンマークはその翌日から連休に入ってしまうと言うではないか!?しかも4連休!!その間はもちろん大使館も外務省も閉まっている。これは困った。

とりあえずちょっとだけ遠出をしようと、フィンランド行きを思い付いた。フィンランドと言えばあのムーミンの生まれ故郷である。ムーミン谷に行き、ムーミンパパに会い、ムーミングッズを買って帰りたいと思い浮かんだ。しかし貧乏な僕はフィンランドよりも近いスウェーデンのストックホルムまでと、涙を堪え決定した。そんな訳で2泊3日のストックホルム観光の後、再びコペンハーゲンに戻った僕は、早速デンマークの外務省に赴き、グリーンランド行きの話をした。その後何日間か外務省と移民許可局と宿とをレンタサイクルで往復し、遂にNATO軍施設使用の許可申請に成功した。しかし今度は許可が下りるまでの間、約1週間かかると言う。その間ドイツのハンブルグを半日で観光し、パリに3泊した。パリでは凱旋門をくぐり、エッフェル塔に登り、ルーブルでミロのヴィーナスを横目で眺め、再びユーロスターでコペンハーゲンに戻った。

そして遂にグリーンランドである。グリーンランド航空の旅客機に乗り込み、始めに南部のカンゲルルススアークという空港に降り立つ。ここには欧米人と思われる観光客がポツリポツリと居て、お土産も沢山売っている。Tシャツには“TOP OF THE WORLD”と、何処かでも見たようなロゴが入っている。スキーを担いだ集団も見かける。その翌日はNATO軍の基地であるチューレ基地へ飛び、軍の施設へ宿泊。ここまで来るとさすがにイヌイットと軍の関係者しか居ない。軍の関係者と言ってもNATO軍である、やはり米国人とカナダ人ばかりである。基地内は広く、食堂はもちろんの事、教会、売店、免税店、バー、体育館、床屋、ビリヤード場や、ゲームセンターまである。このチューレ基地からシオラパルクまではヘリコプターでの移動となるが、その時は数日間天候が悪く、結局3日間チューレで過ごす事となる。チューレではデンマーク人の女性と知り合い、氷点下の中一緒に散歩をしたり、お互いの国の昔話を教えあったり(僕は桃太郎の話を教えてあげた)、大変有意義に過ごした。彼女はここへイヌイットの子供達の絵を描きにきているらしく、僕の似顔絵も描いてもらった。僕はそのお礼として、コペンハーゲンで買った日本の天皇の事が書かれた英文の文庫本(表紙にはでっかく菊の御紋が金色に輝いている)をあげたが、彼女は大変複雑な顔をしていた(喜ぶと思ったのに…)。基地での食事は食堂でビュッフェスタイル(バイキングスタイル)の食事が出来、外がブリザードの時は外に出られない為、軍の行動食であるレーションを配られる。バイキングスタイルの食事は日本以外ではビュッフェスタイルと呼ばれ、“バイキングスタイル”の由来は昔北欧のヴァイキングが略奪した食べ物を無造作に並べ、食した事から来ているという説がある。

そしてチューレに来てから4日目、抜けるような青空に恵まれた。正に大場満郎さんのいう“北極海の日本晴れ”を思わせるそれである。ヘリに乗り込むと操縦者以外は皆イヌイットである。皆僕の事を不思議な目で見る。顔つきは僕もイヌイットと全く変わらない。チューレでは「アーユーエスキモー?」と英語で聞かれた事もあった。ちなみにエスキモーという言葉はカナダの北極圏では差別語とされているが、グリーンランドではそうではない。ヘリからの景色と言えば、これはもう言葉で表現することは難しい。海岸部は山岳地帯となり、山と山の間にはとてつもなく大きな氷河が幾筋も流れ出ている。氷床部は正に真っ白。空の青と地面の白、ただそれだけの景色がこんなにも迫力を持つとはそれまで思いもしなかった。感動である。そしてヘリのプロペラ音が正に今目の前に迫ろうとする夢の土地への期待感を増幅させる。心臓が高鳴り、それはまるで映画“地獄の黙示録”の空爆シーンを思わせる。1時間にも満たない飛行の後、シオラパルクが点の様に見え出した。一緒に乗っていたイヌイットの老女がニコニコしながら僕の肩を叩き村を指差す。僕は「シオラパルク?シオラパルク?」と、プロペラ音に消されないような大声で聞き、目をいっぱいに見開きその村の姿を少しでも大きく見ようとした。村の姿は次第に大きくなり、ヘリを迎えに来た村人の頭上を何度か旋回した後、着陸した。

ヘリを降り、この村に住み着いて早何10年という日大山岳部OBの大島育夫先輩を探した。大島先輩は北極の遠征以来イヌイットとなり、この村に住んでいらっしゃる。いくら日本人の大島先輩とはいえ、周りの人々は同じ日本人と同じモンゴロイドのイヌイットである。見分けがつかない。僕が一所懸命大島先輩を探していると、人込みの中から見覚えのある顔が出てきた。大島先輩である。大島先輩は流暢な日本語で「鳥居君ですか?大島です。」と笑顔で話し掛けて下さった。僕は大変申し訳ない気持ちで「はい!鳥居です。始めまして。すいません突然来てしまって。」と恐縮して答えた。

とりあえず何も分からない僕は大島先輩の家に泊めて頂く事にした。家といってもそれは日本人が普通にイメージするそれとはもちろん異なる。10畳程のリビングと6畳程の寝室があり、その中で大島先輩の家族4人と孫が暮らす。外には犬が15頭程ロープに繋がれている。家の中に入り、家族と握手しながら挨拶をする。挨拶と言っても彼らはイヌイット語しか話せない。とにかく僕は笑顔で愛嬌を振りまいた。ひととおり落ち着くと大島先輩は唐突に「腹減ったでしょ。」と、皿に無造作に置かれた肉塊を差し出して下さった。聞くとそれはトナカイの肉だという。僕はなんだか面白くなってその肉塊にむしゃぶりついた。塩茹でされたその肉は横10cm、縦5cm、厚さ4cm位の大きさで、色は牛肉のそれとほとんど変わらない。味は少し大味の牛肉?と言ったところだが、とにかく脂身が多い。もちろん味付けやおかずなど一切無しで、一気に平らげる。後で分かったことだが、その肉塊ふたつだけが夜の食事になることもある。朝の食事はもっとずっと質素だったりもする。僕がトナカイの肉を頬張っているその横で、大島先輩の息子はライフルを手入れし、その銃口は赤ちゃんに向いている。天井からは正体不明の動物の皮がぶら下がり、床には立派な牙のついた動物の頭蓋骨が無造作に転がっている。窓からの景色は真っ白の大地と犬だけである。ここに暮らす人々はそんな生活がもちろん日常であり、僕にとってそれはまだ非日常である。旅とは恐らく、非日常を求めて他人の日常にお邪魔する、そんなものではないだろうか。このシオラパルクでは、小田急線の代わりに犬橇を使い、コンビ二で買い物をする代わりにライフルを撃つ。

シオラパルクに着いた翌々日、僕は大島先輩の猟に同行させて頂けることになった。僕はありったけの防寒具を身に付け、犬橇に乗り込んだ。小型ボートを乗せた橇は海岸部を北へと走り、解氷面を目指した。トレースは無く、雪の多い所ではさすがに犬15頭でも止まりそうになる。そんなときは人間も橇から降り、橇を手で押しながら犬と共に走る。橇は8時間程走り、解氷面まで辿り着いた。その時点で時刻は夜の8時、冬山で1日の行動が終了した時のような疲労感の元、テントを張る。そして当然寝支度かと思いきや、これからボートで猟に出るという。僕は驚きを隠しつつ、「当然ですよね。」というような顔を作り、冷静を装った。とりあえず僕はテントキーパーということで、大島先輩は準備を始めた。熊の毛皮で作った防寒具に兎の毛皮のブーツという姿にライフルを背負い、大島先輩はボートに乗り込み、北極海へと消えていった。僕は人間と自然との組み合わせで、これほど美しい風景をかつて目にしたことが無かったであろう。

ここでは白夜のせいで日が沈むことはないが、夜になると微かに太陽が傾き夕方のようになる。白夜には白夜の美しさがあるが、毎日繰り返される日の出と日没の素晴らしさもある。僕は今まで、毎日当たり前に繰り返される日の出が大好きだった。それも愛すべき母国、神の国日本の日の出が一番神々しく、美しいと思っていた。それには“希望”という言葉がよく似合う。思わず万歳したくなる気持ちもよく分かる。しかしこの地で白夜を体験すると、それも美しい。きっとこの世の中には裏と表の様に正反対の現象が必ずあって、僕が今まで見てきた物事はその片方に過ぎなかった、なんてことが、数え切れない程あるのだろう。人間はきっと、何処まで行っても結局は“井の中の蛙”に過ぎない。しかし、だからこそ人間は毎日明日を夢見て、生きて行けるのだろう。

そんな事をテントの中で考えていたら、2時間程して大島先輩のボートが戻ってきた。大きなセイウチが1頭獲れたという。肉は幾つかのパーツの解体されている。流氷の上で昼寝をしているアザラシやセイウチはボートの上から射撃し、流氷の上に乗ってからとどめをさし、その場で解体した後、ボートに積み込む。それが猟の方法だ。僕はその既に解体された肉塊を陸に揚げるのを手伝った。ボート内はセイウチの血で真っ赤に染まっていたが、肉塊を揚げた雪の上も見る見るうちにどす黒い赤に染まってゆく。真っ白な大地がそこだけ真っ赤に染まる。上から見たら、まるで日の丸だろう。切り落とされたセイウチの頭部が転がり、その目は僕をじっと見詰めているようであった。それが野生の命、そして結局その一部でしかない僕という存在を、否が応でも押し付ける。

肉塊を陸に揚げ終えた大島先輩は、再びボートで出て行った。今度は僕にライフルの撃ち方を教えてくださり、「鳥が肉をついばみに来たらこれで撃ってよ。」という。大島先輩はそんな事を当たり前の事のように簡単に言う。犬橇でここまで来る途中、休憩の際大島先輩が「キジを撃って来る。」と言い、僕はそれを聞いて本当にキジを撃ち取りに行くものだと勘違いした事があった。その時僕は、「場所が変われば価値観や考えることも変わるんだなぁ。」と感心した。

結局その日猟が終わり寝付いたのは、夜の1時過ぎであった。それでも太陽は僕の頭上を飽きもせずに回り続けていた。そんな生活がこの土地のリズムである。

数日後、僕は大島先輩の家を出て一人暮らしを始める事にした。空家があり、それを借りれる事となったのである。家の中は部屋が1つあるだけで、家具といえばボロボロの粗大ゴミのようなソファと、石油で動く煙突式ストーブだけ。ガスも水道も、もちろんトイレも無い。生活はといえば、村のタンクから石油を買い、凍った海上にある氷河のかけらを銛のような物で小さく砕き、小さな橇に乗せて持ち帰り、それをストーブで溶かし水を作る。トイレはバケツで代用するが、バケツの中身は部屋の外に置いておくと一晩で凍りつく。冬はストーブの火を絶やしてしまうと寒さで調子が悪くなる為、ストーブは1日中止めれない。食事は基本的に、村の小さな売店のような所で食糧を買って食べる。売店には意外と物が揃い。週1回チューレ基地から物資が届くのである。食糧といっても米にケチャップをつけて食べたり、カンパンにバターを塗って食べたり、パスタにケチャップで味付けをして食べるといったところだ。ちょっと贅沢をしようと思えばお菓子や缶詰もある。その環境に順応するためか、さすがに大食の僕の胃もこの時小さくなったようだ。あまりにもお腹が空いた時は、近所のイヌイットの家にお邪魔して食事を頂いたりなんかもした。出される食事には毎回驚かされるが、愛嬌のあるイヌイットの前では僕もニコニコしながら何でも食べた。

イヌイットは子供の誕生日を大々的に祝い、その日は村中の人が誕生日を祝う子供の家に行き、子供にプレゼントをあげたりする。誕生日の子供の家はご馳走を出し、その中には一角鯨を発酵させたものや、アッパリヤス(ウミスズメ)を発酵させたキビヤ、そして時々白熊の肉などがある。それをみんなナイフ片手にむしゃぶりつく。口の周りは血で真っ赤になる。僕が初めて誕生パーティーに行った時は、家の扉を開けるなり口の周りを血で真っ赤に染めた子供達の笑顔に迎えられ、さすがにショッキングだった。いつも何気なく一緒にじゃれていた普通の子供が、やはり“この土地の”子供なんだと、改めて気づかされた思いだった。しかしそんな僕も、いつの間にか口の周りを真っ赤に染め、噂のキビヤも美味しく感じるようになっていた。

シオラパルクに来てから2週間位は、新しい家の掃除と、大島先輩が獲った動物の皮をなめす作業を手伝ったり、子供と遊んだりして過ごした。猟には天候が悪いと出れず、春に近い為氷の状態も悪く、犬橇も走らせにくい。猟にも週に1回出るか出ないかぐらいである。正直言って退屈な日もあった。そんな時は大島先輩の娘さんであるミカと遊ぶ事があった。彼女は17歳で子持ち、そしてデンマーク語を話すことが出来る。僕はデンマーク語の単語帳を持っており、それを使いミカと会話をし、イヌイット語も多少教わった。ミカは家の掃除も手伝ってくれたが、しまいには調子に乗って、赤ちゃんニックリーナを連れてきて、ニックリーナの手を取り僕を指差し、「アタータ(お父さん)」と言わせたりもする。それが本気か冗談かは分からなかったが、彼女はやけに嬉しそうだった。

そんなこんなで時を過ごしていたある日、ついに犬橇をやらせて頂けることになった。僕は大島先輩の犬4頭をお借りして、村の前の氷上を走らせてみた。もちろん思うように操縦できない。操作方法は、5mもあろうかというムチを使い、言葉では「アチュー(右)」「ハクハク(左)」「アイアイアイ(止まれ)」と指示する。しかし犬達はすぐに止まってしまい、村の方へ帰ろうとする。やはり犬に命令を聞かせるには、子犬の頃から自分で餌をやり、時間をかけて育てないと駄目なようだ。しばらく滞在していると、段々と春が近づき氷も融け始め、気温も氷点下を下回らない事も珍しくなくなる。

ある朝目を覚ますと、空が騒いでいた。外に出て空を見上げると、空を黒く染めるほどのアッパリアスが飛び、その鳴き声は嵐のような騒々しさだ。その日僕は村の人とアッパリアス獲りに向かった。犬橇で1時間程海岸を走り、岩が剥き出しになった斜面へと辿り着く。アッパリアス獲りは簡単だ。2m程の長さのある大きな虫取り網のようなものをアッパリアスの大群の中で振り、網にかかったアッパリアスの首の骨をその場で折る。その繰り返しで、1日に何百匹も獲れるなんてのはざらだ。アッパリアス獲りをした日の夜は、獲ったばかりのアッパリアスを茹でたり、あるいは生のまま毛と翼をむしりとり、皮を剥いてかぶりつく。もうこうなったら何でも美味しく思えてしまう。

狩りや、誰かの誕生日などのイベントがない日は、やはり暇である。家の中からは窓を通して、白く何処までも続く広大な景色が、僕の存在を押しつぶし、動けなくなる。時折村人が入ってきて、ニコニコしながら何をするでもなく帰っていったりもする。そんな時は僕も必死になってありったけのイヌイット語で会話を試みたりもしたが、やはりまだ笑顔を振り撒くのが精一杯だった。そんな時一番僕の救いだったのが、村の子供達である。子供達はあまりにも無邪気で、嘘のない笑顔を惜しみなく僕にくれる。僕はそれだけでどれだけ慰められただろう。僕は嘘のない笑顔が何よりも好きだ。

1ヶ月ちょっとの滞在の後、僕はこの土地を離れる事にした。村の人々が手を振り、子供達が「シュータ(創太)バイバイ!!」と叫びながら僕を見送ってくれた。ヘリが離陸し、村が段々と小さくなって行く。僕の夢は終わったのだ。それがどれほど大きかったか、もしくは小さかったか、僕にはまだ分からない。しかし僕のひとつの夢が終わった事は確かだった。次第に遠くなる村の姿と、前に広がる無限とも思われる大地、僕は人知れず涙を流した。ひとつの夢が終わったのだ。

コペンハーゲンに戻った僕は、ぼんやりとテレビを見つめていた。CNNのニュースで流されるイスラエルでのテロ、連日繰り返される殺し合い。僕の中の何かがまた呼び起こされたような、妙な気分だった。

今まで自分が見てきたものは、“見たかった”ものが大半だったような気がする。本当はもっと、人が目を背けたくなるような、マイナスな部分も見なくてはいけないのではないだろうか。僕ら先進国の人間が自分の事だけを考えて旅をし、時には貧しい国を通り過ぎる。そんな貧しい国の人間は、きっと気付いているのだろう、僕らが彼らに何もしてくれはしない事を。しかし彼らは、せめて自分達の苦労や困難を知って欲しい、そして少しは考えて、多くの人にその現状を知って欲しいと考えているはずだ。僕はもう、通り過ぎる旅には魅力を感じなくなっていた。その土地を離れた後も終わらないような、そんな旅こそ、僕ら先進国の人間、それも次の時代を担う僕らの世代がすべき“旅”なのではないだろうか。それが、僕がシオラパルクまで行って気付いた事のひとつだ。

僕はすぐに宿を飛び出し、イスラエル行きの航空券を買い求めた。出発は2日後、僕は新たな旅に出る…。

そう、僕らは何時でも旅をする。それが例え東京の人ごみの中であっても、大学の講義室の中であっても、僕らはまだ見ぬ荒野を探して旅をする。僕らの一歩先には無限の大地が何時でも広がり、その一歩後ろには自分だけの道ができる。そして何10年か後、僕らは気付くだろう。この世界には無限の可能性があって、自分はその中で数え切れない程の決断をし、時に走り、時に逃げ、そして“今”があるんだという事を。

グリーンランドから帰って、だいぶ時間が過ぎました。その間ずっと、このように記録に記すという事が出来ずにいたのですが、やはり、良い事も悪い事も全て吐き出すということに於いて、反省を踏まえた総括をしようと思いました。また、数多くの先輩方のお陰でこの旅が実現できた事に対し、感謝の思いも含めて報告しようと思うのです。

最後に、沢山の助言を頂けた事と、大学を休み部活をも休むことを許して下さった先輩方に、大変感謝をしています。本当に有難うございました。

そして文章をちょっとだけかっこつけた事を、恥ずかしく、反省しております…

文責 鳥居創太